大山祇神社の宝物館には、全国の国宝・重要文化財の指定を受けた武具類の

約八割が保存され、全国神社に類を見ない一大宝庫となっています。

大部分は南北朝から室町時代にかけてのものですが、源平時代の河野一族はもとより

頼朝・義経・義仲・平重盛などの奉納品も多くあります。これは源平両首脳が

河野(三島)水軍にいかに期待をかけていたかを物語っています。

中には斉明天皇奉納の唐代の禽獣葡萄(ちんじゅうぶどう)鏡(国宝)や

室町時代の三島水軍鶴姫の女性用の鎧(重文)、村上水軍の武将が詠んだ

法楽連歌(連歌懐紙は重文)なども展示されています。法楽とは神仏を慰める意味です。

館内を見て回ると歴代武将たちから奉納されたおびただしい武具類が次々に現れ、

彼らのエピソードを思い出させてくれます。

ここで宝物館内で一族の名が最も多く見られる

河野氏の興亡を源平合戦を中心にして見てみましょう。

瀬戸内海では9C後半から海賊が出没し、京へ送られる官物が奪われるという

事件が度々起こり、政治問題となっていました。白河上皇さらに鳥羽院に

海賊退治を命じられた忠盛(清盛の父)は海賊追討のかたわら、職権を利用して

瀬戸内海を制圧し、伊予河野・越智・阿波田口氏など西国水軍を麾下におき、

勢力を拡大しながら富を蓄えていきました。

河野氏が確実に史上に登場するのは源平争乱期からです。平安時代末期、

平氏の傘下にあった河野氏ですが『平家物語・巻6・飛脚到来の事』によると、

木曽で義仲が謀反を起こし、九州でも緒方惟義始め、臼杵、戸次、松浦党などが

平家を裏切ったという飛脚が到来して皆が驚き呆れている中、

今度は伊予から「伊予国住人河野四郎通清が平家に叛き源氏に味方したので、

備後国(広島県)の豪族西寂らが伊予国に攻め渡り、

高縄城(松山市)で通清を討ち取った。」という知らせが都にもたらされました。

この時、通清の子通信は伊予を留守にしていたのです。

瀬戸内海を舞台とした海戦、源平合戦には両陣営とも、船戦に長けた

河野(三島)水軍を味方に引きいれることに必死で、河野通信のもとに

何度も使者が走りました。通清の代から反平氏に傾いていた河野氏は

讃岐志度合戦、壇ノ浦合戦に兵船を率いて義経軍に味方し活躍します。

平氏追討に貢献した河野通信は、奥州合戦にも従軍し、北条時政の娘を

妻に迎えるなど、幕府中枢に深く結びついていきました。後鳥羽天皇が

承久の乱を起こすと、通信もこれに呼応して伊予で兵を挙げましたが失敗、

所領の多くを没収され苦境に陥りました。一族のうちでただ一人

幕府方についたのが母が時政の娘であった通信の子の通久です。

以後河野氏は通久の系統を中心に一族の再興を図っていくことになります。

蒙古襲来の際、志賀島合戦でめざましい働きをしたのが通久の孫の通有でした。

『八幡愚童訓』によると、通有は負傷しながらも敵の船に乗り移って奮戦し、

散々に敵の首を斬りとり、大将を生捕りにしたとあり、通有の豪胆さは

後世にまで語り伝えられることになります。通有はこの戦乱の後、

多くの所領を与えられ、一時衰退していた河野氏の勢力を復活させました。

予備知識はこれ位にして宝物館の中に入りましょう。

宝物画像はすべて『大山祇神社』より、引用させていただきました。

宝物館・海事博物館へ

一遍上人奉納の宝篋印塔の右奥に宝物館(紫陽殿・国宝館)の入口が見えます。

紫陽殿

伝義経奉納 赤絲威鎧・大袖付(国宝)

若武者らしい華やかな茜染の赤糸で威した鎧です。

源平合戦後、佐藤忠信を使者として奉納したもので「八艘飛びの鎧」とよばれます。

ほとんどの鎧がそうなのですが、縅(おどし)毛は朽ち、

わずかな色糸で判別するだけです。

平氏が滅びると、義経は頼朝の推挙によって伊予の守となりました。

紫綾威(むらさきあやおどし)鎧・大袖付(国宝)

重厚で格調高い頼朝奉納の鎧です。

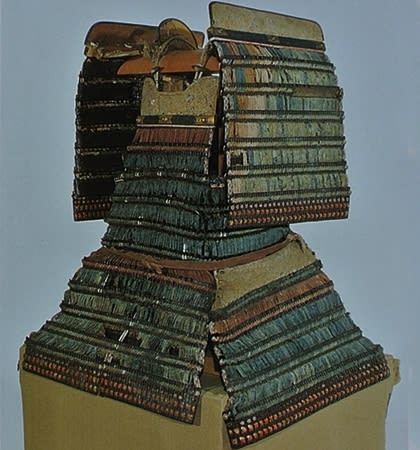

紺絲威鎧・兜・大袖付(国宝)

紺色で統一された河野通信奉納鎧は鉄・革の平札(ひらざね)を

一枚まぜに、幅広で厚手の紺糸で威してあり、日本三大鎧の一つです。

源平合戦戦勝のお礼に奉納したものです。

義仲奉納の素朴な薫紫韋威(ふすべむらさきかわおどし)胴丸・大袖付(重文)

平家一門を都落ちさせた後、義仲は河野通信に源氏に味方するよう

この胴丸を社前に奉納したと伝えています。

歴代の源氏の武将には、義経の他、経基・満仲・頼光・頼信・頼義・義家・為義・義朝

義仲と伊予の守に就任する者が多く、源氏と伊予とのつながりの深さが知られます。

伝平重盛奉納の白鞘柄の豪華な螺鈿飾(らでんかざり)太刀(重文)

小松内大臣伊予守重盛奉納 亀甲繋散蒔絵手巾掛(重文)

亀甲蒔絵を施した貴族の調度品です。

平重盛奉納 銅製水瓶(重文)

獅子鈕(ぼたん)のある蓋があり、端正で雄大な感のある宝物です。

河野通信奉納 革包太刀 銘恒真(重文)

平安時代末期の備前国の恒真作の実戦的な太刀です。

伊予守義経奉納 薙刀(重文)

先幅やや広く反りの浅い大薙刀

伝武蔵坊弁慶奉納 薙刀(重文)

京都で義経に出会った弁慶は、義経の強さに感服し最後まで献身的な家臣として

仕えたとされていますが、『平家物語』では、義経の身辺を守る

従者の一人としてしか記されず、実像は謎に包まれています。

和田小太郎義盛奉納 革箙(重文)箙とは矢を入れて背に負う道具。

義盛は三浦氏の一族で頼朝の挙兵に参加し、頼朝の武家政権が

つくられると初代侍所別当に任じられました。

河野通有奉納 萌黄綾縅(もえぎあやおどし)腰取鎧・大袖付(重文)

平小札を一枚交ぜに、萌黄綾と異色綾を腰取に威しています。

『蒙古襲来絵詞』には、竹崎季長と河野通有父子の陣中対面の図が描かれています。

河野通有奉納 黒漆塗革張冑鉢(重文)

樫実形二重革張の冑鉢で、蒙古軍から奪い取った中国元時代の武将の冑です。

宝物館に隣接する大三島海事博物館は、昭和天皇の海洋生物御研究のための

御採取船「葉山丸」を記念して建造されたものです。

葉山丸はじめ瀬戸内海を中心とした動・植物の標本類、水軍関係・海事関係資料と

共に全国の鉱山から奉納された代表的な鉱石類も多数展示されています。

「紫陽殿・国宝館・海事博物館」

共通拝観料大人千円 大学生・高校生800円 中学生・子供400円

開館時間 午前8時30分~午後5時(但し入館は午後4時30分迄)無休

大山祇神社1

『参考資料』

「大山祇神社」大三島宮 大山祇神社発行、平成22年 佐藤和夫「海と水軍の日本史」(上巻)原書房、1995年

「検証日本史の舞台」」東京堂出版、2010年 「愛媛県百科大事典」(上)愛媛新聞社、1985年

「平家物語」(上)角川ソフィア文庫 県史38「愛媛県の歴史」山川出版社、2003年