JR東海道線を見下ろす急斜面、そのみかん畑一帯の小さな谷間が

ネジリ畑といわれ、ここは頼朝の先鋒・佐奈田与一義忠が

俣野(またの)五郎景久と組み打ちをして長尾定景に討たれた場所です。

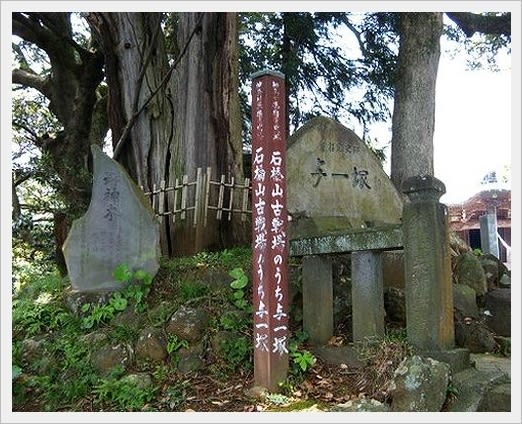

谷の東側、丘の上には与一を祀る佐奈田霊社が建ち、そこから100m程離れた

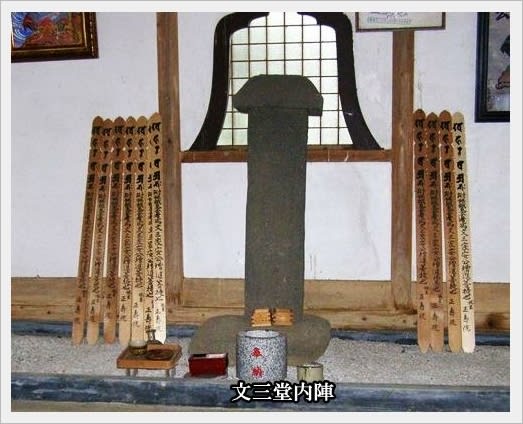

向かいの丘には与一の死後、敵の中に斬り込んで討たれた

郎党文三を祀る文三堂が石橋山の激戦を今に伝えています。

佐奈田霊社は、与一が俣野景久と暗闇の中で組み討ちの最中、

「いずれが与一か」と味方からの問いかけに「たん」が絡んで声が出ず、

そうこうしているうちに、敵に討たれてしまったという伝承に因んで

「痰・咳・喘息止め」に効果がある神として崇められています。

石橋山合戦の様子は『源平盛衰記』に詳しく書かれています。

盛衰記「巻20・石橋合戦の事」から与一・文三の奮戦ぶりをご紹介します。

頼朝は「敵は武蔵・相模に名のある武士が多いが今日の第一陣は

大庭・俣野兄弟であるぞ。彼らを討ち取る先陣は誰にしようか。」というと、

岡崎四郎義実が進み出て「息子の与一義忠は、弓矢を取っては誰にも

決して引けをとりません。先陣を務めるに相応しいと思います。」

そこで頼朝は「今日の戦いは、与一が先陣して手柄をたてよ。」と仰せになります。

与一は郎党の文三家安を呼び「頼朝殿より直々に今度の軍の先陣を

務めよと承った。多くの武士の中から選ばれたことは弓矢取る者の誇りであるが、

生きて再び帰ることはあるまい。帰国して与一の母上や妻に

一昨日家を出たのが最期だったと伝えてくれ。

与一が討死にしたならば、二人の幼子をどこか山奥にでも隠しおいて、

頼朝殿が世にお出になったならば、名乗り出て岡崎・佐奈田の領地を継がせよ。

文三は子らの後見人となり、墓前に香華を供えて後世を弔ってくれ。」と言うと

「殿が2歳の時から文三が親代わりとなり、夜は胸に抱き、昼は肩車をして

大切にお育て申しました。5、6歳におなりになると、一日も早く

人より優れた武者になって欲しいと、矢や的で弓の射法をお教えしました。

殿は今年25、文三57、先陣を駆けて討ち死にするという殿を見捨てて

文三一人帰国するわけには参りません。

どこまでも殿とご一緒する覚悟でございます。そんな用事は他の者に

お申しつけ下さい。」というので故郷へは童を遣わしました。

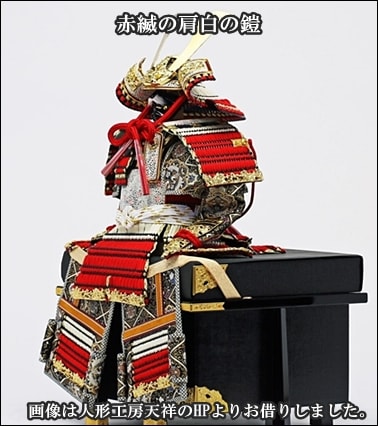

与一その日の装束には「青地の錦の直垂(ひたたれ)に

赤縅(あかおどし)の肩白の鎧の裾金物打ちたるを着て、

妻黒の矢負ひ、長覆輪(ながふくりん)の剣を帯(は)きけり。

白葦毛なる馬をぞ引かせたる。」と与一の装束が紹介されます。

頼朝は「鎧の縅(おどし)の色が敵の目につきやすい。着替えよ。」と言いますが、

もとより討死覚悟の与一は「戦場は弓矢を取る者の晴れの場、

過ぎたることはありますまい。」と15騎ばかりで進み出ます。

与一は文三に「めざすは、大庭・俣野の兄弟であるぞ。与一が大庭に組んだら、

文三は俣野を討ち取れ。与一が俣野に組んだら、文三は大庭を討ち取れ。」と命じ、

「岡崎四郎義実の嫡子、佐奈田与一義忠、生年25。

我と思わん者は組めや、組めや。」と叫んで駆け出します。

一方、平家陣は「佐奈田与一はよき敵であるぞ。逃がすな。」と与一目指して進みます。

大庭は俣野五郎に、「何とかして佐奈田与一を討ち取れ。裾金物が光る鎧に

白葦毛の馬に乗ったのが与一であるぞ。」という。

左手は海、右手は山、暗闇に豪雨、やがて与一は目当ての俣野五郎と

出合い組み打ちを始めますが、2人共馬からどうと落ち、

上になり下になりどちらがどちらか区別がつかない乱戦が続きます。

やっと与一は俣野五郎を組み伏せ、その首をかこうとしますが、

先ほど敵将を討ち取った時、刀を拭わなかったため血糊がこびりついて

刀の鞘が抜けません。そうこうしているうちに俣野の従弟の

長尾定景が与一の背後から組みかかり首を掻き斬りました。

文三は与一の討死した所より谷一つ隔てた峰で戦っていましたが、

敵の稲毛三郎が「文三!与一は討たれたぞ。逃げよ。助けてやろう。」と声をかけます。

しかし、「文三は幼い頃より、戦いには組むということは習いましたが、

逃げ隠れするということはいまだに知りません。

貴殿の郎党が、主が討たれて逃げたとしたらどんなものでしょう。

与一殿が討たれたとあらば、文三の命はもういらぬものよ。」と敵方に斬りこみ、

屈強の兵ども8人を斬り倒してついに討死しました。

与一が俣野景久を組み伏せた畑の作物は、

みなねじれてしまうということから「ねじり畑」と名づけられています。

『吾妻鏡』には、石橋山合戦後の建久元年(1190)、

頼朝が伊豆山権現参詣の帰り、佐奈田与一と文三の墓を訪れ

落涙したと記されているので、戦死後まもなく2人の墓が築かれたようです。

文三堂への参道

石橋山古戦場(1) 石橋山古戦場(3)土肥山中を彷徨う頼朝主従

石橋山合戦で敵味方に分かれた渋谷一族と大庭一族

『参考資料』

新定「源平盛衰記」(三)新人物往来社 「源頼朝のすべて」新人物往来社

「三浦一族と相模武士」神奈川新聞社 河合康「源平の内乱と公武政権」吉川弘文館

鈴木敬三「有職故実図典」吉川弘文館「源平合戦事典」吉川弘文館