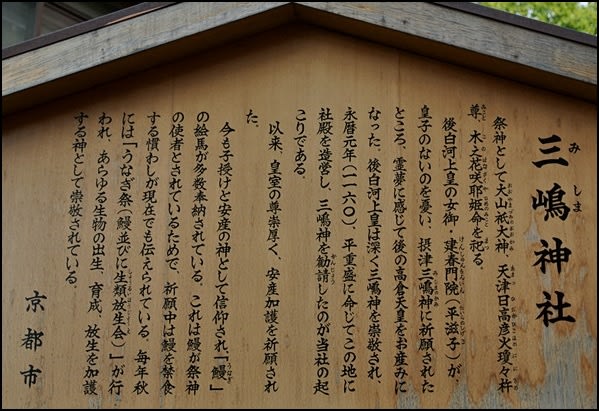

京都市東山区にある三島(嶋)神社は平家ゆかりの社です。

社伝によれば、後白河院の妃建春門院滋子が摂津国三島鴨神社に

皇子誕生を祈願したところ、高倉天皇が誕生しました。

後白河院は皇子誕生を喜び、永暦元年(1160)平重盛に命じて

小松谷(重盛の領地)に社殿を造らせ、都の巽(たつみ)の方角の

守護神として三島鴨を勧請したのが当社の起こりと伝えています。

滋子は清盛の妻時子の異母妹にあたり、

高倉天皇は平家所縁の娘が生んだ最初の天皇でした。

治承2年(1178)高倉天皇の中宮建礼門院もまた

当社に安産を祈願し、安徳天皇を生んでいます。

三嶋神社は、平家滅亡後も安産の神として信仰され、

祈願する者は鰻を禁食し、

お礼に鰻の絵馬を奉納する習わしになっています。

現在、当社は事情があって社殿、境内地を失い、

マンション裏に復興された小さな祠が祀られているだけです。

『三嶋神社社伝記』には「2000年10月13日、

悪禍事にて社殿、境内地を手離して本町鎮座の瀧尾社に遷座。

02年9月15日には、旧社地の上馬町へ

再び社殿を造営した。」とあります。

なお祈願所は、東山区本町11ー718

東福寺近くの瀧尾神社境内にあります。

また『京都発見』には、「平成6年2月、秋篠宮殿下も

紀子妃殿下とともに三島神社に子授け祈願に来られた。という話を

宮司友田滋教(しげのり)氏から聞いた。」と記されています。 <

<

祭神 大山祗大神(おおやまづみのおおかみ)

天津日高彦火瓊々杵尊(あまつひだかひこほのににぎのみこと)

木之花咲耶姫命(このはなさくやひめのみこと)

三嶋神は龍神と関係が深く、龍神の使者が水蛇(みずち)

または鰻とされ、三嶋神社祈願所瀧尾神社に於いて、

毎年10月26日に鰻放生大祭(鰻祭)が行われています。

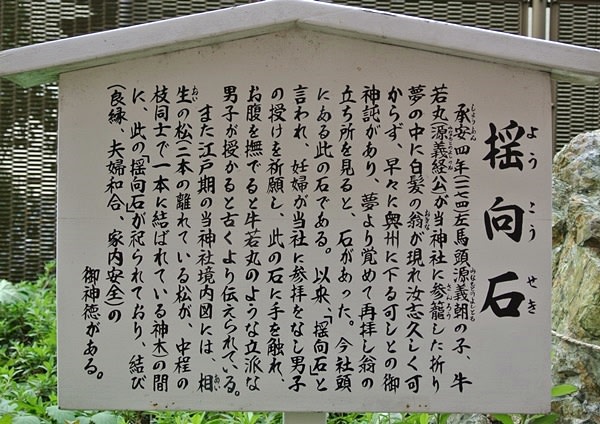

牛若丸(源義経)が当社に参籠し、平家追罰を祈願すると、

早々に奥州へ下るべしとの託宣があり、

この石の前から奥州へ旅立ったと伝えています。

揺向石(ようこうせき)は、赤みをおびた岩石で

コノハヤサクヤ姫が影向した石という。

建春門院が皇子誕生を祈願したというお社をご覧ください。

三島鴨神社(建春門院滋子)

『アクセス』

「三嶋神社」 京都市東山区渋谷通東大路東入上馬町

市バス 東山線「馬町」下車、東へ200m 京都女子大の近くです。

『参考資料』

梅原猛「京都発見」(1)新潮社 上横手雅敬「平家物語の虚構と真実」(下)塙書房

村井康彦「平家物語の世界」徳間書店 「寺院神社大事典」平凡社

身近なところから入る、日本史は楽しいものですね

教科書や本の中だけで知っていた(ほとんど忘れ果てていますが?)ことも、実際に、画像を見ることで、又家系図を見ることで、より身近に、また頭の整理がついて、なるほど、なるほどと、想像が駆け巡ります

私が、今ここに居ることは・・・綿々と受け継がれた命の証で、その昔もご先祖様はこの日本のどこかで生き抜いていた証のように思え、平氏だったのか?源氏だったのか?・・・・たぶんただの庶民農民だと思いますが、

あぶくのように浮かんでは消えた命の証が今の自分なんだということにロマンを感じます

又次の記事をたのしみにしていま~~す

放言をした時忠や滋子が時子の弟妹とは知っていても朝臣系の貴族とは知りませんでした。

でも、そうでなければ親の身分がものを言う貴族社会で、後白河院の妃として後宮に入れませんね。

貴族の勢力争いもこんな風に絵解きしてくださるととてもよく分かって楽しいです。

でも現在の三島神社の写真を見て、説明を読み、後援者がいない時代になってもずっと社領を維持してゆく難しさをつくづく感じました。

小さくてもちゃんと再興された!というべきなのですね。

こんな所まで調べて頂いてありがたいことです。

社伝記及び「京都発見」(1)によると子授け祈願に

1994年には秋篠宮殿下、紀子妃殿下がご参拝されています。

どこかで三島神社の由緒をお聞きになったのでしょうか。

神社に参拝された時の写真が貼ってありました。

きっと誇りに思ってられるのでしょう

2003年には今の小さな祠にも秋篠宮殿下がお参りされています。

宮司の友田氏は藤原氏出身、藤原氏から二十四代目だそうです。

何代か先にでも元の境内地を買い戻せればいいのですが。

yukarikoさんフーミンさんコメントありがとうございました。

今年も7月の土用に宮司友田氏がNHKで、放送されました。

三島江の三島鴨神社は、今年H23年は、郷社昇格140年になるようです。7月にホームページができました。いい記念ですね。

三島鴨神社史の本も発売されてます。

京都の三島神社は三島江の三島鴨神社が元宮であると伝えています。

三島鴨神社はもともと海上安全の神で龍神とも関係が深く、龍神の使いが水蛇(ミズチ)又は鰻とされています。

7月に開設されたという三島鴨神社のHPを先ほど見せていただきました。これからはHPを通じて神社から情報を発信していただけるようですね。

三島鴨神社史は以前、家の近くの図書館で閲覧させていただきました。

HP拝見しました。

三島神社が鰻をお祀りしていることは何かで読んで知りました。かつての境内には宿泊できる建物があり、一度泊まったことがあります。

その後平成6年に殿下ご夫妻と京都を回る機会があり、河井寛次郎記念館を見たあとに事前に予定はなかったのですが、「鰻をお祀りしている神社がありますので、寄りましょう」と申し上げ寄り道をしました。当然本当にお忍びのお立ち寄りでしたので、どなたもおられず、両殿下は境内をゆっくりご覧になられていました。妃殿下と家内が「揺向石」を撫でていた光景を思い出します。楽しそうなご様子でした。

その後、鯰の資料を集め始めた際、鯰も食べてはいけないという口伝があることを文献で知り、お電話をしたら友田氏が「神社はありません」と仰るのでびっくりして経緯を伺いました。その後小さくなりましたが、再び元の土地に戻られた話を伺い、その旨殿下に申し上げたところ「時間が取れた時に寄りたい」との御意をお示しになり、それが実現したのが平成15年の2回目のご訪問です。

左近衛大将さま ご訪問ありがとうございます。

秋篠宮殿下ご夫妻が三島神社に参拝された時のエピソードを

ご紹介下さって誠にありがとうございます。

楽しく拝読させていただきました。

殿下はナマズ類の研究で知られ、「ナマズの殿下」とも呼ばれていますね。

以前の三島神社にお参りしたことがありますが、

境内に宿泊施設があることなど気がつきませんでした。

面白い情報を教えて下さってありがとうございました。

京都の三島神社は平家ゆかりの社であるということについてもっと詳しく調べたいのですが、参考文献を教えていただけますか。よろしくお願いします!

アンナさまご訪問ありがとうございます。

京都の三島神社は平家ゆかりの社であるということについて、

参考文献として使用した書籍は、

梅原猛「京都発見」(1)新潮社、1997年 (平家と三島神社)

竹村俊則「昭和京都名所図会」(洛東上)駿々堂、昭和55年(三島神社)

「三嶋神社由緒略記」

「京都市の地名 三島神社」平凡社、1979年

以上です。

参考文献の「三嶋神社由緒略記」についてお伺いしたいのですが、何方で拝見できるでしょうか。何卒よろしくお願いいたします。