福岡県遠賀郡芦屋町の遠賀川河口を見下ろす山上に山鹿城跡があります。

平安時代末に標高45㍍ほどの丘陵にこの城を築いたのは、山鹿経政・秀遠でした。

現在は桜の名所として知られ、城山公園として整備されています。

大宰府を追われた平家一門は、山鹿城を経て門司区大里に仮御所を構えますが、

そこにも長く留まることはありませんでした。

再び瀬戸内海に漕ぎ出し讃岐の屋島を目指します。

JR鹿児島本線折尾駅前から北九州市営バスに乗ります。

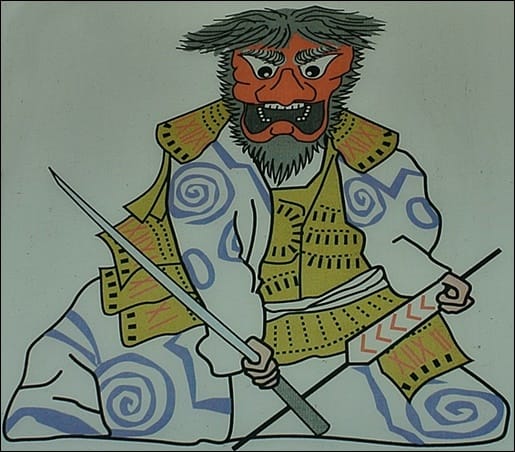

石見神楽の流れをくむ折尾神楽は、北九州の気質に合うように

テンポ早く激しく舞うことで、郷土芸能として定着しました。

山鹿城へは芦屋橋でバスを下ります。

ひとつ手前の山鹿バス停で下り、

周囲の景色を楽しみながら芦屋橋を目指しました。

山鹿城遠望

芦屋は室町時代、茶の湯の名器として一世を風靡した芦屋釜の里です。

響灘へと注ぐ遠賀川

芦屋橋畔の「かなや公園」には、芦屋の歴史を紹介した説明板が設置されています。

川べりのヨットハーバーの駐車場に上り口があります。

ここの細い道を入っていきます。

この山鹿城跡は壇の浦の合戦に平家と運命を共にした山鹿兵藤次秀遠の居城であった。

昭和五十二年(一九七七)散策歩道工事中、南北朝時代の宝篋印塔や五輪塔などを発見した。

出土した墓石や石像は町立歴史民俗資料館裏に移し保存されている。(背面の碑文を要約しました。)

秋山光清の歌碑(郷土史家)

雲の上に 今そかゝやく 西の海の 山鹿の城乃 弓張の月 光清

二の丸跡には、福岡藩主黒田長知の長子「従一位勲一等侯爵黒田長成」の書による

「山鹿兵藤次秀遠之城址」側面には、

「蘆屋町立小学校職員児童建之大正十一年九月」と彫られた石碑、

傍には「史蹟山鹿城址」の碑が建っています。

「山鹿城は朱雀天皇の天慶年間鎮西奉行藤原の俵藤太秀郷の弟

藤次によって築城され、以後代々山鹿氏の居城となり、

年を経ること二百四十年山鹿兵藤次秀遠が城主となった。

寿永二年七月(西暦一一八三)源氏に追われた平宗盛は、幼帝安徳天皇を

奉じて西国に落ち、さらに同年九月に大宰府に逃れる。

此時山鹿城主秀遠は一身の盛衰を顧りみず尊王の大義を体して

安徳天皇を迎え、この城にこもり一意専心天皇の為に忠勤を励んだ。

元暦元年(西暦一一八四)秀遠は平氏と共に屋島に出陣し忠烈むなしく

戦に破れ、壇之浦において山鹿氏は滅亡するに至ったのである。

山鹿氏滅亡の後は代々麻生氏の居城となった。

秀遠奉安徳帝到讃州八島笣(?)営内裏此時

九州四国群将悉背平氏唯秀遠蓋(?)力戦・所所

山鹿素行筆「山鹿家譜」に拠る」(碑文より)

儒家・兵法家の山鹿素行は、筑前.芦屋の山鹿が祖先の地だとしています。

石段を上ると頂上の本丸跡です。

眼下に流れるのが遠賀川、右奥に見えるのが響灘です。

山鹿秀遠は『菊池系図』によると、有力府官藤原政則を祖とした粥田経遠の子で菊池氏と同族です。

政則は九州兵頭の宣旨を受け、「兵頭(兵藤とも)」と称しました。

秀遠は父粥田(かいた)経遠の所領筑前国粥田荘のほかに叔父山鹿経政の所領

山鹿荘を継ぎ、本拠を山鹿荘(現在の福岡県遠賀郡芦屋町山鹿)に置いて

山鹿兵藤次(ひょうとうじ)秀遠と称しました。

粥田経遠は京都にのぼり、鳥羽上皇の武者所にも出仕していました。

そのころ上皇の院司(いんじ)であった忠盛(清盛の父)との

関係が生まれたと推測されています。

『宇治拾遺物語 巻9の5』には、山鹿恒正(経政)が有力郎党の政行の

法事を営んだところ、政行の同輩が100余人も集まったという話を載せています。

有力郎党だけでも100余人いたということは、経政は千騎以上の軍勢を

編成できたと推測でき、またその名が都にまで聞こえていたことが知れます。

このことからも経政の跡を継いだ山鹿秀遠の軍事力が推し量れます。

山鹿荘・粥田荘ともに遠賀川流域にあり、秀遠の勢力は遠賀川一帯に及び、

その居城である山鹿城は遠賀川右岸河口に位置する水陸交通の要衝にありました。

藤原一族の山鹿氏と大蔵一族の原田氏は、11C初頃から大宰府上級府官の

地位を世襲していました。また菊池氏、板井氏、宇佐大宮司家なども

彼らと姻戚関係にあり、互いに深いつながりをもっていました。

彼らは平家という大きな力を背景に、有力府官、在庁官人として

北九州一円に勢力を広げていたのです。

山鹿秀遠は壇ノ浦合戦では、山鹿水軍を率いて平家舟戦(ふないくさ)の

先陣を務め、九州一番の強弓の威力で、緒戦に義経軍を破っています。

壇ノ浦の敗戦後、鎌倉幕府によって領地は没収され、

宇都宮左衛門尉家政がその旧領を与えられ、

彼はのちに姓を山鹿と変え、つぎに麻生と名のっています。

『巻8・緒環(おだまき)の事』『巻8・太宰府落ちの事』によると、

豊後国(大分県)は後白河法皇の配下、鼻が大きいので鼻豊後と呼ばれた

藤原頼輔(よりすけ)の知行国です。都落ちした平家が大宰府に下ると、

頼輔は法皇の意を汲み、目代として現地にいた息子頼経に

「平家に従ってはならぬ。彼らは法皇にも見放された落人である。

すぐに追放せよ。これは法皇の命令である。」との書状を送りました。

この旨、緒方三郎惟栄(義)に下知すると、惟栄(これよし)はこれを

院宣だといって九州の主な武士たちに触れ回り、平氏追討に立ち上がりました。

このことは一門の耳にも入りましたが、平大納言時忠(時子の弟)は、

「惟栄は小松殿の御家人であり、平家からかねて重恩を受けた身、

小松殿のご子息の誰かが説得なさるべきであろう。」と

惟栄を説き伏せることができるものと高をくくっていました。

重盛の次男資盛(すけもり)が緒方惟栄を説得する使者に選ばれ、

九州の事情に詳しい平貞能(さだよし)とともに豊後国に出向きました。

重盛の嫡男は維盛ですが、富士川合戦・倶利伽羅合戦で惨敗して勢力を弱め、

法皇と親密な関係にあった資盛や重盛の腹心であった貞能が

適任と緒方三郎との折衝に派遣されたのです。

資盛は小松家と惟栄の主従関係に期待し、あれこれと説得しますが、

惟栄はこれに応じる様子は全くなく彼らを追返します。それどころか

次男の二郎惟村を大宰府に遣わし、平家に九州から出ていくよう迫ったので、

時忠は惟栄らの忘恩をなじりました。惟村からこの報告を聞いた惟栄は立腹し、

「こはいかに、昔は昔、今は今。」と言い放ち、三万余騎の軍勢を差向けました。

このような大軍が相手ではどうにもならず、一門は激しい雨の中、

安徳天皇を手與に乗せ、建礼門院はじめ女房らは徒歩(かち)はだしで

取るものもとりあえず逃げ出します。住吉神社、筥崎宮、香椎宮、

宗像神社を伏し拝みながらようやく海岸に出ましたが、女房たちの足から

流れ出る血が白い袴や着物の裾を紅に染め、砂浜は赤く変わりました。

軍勢を率いてお供に馳せ参じたのが、平家が九州に落ちてきた当時、

安徳天皇に館を提供していた原田種直です。しかし山鹿秀遠が数千騎を率いて

迎えにくるとの噂を聞き、自分がいては都合が悪かろうと途中から引き返しました。

種直は秀遠とは覇権争いがあり、不仲の間柄であったようです。

芦屋津(現在の遠賀郡芦屋)という所を通り過ぎる時には、「これは我々が

都から福原へ通うとき、見慣れた里(現在の兵庫県芦屋市)の名である。」と

どの里よりも懐かしく、感慨深く思うのでした。

秀遠は一門を山鹿城に迎え入れましたが、それも束の間、ここも安全な

場所ではありませんでした。山鹿へも敵の手が回り再び海上へ逃れることになります。

秀遠が用意した小船に分乗し、夜通し船を漕いで豊前の柳ヶ浦へ渡りました。

緒方三郎惟栄の平氏離反、何がそうさせたのでしょうか…。

惟栄は倶利伽羅・篠原合戦などで大敗し、義仲に都を奪われた平氏を見て、

もはや平家の世ではないと見限ったことや平氏一辺倒の原田種直・

山鹿秀遠・宇佐公通・坂井種遠などの勢力に妨げられ、先行きが見えない

領主的発展の道をなんとか切り開こうとしたものと思われます。

平家一門都落ち(緒方惟栄)

『アクセス』

「山鹿城上り口」

JR鹿児島本線の折尾駅から北九州市営バス青葉台行「芦屋橋」下車(約40分)徒歩5分。

バスの本数が少ないのでご注意ください。(1時間に1~2本)

芦屋橋東詰を川に沿って南下した所に公園の駐車場があります。

『参考資料』

新潮日本古典集成「平家物語」(中)(下)新潮社、昭和60年、平成15年

「平家物語」(下)角川ソフィア文庫、平成19年

佐藤和夫「海と水軍の日本史」原書房、1995年 「福岡県の歴史」山川出版社、昭和49年

日本古典文学全集「宇治拾遺物語」小学館、2008年「福岡県百科事典」西日本新聞社、昭和57年

「平安時代史事典」(下)角川書店、平成6年「日本史大事典」平凡社、1993年

森本繁「源平海の合戦」新人物往来社、2005年