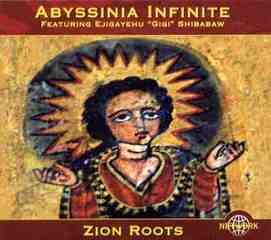

”Zion Roots”by Abyssinia Infinite

あれはもう20年近くも前になってしまうのか、ワールドミュージックなる言葉がまだ新鮮だった頃、それなりの”ワールドもの小ブーム”に乗って世界各地から渡ってくる珍奇な音を、もともとスキモノの私は大喜びで迎えたのだった。

それらの中でも”最先鋭”と呼び声も高かったいくつかの作品は、現地の音にヨーロッパの、時にはアメリカの、稀には日本のプロデューサーが手を加えた、”ハイブリッド”なものである事が多かったと記憶している。

それらの音楽の売り出し文句にいわく、「現地の伝統的な××音楽とヒップホップの出会い!」「民族楽器××と強力に渡り合う、スリリングなシンセの響き!」「まさに原始vs原子!」とかなんとか。

こちらもまた、その惹き句をそのまま信じ、「このさんざめく民俗打楽器のハザマから沸き起こる現地語のラップの、なんと格好よいものか!」なんて感嘆の声を挙げていたものだった。

が、”ワールドもの”を聴き重ね、自分なりのワールドミュージック感らしきものが確立されてくると、それらのものがだんだん空しいものに思えてくるのだった。なんか、無理やりの空騒ぎではないのか?

その”話題性”は、その音楽が世界に向けて飛び出して行く際に人々の耳目を集めるため、必要なものではあったのだろうが、しかし、不自然な形で”いわゆる先進国”のプロデュースが加わることは、そんなにめでたい事なのだろうか?むしろ、音楽そのものを歪める余計なお世話だったのではないか?

そんなものより現地の人々が日常、聴き馴染んでいる、なんでもない”港々の歌謡曲”のいなたい響きの方がずっと好ましい。

それはもちろん、”ハイブリッド”な音作りのものにも傑作はあった、それはあったのだが。でもまあ私はかなりの数の”音楽の歴史を変える”筈だったアルバムを、いつのまにか色あせて感じられて来て、中古レコード屋送りとした。それも事実だ。

さて、3年ほど前に出たこのアルバム。主人公の女性歌手ジジはワールドものの敏腕プロデューサーとして鳴らすビル・ラズウェルの奥さんであるエチオピア人である。現在、二人はニューヨーク在住らしい。となればこれも”時代の先端を行くハイブリッドな大傑作”なのかなあと、ある種、不安に駆られつつ聴いてみたのですよ。という感性も捻じ曲がったものかもしれないが。

まずは、いかにもエチオピアな、まるで日本民謡みたいな感触の曲で始まる。尺八のようなフレーズで絡んでくるサックスとともに、”津軽平野に雪降る頃はよ~♪”みたいなメロディが歌われ、解説を読むと、これはエチオピアの民謡のようだ。

分厚い響きの打楽器が空間を埋め、それに乗ってジジの歌声が流れる。恐れていた(?)満艦飾のきらびやかななものではない。とはいえ洗練された音作りではあり、エチオピアものに多いアクの強い響きではない、むしろ、なんとなくマダガスカルやらレユニオン、といったインド洋ものを思い出させる、淡い水彩画的な手触りがある。

ここではアフリカは生々しいものではない。擦りガラスの向こう、そぼ降る雨のむこうから広大な大地が呼びかけてくる感じだ。

ここでの、ジジにとってのアフリカは何なのか?ニューヨーク暮らしを続けているから、と言っても、そこにあるのは望郷の念でもなし。いずれにせよ、ラズウェルの手により抽象化された”アフリカ”をジジは演じている。

音楽として好ましいものであるか否かと問われれば、好ましい感触はある、と言わざるを得ないだろう。だが、「これは一体どこの音楽なのか?」といった若干の落ち着かなさもまた、あることは事実だ。

かって、ブーム全盛期(?)のような派手な演出ではない、むしろ”引き”の印象が強い作りのこの作品、”外国人が手を出した現地音”の新機軸であるのかどうか。

現地エチオピアの人々には、この音はどう聴こえるのだろうか?このあたりの本音を尋ねてみたいと思うのだが。