「実物大掛け軸」のデジタル複製が本坊大講堂で公開されていた↑

10mを超える長谷寺のご本尊・十一面観音像。

掛け軸は16.5mの大きさである。

↑今回、ご本尊の足に触れていただける特別公開期間中

↑入口右の写真のように身長10メートルを超える驚きのの大きさ↑

「奈良時代より七度の焼失・復興を繰り返し、現在の像は、室町時代の天文七年(1538年)に仏師運宗、運海らによって造られたことが、頭部内面から発見された墨書よりわかっている。(桜井市のHPの解説より)」

ホンモノの「実物大掛け軸」は、

焼けたご本尊を復興する際の実物大図面だったと考えられている。

さらに完成後、

持ち出せないご本尊に代わり出開帳していた。

凸版印刷が協力してこのデジタル版が完成したのは昨年2021年。

ホンモノの軸は老朽化して顔を上げてかけることもできないそうだ。

※2018年のホンモノ公開の新聞記事にリンクします

*

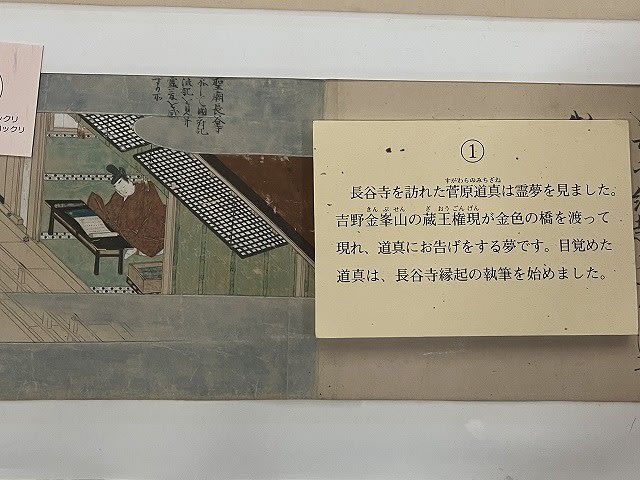

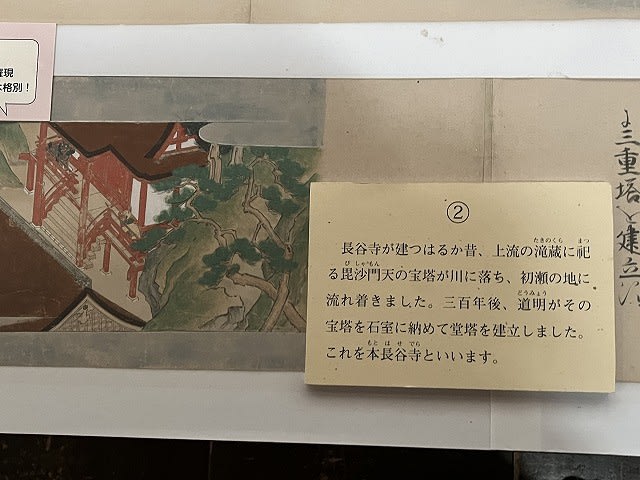

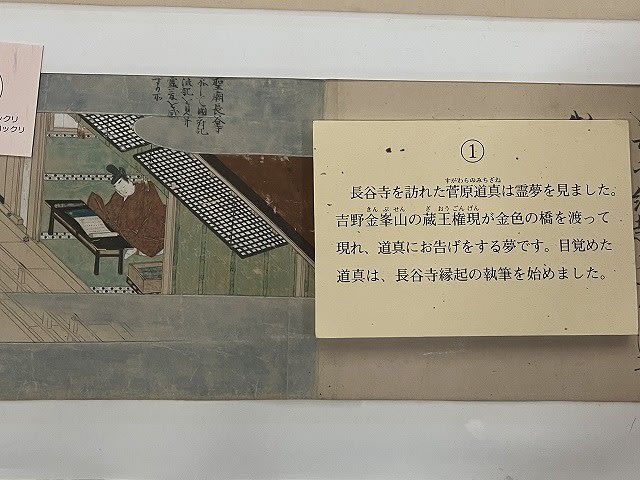

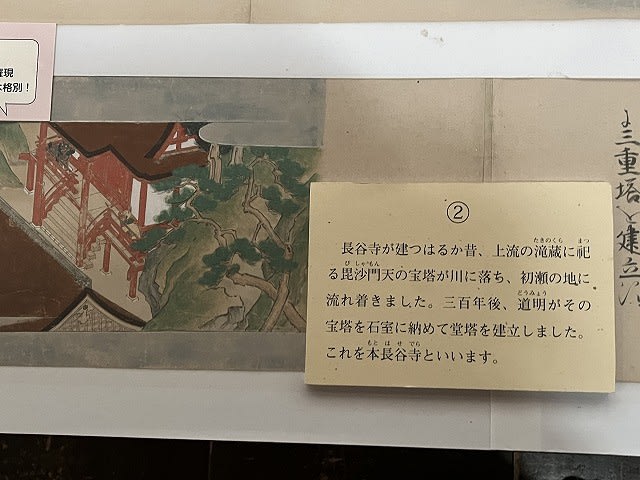

↓鎌倉時代の「長谷寺縁起絵巻」のデジタル複製も展示されていた。

↓解説がとっても分かりやすい

↑菅原道真が霊夢をみて書きはじめるところからはじまる。

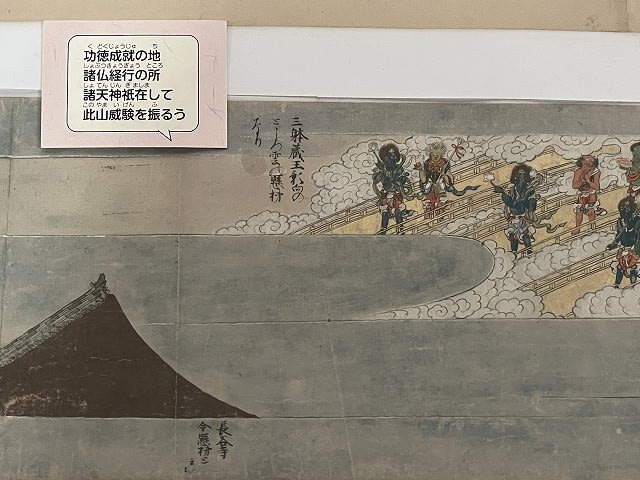

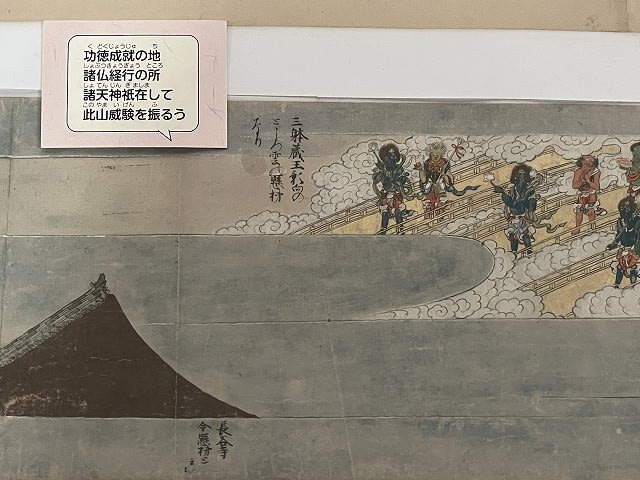

吉野金峰山寺に祀られている蔵王権現が虹の橋を渡ってこの地にやってくる↑

※金峰山寺蔵王権現についてかかれたページにリンクします

↑この長谷寺を創設した道明上人のお墓は、入口を入って回廊をのぼりはじめてすぐのところにあった↓

↓複製だからぜいたくにも全部開いてずらっと展示され、

↑間近に読み進むことができる。

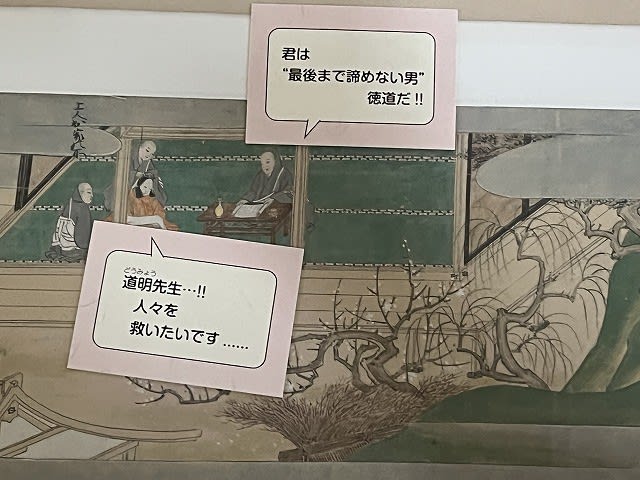

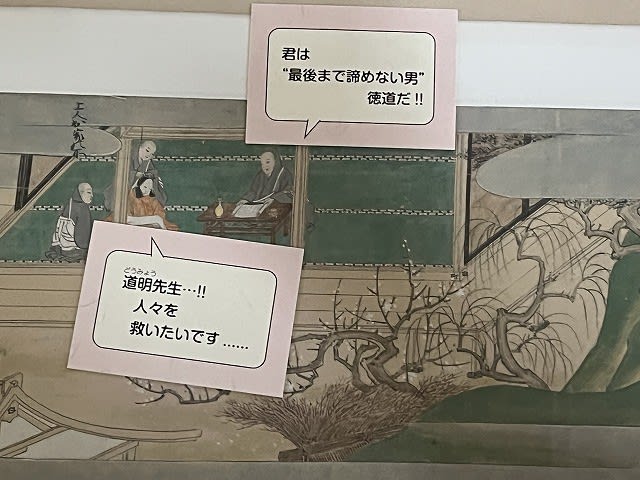

↑道明の弟子の徳道が最初の巨大十一面観音像製作を指揮した人物だった。

↑霊木が引かれていくシーン

完成した巨大観音像↑

マンガのように登場人物に吹き出しをつけて語らせる手法、この手の展示ではじめて見た。

長谷寺にはそうとう頭のやわらかい人がおられるのでしょうね(^.^)

**

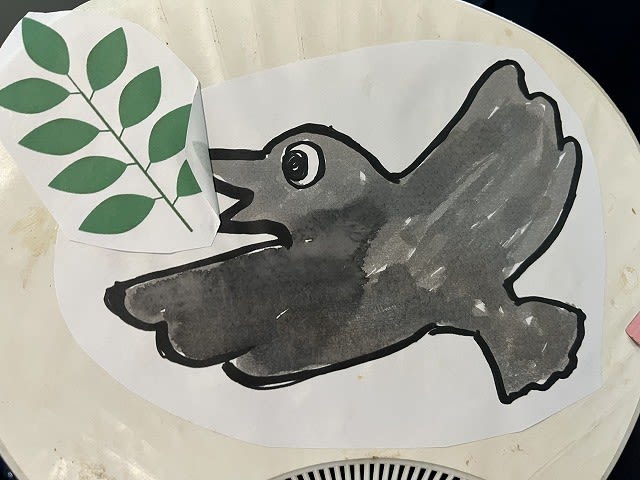

飾られている絵も、解説がないと分からない↓

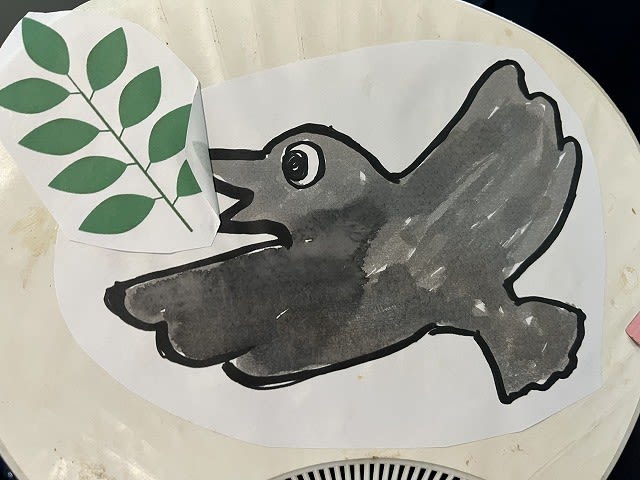

↑このカラスは何を咥えているの?

紙芝居のように絵で語ってくれると分かりやすい、

今回の旅のガイドMさんもよく理解されていて、

このカラスの話を画いてくださっていた↓※長谷寺のHPからも引用

平安時代、春日社の社司・中臣信清(なかとみののぶきよ)という人物の息子に、

「蛇目丁(じゃがんちょう)」という、できれば七日で死んでしまう瘡(「かさ」=できもの)ができた。

春日の神に神託をあおぐと、

神は傍にいた巫女に憑依して語り、

葉が二つ付いた榊(さかき)の枝を巫女の口の中から取り出して信清に持たせた。

信清は榊を持って長谷寺の仏前へ捧げ、昼夜祈りはじめる。

と、一羽のカラスがそれを咥えて飛び去ってしまった↑それが上の絵

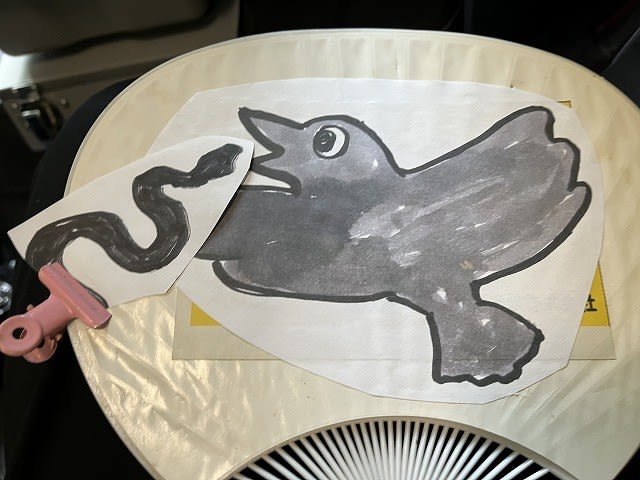

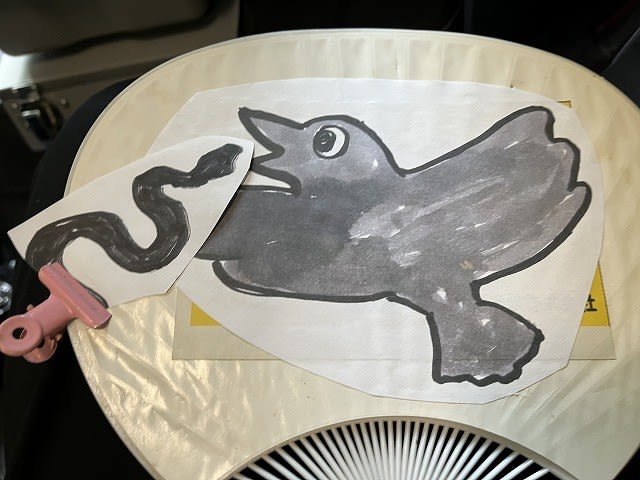

六日が経ち瀕死の息子を囲んで悲嘆にくれているとカラスがやってきた。

「蛇目丁」をつつき・中から出てきた蛇を咥えて飛び去った↑

息子は平癒し、喜んだ信清は長谷寺に屋根付きの登り廊を寄進した。

それが二枚目の絵。

↑カラスは息子の命を脅かしていた蛇を咥えていたのか↑

↑今に続く有名な登り廊は、

長谷寺が派遣したカラスに息子の命を救われた中臣信清が寄進したのがはじまりだったのである。

本堂には横からしか入れない。

↑正面は絶景の「舞台」になっているから。

↑舞台にて、360度カメラで撮影↑

↑少し降りて、本坊大講堂から「舞台」を見たところ。

本坊大講堂で、冒頭の「実物大掛け軸」と「長谷寺縁起」のデジタル複製が公開されている。

長谷寺、まだまだ興味深いお話がある古刹です(^.^)

10mを超える長谷寺のご本尊・十一面観音像。

掛け軸は16.5mの大きさである。

↑今回、ご本尊の足に触れていただける特別公開期間中

↑入口右の写真のように身長10メートルを超える驚きのの大きさ↑

「奈良時代より七度の焼失・復興を繰り返し、現在の像は、室町時代の天文七年(1538年)に仏師運宗、運海らによって造られたことが、頭部内面から発見された墨書よりわかっている。(桜井市のHPの解説より)」

ホンモノの「実物大掛け軸」は、

焼けたご本尊を復興する際の実物大図面だったと考えられている。

さらに完成後、

持ち出せないご本尊に代わり出開帳していた。

凸版印刷が協力してこのデジタル版が完成したのは昨年2021年。

ホンモノの軸は老朽化して顔を上げてかけることもできないそうだ。

※2018年のホンモノ公開の新聞記事にリンクします

*

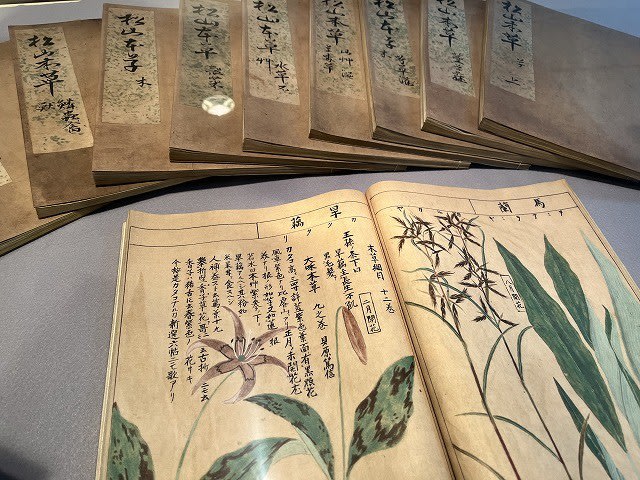

↓鎌倉時代の「長谷寺縁起絵巻」のデジタル複製も展示されていた。

↓解説がとっても分かりやすい

↑菅原道真が霊夢をみて書きはじめるところからはじまる。

吉野金峰山寺に祀られている蔵王権現が虹の橋を渡ってこの地にやってくる↑

※金峰山寺蔵王権現についてかかれたページにリンクします

↑この長谷寺を創設した道明上人のお墓は、入口を入って回廊をのぼりはじめてすぐのところにあった↓

↓複製だからぜいたくにも全部開いてずらっと展示され、

↑間近に読み進むことができる。

↑道明の弟子の徳道が最初の巨大十一面観音像製作を指揮した人物だった。

↑霊木が引かれていくシーン

完成した巨大観音像↑

マンガのように登場人物に吹き出しをつけて語らせる手法、この手の展示ではじめて見た。

長谷寺にはそうとう頭のやわらかい人がおられるのでしょうね(^.^)

**

飾られている絵も、解説がないと分からない↓

↑このカラスは何を咥えているの?

紙芝居のように絵で語ってくれると分かりやすい、

今回の旅のガイドMさんもよく理解されていて、

このカラスの話を画いてくださっていた↓※長谷寺のHPからも引用

平安時代、春日社の社司・中臣信清(なかとみののぶきよ)という人物の息子に、

「蛇目丁(じゃがんちょう)」という、できれば七日で死んでしまう瘡(「かさ」=できもの)ができた。

春日の神に神託をあおぐと、

神は傍にいた巫女に憑依して語り、

葉が二つ付いた榊(さかき)の枝を巫女の口の中から取り出して信清に持たせた。

信清は榊を持って長谷寺の仏前へ捧げ、昼夜祈りはじめる。

と、一羽のカラスがそれを咥えて飛び去ってしまった↑それが上の絵

六日が経ち瀕死の息子を囲んで悲嘆にくれているとカラスがやってきた。

「蛇目丁」をつつき・中から出てきた蛇を咥えて飛び去った↑

息子は平癒し、喜んだ信清は長谷寺に屋根付きの登り廊を寄進した。

それが二枚目の絵。

↑カラスは息子の命を脅かしていた蛇を咥えていたのか↑

↑今に続く有名な登り廊は、

長谷寺が派遣したカラスに息子の命を救われた中臣信清が寄進したのがはじまりだったのである。

本堂には横からしか入れない。

↑正面は絶景の「舞台」になっているから。

↑舞台にて、360度カメラで撮影↑

↑少し降りて、本坊大講堂から「舞台」を見たところ。

本坊大講堂で、冒頭の「実物大掛け軸」と「長谷寺縁起」のデジタル複製が公開されている。

長谷寺、まだまだ興味深いお話がある古刹です(^.^)

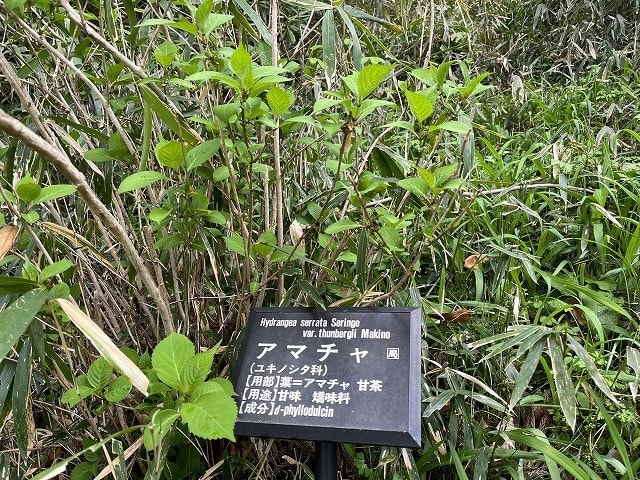

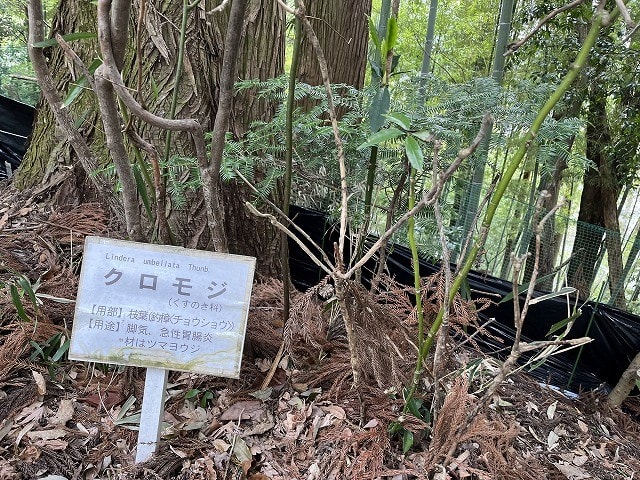

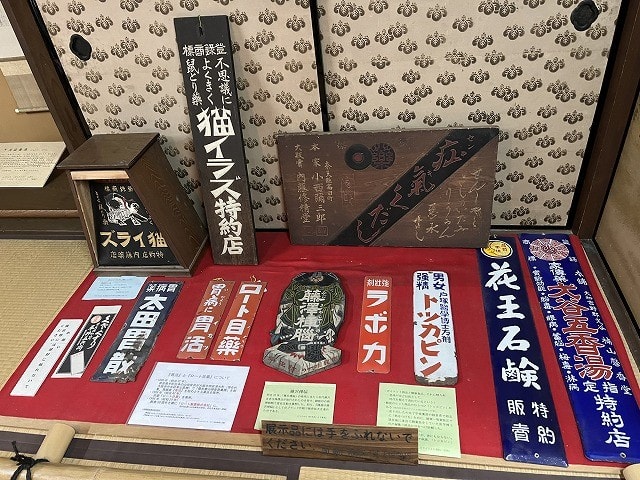

ちゃんと効能が書かれている(^.^)

ちゃんと効能が書かれている(^.^)