《手造の旅》北イタリア小都市めぐり、三日目。

ラヴェンナの輝くモザイクは必見!

まずは定番箇所のサン・ヴィターレ聖堂を小松なりの角度からご紹介。

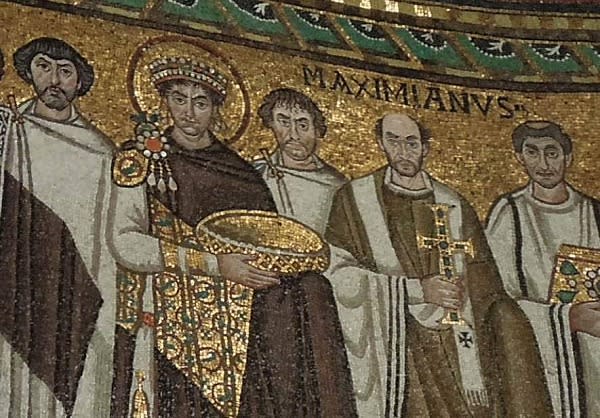

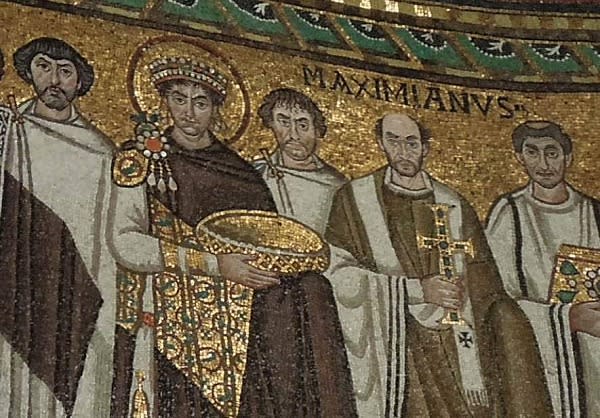

ゴート人の王テオドリクスの治世の後、紀元後540年にはいってきた東ローマの主要人物の肖像モザイク。※テオドリクス王については昨年こちらに書いたものをご覧ください。

左から二人目が皇帝ユスティニアヌス。彼自身はラヴェンナへは来ていない。コインなどの肖像画から起こしたイメージだろう。

他の面々はモザイク職人が実際に目の当たりにしていたと思われる人々なので、実にいきいきとその性格まで写し取っているように感じられる。

向かって一番左はラヴェンナを占領したベリサリウス将軍。三人目・皇帝の隣はユリアヌス・アルゲンタリウス(銀行家ユリアヌス)出資者になる。右から二人目は頭の上に名前が書かれているので確実に司教マクシミアヌスと分かる。一番右の人物も明らかにモデルがあったと思わせるが人物は特定されていない。

全体図はこんな

対面する壁の女性たちの部には、個性を感じさせるものは少ない

ただ皇后テオドラだけが別格。あとはモデルはあったかかもしれない侍女・侍従かと推察。

「熊使いの娘だったのを皇帝に見初められた」とも伝えられるテオドラの強い性格は、皇帝ユスティニアヌスの貴族風なおだやかさとは対照的に見える(笑)

こちらがサン・ヴィターレ聖堂内部の雰囲気

六世紀の前半建造ということは、コンスタンチノープルでは、かのアヤ・ソフィアが現在の姿に建造されていった時代。ラヴェンナにおけるアヤ・ソフィアを現出させようとしたように感じられる。

コンスタンチノープルのアヤ・ソフィアがたった一年ほどで完成したのと違い、こちらは完成まで四半世紀を要し、その間に三代の司教が存在した。礎石を置いた時の司教は、正面上のモザイクで、若いキリストと同じ画面におさまっている

いちばん右でこの聖堂を捧げ持っているのがそのエクレシウス司教。

次の司教ヴィクトールの名前は、モザイクには出てこない。柱頭の上の部分を注意深く見て初めてわかる

アルファベットをこのように合わせて個人のモノグラムとするのは、アヤ・ソフィアでも見られる方法だ。

そして、聖堂完成時の司教は最初の写真に出てくるマクシミアヌスということだが、彼が皇帝から贈られたという象牙の椅子が大聖堂博物館に残されている。

これほどの細工が施された象牙の椅子というは、他で見た事がない。これがマクシミアヌスのものだったというのは、彼の名前アルファベットのモノグラムと言われるものがあるから。下の写真の上部にそれが見える。

これほどの細工が施された象牙の椅子というは、他で見た事がない。これがマクシミアヌスのものだったというのは、彼の名前アルファベットのモノグラムと言われるものがあるから。下の写真の上部にそれが見える。

下に表される中央の洗礼者ヨハネをはじめとする人物の表現にひきつけられる。

他の部分には別の彫師すくなくとも二人がかかわったとされるが、確かに雰囲気が異なるのだ

この聖堂の壁には、創建当時からのオリジナルの大理石も数多く残っている。この赤いものは北アフリカ産とされる 自然石の色はあせない。

自然石の色はあせない。

床のモザイクもおもしろが、これは時代も技法の優劣も様々。地盤のゆるいラヴェンナではすべての建物が長い年月と共にずぶずぶ沈んでいく。

この聖堂の床も1950年代までは、現在の約50センチ上に設置されていた。街全体をすくうために大掛かりなポンプが導入され、水没の危機が去った後に現在の床となったのだ。下の写真でガイドさんが手で示しているあたりにその床があった。

オリジナルの床は大変少なく、多くは元のモザイクの破片を再利用した新しいものだ。

入るはずもない場所に文字が刻まれたこういう部分を見るとそれがよく分かる。

こういった事情はただガイドブックを読んで見学しているだけでは決して分からない。地元の歴史をよく知るガイドさんに、時間をかけて解説してもらってはじめて理解出来る事柄だろう。

ラヴェンナの輝くモザイクは必見!

まずは定番箇所のサン・ヴィターレ聖堂を小松なりの角度からご紹介。

ゴート人の王テオドリクスの治世の後、紀元後540年にはいってきた東ローマの主要人物の肖像モザイク。※テオドリクス王については昨年こちらに書いたものをご覧ください。

左から二人目が皇帝ユスティニアヌス。彼自身はラヴェンナへは来ていない。コインなどの肖像画から起こしたイメージだろう。

他の面々はモザイク職人が実際に目の当たりにしていたと思われる人々なので、実にいきいきとその性格まで写し取っているように感じられる。

向かって一番左はラヴェンナを占領したベリサリウス将軍。三人目・皇帝の隣はユリアヌス・アルゲンタリウス(銀行家ユリアヌス)出資者になる。右から二人目は頭の上に名前が書かれているので確実に司教マクシミアヌスと分かる。一番右の人物も明らかにモデルがあったと思わせるが人物は特定されていない。

全体図はこんな

対面する壁の女性たちの部には、個性を感じさせるものは少ない

ただ皇后テオドラだけが別格。あとはモデルはあったかかもしれない侍女・侍従かと推察。

「熊使いの娘だったのを皇帝に見初められた」とも伝えられるテオドラの強い性格は、皇帝ユスティニアヌスの貴族風なおだやかさとは対照的に見える(笑)

こちらがサン・ヴィターレ聖堂内部の雰囲気

六世紀の前半建造ということは、コンスタンチノープルでは、かのアヤ・ソフィアが現在の姿に建造されていった時代。ラヴェンナにおけるアヤ・ソフィアを現出させようとしたように感じられる。

コンスタンチノープルのアヤ・ソフィアがたった一年ほどで完成したのと違い、こちらは完成まで四半世紀を要し、その間に三代の司教が存在した。礎石を置いた時の司教は、正面上のモザイクで、若いキリストと同じ画面におさまっている

いちばん右でこの聖堂を捧げ持っているのがそのエクレシウス司教。

次の司教ヴィクトールの名前は、モザイクには出てこない。柱頭の上の部分を注意深く見て初めてわかる

アルファベットをこのように合わせて個人のモノグラムとするのは、アヤ・ソフィアでも見られる方法だ。

そして、聖堂完成時の司教は最初の写真に出てくるマクシミアヌスということだが、彼が皇帝から贈られたという象牙の椅子が大聖堂博物館に残されている。

これほどの細工が施された象牙の椅子というは、他で見た事がない。これがマクシミアヌスのものだったというのは、彼の名前アルファベットのモノグラムと言われるものがあるから。下の写真の上部にそれが見える。

これほどの細工が施された象牙の椅子というは、他で見た事がない。これがマクシミアヌスのものだったというのは、彼の名前アルファベットのモノグラムと言われるものがあるから。下の写真の上部にそれが見える。

下に表される中央の洗礼者ヨハネをはじめとする人物の表現にひきつけられる。

他の部分には別の彫師すくなくとも二人がかかわったとされるが、確かに雰囲気が異なるのだ

この聖堂の壁には、創建当時からのオリジナルの大理石も数多く残っている。この赤いものは北アフリカ産とされる

自然石の色はあせない。

自然石の色はあせない。床のモザイクもおもしろが、これは時代も技法の優劣も様々。地盤のゆるいラヴェンナではすべての建物が長い年月と共にずぶずぶ沈んでいく。

この聖堂の床も1950年代までは、現在の約50センチ上に設置されていた。街全体をすくうために大掛かりなポンプが導入され、水没の危機が去った後に現在の床となったのだ。下の写真でガイドさんが手で示しているあたりにその床があった。

オリジナルの床は大変少なく、多くは元のモザイクの破片を再利用した新しいものだ。

入るはずもない場所に文字が刻まれたこういう部分を見るとそれがよく分かる。

こういった事情はただガイドブックを読んで見学しているだけでは決して分からない。地元の歴史をよく知るガイドさんに、時間をかけて解説してもらってはじめて理解出来る事柄だろう。