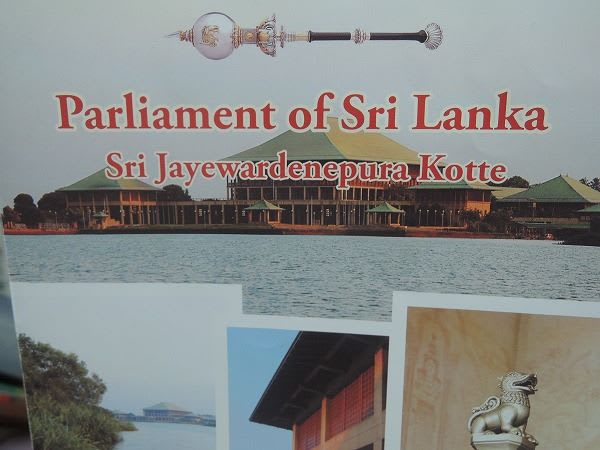

はじめて見た時、十円玉の裏・平等院鳳凰堂を思い出した。

世界一長い名前の首都。スリ・ジャヤヴァルダナプーラ・コッテにある国会議事堂である。

※こちらに2015年はじめて見た時の写真を載せています

コロンボから十五分ほどで着くこの町に、どこか日本的な雰囲気を感じさせる国会議事堂が完成したのは1982年4月19日のこと。

それまで、宗主国イギリスが建設したヨーロッパ風の建物を国会議事堂としてつかっていたのだが、シンハラ人王朝の首都だった古都コッテに遷都し、スリランカ人自身の文化をも体現する新国会議事堂の建設を決めたのである。

建設委員会は1972年に発足。大統領J・R・ジャヤヴァルダナ氏が、建築家ジェフリー・バワに依頼。実際に建設を担当したのは日本の三井建設。建築資材も多くが日本から輸入されている。日本的なのはそのせい?

いやいや、そうではなく、建築家バワのコンセプトのひとつが、「アジアのどの国も親近感をもってもらえるような建物」であったからだろう。 一方で、木工家具はすべてスリランカ人の得意な彫刻で装飾されている。

今回の旅企画を進めている時期に、偶然国会議事堂の内部を紹介している旅番組を見た。

国会議事堂の建築というのは、どんな建築家にとってもこのうえない名誉に違いない。建築家バワがどんなふうにそれを体現しているのか、是非見ていただきたい。

手配会社を通じてオーダーすると、見学の料金は無料だがメンバー全員のパスポートデータが必要だという。申請して、許可を得る必要がある。 ほんの十年前は内戦をしていた国なのだからそれは必要なプロセスなのだろう。

現地に到着して、 内部の写真が撮れないのは予想していたが…

「ぜんぶ、おいていってください」

なにもかもの持ち込みが禁止。メモをとるためのペンと紙さえも許可されなかった。

案内する専任ガイドさんもいない。我々は、先導してくれた若い兵士に、いろいろ質問しながらの見学となった。

入ってすぐに、旧国会議事堂からこの議事堂に至る歴史的な流れが説明してあった。そこで、小松が気になったのがMACEと呼ばれる「王尺」の様な飾り立てられた棒。英語版案内の紙のトップにも描かれている↓

★1949年、イギリス下院(House of commons)が贈ったもの。※自治領セイロンとして独立した翌年。重さ28ポンド(約12.7キロ)、長さ48インチ(約1.22メートル)。象牙の軸に銀と十八金、ブルーサファイアで装飾されている。

ひと目見て、似たものを、かつてスコットランド議会を見学した時に見た記憶がよみがえった。 スコットランド議会は1707年に停止された後、1999年に復活。英国女王がその権威の印としてMACEを与えた。それが暫定議会に置かれていた当時、見たことがあった⇒※こちらのページ中ほどに、その当時MACEの置かれていた写真があります。

MACEとは、もともとは王などの行く道を露払いする者が持つ武器の一種だった。それがだんだんと儀式化して、このような飾られた棒に変化したもの。

**

最上階までエレベーターで上がると、議場観覧席=記者などが入る席の近くにでる。議場に入る廊下が雨風の吹き込む場所だったのはびっくり。屋根と壁はあるものの、屋外の風を感じられるようにつくられている。バワは英国式とは徹底的に違う建築にしようとしている。

扉をあけて議会を見下ろす場所に入る。議員席の配置は、英国風の二大政党が向かい合うスタイルだった。日本のような扇方ではない。現在ではほとんどの国の国会が、扇形を採用しているにもかかわらず、スリランカはやはり英国の影響を強くうけている。

議長席の前にMACEが鎮座するための専用台が置かれている。

議場の天井は目を見張るような銀の板が何千枚もぶら下げられている。バワ建築のガイドブックによると、これはバワの母がいつも持っていたハンドバッグがモチーフになったとのこと。その天井の真ん中に、バワの友人ラキ・セナナヤケのデザインした椰子の木のようなデザインの金色のシャンデリアが下げられている。※⇒こちらにその写真が見ていただけます

※⇒国会議事堂のHPはこちら

今日も午後から審議があるという事で、それぞれの席に資料を配るスタッフが忙しそうにしていた。一枚の写真も、一遍のメモもとることを許されなかった我々は、一階に降りてきて、お土産物屋で何か解説書でもないかと訊ねた。出てきたのはA4二つ折り四ページの解説リーフレット20ルピーのみ。まだまだ観光の場所として人々を招き入れる体制には至っていない。