がんの予防や治療における漢方治療の存在意義を考察しています。がん治療に役立つ情報も紹介しています。

「漢方がん治療」を考える

186)がん細胞を攻撃しないがん治療

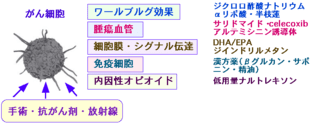

図:西洋医学のがん治療は、手術・抗がん剤・放射線療法のようにがん細胞を直接攻撃することを目標にしている。がん細胞のエネルギー産生の特徴(ワールブルグ効果)や腫瘍血管、細胞膜・シグナル伝達系、免疫細胞、内因性オピオイド等を利用すると、副作用が少なく、体力や生体防御力を犠牲にせずにがん細胞の増殖を抑えることができる。

186)がん細胞を攻撃しないがん治療西洋医学には「がんは攻撃しないと治らない」という大前提があって、がんと診断されれば、手術や抗がん剤や放射線治療のように、がん細胞を切除するか死滅させるしか方法がないと考えています。

限局した早期のがんの場合は、手術や放射線治療でがん細胞そのものを取り除く治療が確実であり、それで根治できます。全身に転移したがんの場合には、化学療法が中心になりますが、多くの固形がんでは化学療法だけで根治させることは困難です。

白血病や精巣腫瘍のように抗がん剤が良く効く腫瘍の場合は、抗がん剤だけで根治することも可能ですが、固形がん(大腸がんや膵臓がんや肺がんのように塊をつくる腫瘍)の多くは、根治は困難です。通常は、効く抗がん剤が無くなるまで、あるいは副作用で抗がん剤治療が継続できなくなるまで、抗がん剤の種類や組み合わせを変えながら、延々と抗がん剤治療が続くことになります。

腫瘍を早く小さくする「切れ味の良い」化学療法は、患者も医者も治療効果が目に見えるため、安心感と期待を持ってしまいます。しかし一方、体力や免疫力や抵抗力といった目にみえない機能の低下によって患者の生活の質(Quality of life,QOL)を悪化させたり、死を速めることも少なくありません。「がん組織を小さくする」ということは延命の絶対的条件ではなく、免疫力や抵抗力など生体防御能も生存期間を決める重要な要因と言えます。

がんの代替医療の多くは、体の治癒力や防御力を高めたり、がん細胞の性質をおとなしくさせることによって、がん細胞の増殖を抑え、QOLの良い状態で延命することを主な目標にしています。体力や免疫力を犠牲にしないでがん細胞の増殖を抑える方法が多数報告されていますが、一つの方法ではがん細胞を抑えることは困難です。それはがん細胞が手強いからです。例えば、免疫療法でがん細胞を排除しようとしても、がんが大きいとほとんど効果は期待できません。抗がん生薬を多く使った漢方薬も、漢方薬だけでは効果が弱いと言わざるを得ません。

抗がん剤や分子標的剤などで細胞増殖のシグナルの一点で阻害しても、がん細胞はその阻害された部分をバイパスして、いずれ効かなくなります。したがって、複数の機序で細胞増殖を抑えるために、複数の薬が使われます。がんの代替医療でも同様です。

作用機序の異なる方法を複数組み合わせると、相乗効果によってがん細胞の増殖を抑え、がんとの共存や自然退縮を達成する可能性を高めることができます。

体力や生体防御力を犠牲にせず、がん細胞の増殖を抑え縮小させる治療法のうち、比較的安価な方法として、以下のような方法があります。本ブログでも今までに何回も紹介した方法ですが、がんの状況や目的に応じて、これらを組み合わせると、がんとの共存や自然退縮が期待できます。

1)がん細胞のエネルギー産生の阻害:

がん細胞ではミトコンドリアにおける酸化的リン酸化によるエネルギー産生が低下し、細胞質における嫌気性解糖系を介したエネルギー産生が増加しているのが特徴で、これをワールブルグ(Warburg)効果と言います。がん細胞のミトコンドリアを活性化するジクロロ酢酸ナトリウム、αリポ酸、嫌気性解糖系を阻害する半枝蓮の組み合わせは、がん細胞のエネルギー産生を阻害して、死滅しやすくします。(詳しくはこちらへ)

2)がん細胞増殖促進のシグナル伝達(NF-κB、AKT、COX-2など)の阻害:

サリドマイド。COX-2阻害剤(celecoxib)、ω3不飽和脂肪酸のドコサヘキサエン酸(DHA)やエイコサペンタエン酸(EPA)、ノスカピン、ジインドリルメタンなどは、がん細胞の増殖を促進するシグナル伝達を阻害して、がん細胞の増殖を抑えます。(詳しくはこちらへ)

3)腫瘍血管の新生阻害:

がんが大きくなるためには、栄養や酸素を運ぶ血管を増やしていく必要があります。新しい血管が増生することを「血管新生」と呼び、がん細胞は自ら血管を増やす増殖因子を分泌して血管を新生しています。腫瘍血管の新生を阻害するとがんの増殖を抑えることができます。サリドマイド、COX-2阻害剤のcelecoxib、アルテミシニン誘導体などがあります。(詳しくはこちらへ)

漢方薬の血管新生阻害作用については第133話、第136話参照。

4)がん細胞の細胞膜の組成を変えてがん細胞をおとなしくさせる:

食事から摂取した脂肪が分解されて生成した脂肪酸は細胞膜などに取り込まれます。この際、その脂肪酸自体は変化せず、それぞれの構造や性質を保ったまま使われます。細胞膜をつくるとき脂肪酸の違いを区別せず、手当たり次第にあるものを使用するからです。その結果、食事中の脂肪酸の種類によって細胞の性質も変わってきます。肉に含まれるω6不飽和脂肪酸はがん細胞の増殖や転移を促進し、魚の油や亜麻仁油や紫蘇油に多く含まれるα-リノレン酸、エイコサペンタエン酸 (EPA)、ドコサヘキサエン酸 (DHA)のようなω3不飽和脂肪酸は、がん細胞をおとなしくする作用があります。

ω6不飽和脂肪酸の摂取を減らし、ω3不飽和脂肪酸の摂取を増やすと、がん細胞の増殖を抑えることができます。この方法で、進行がんが自然退縮した例が報告されています。(詳しくはこちらへ)

ω3不飽和脂肪酸とCOX-2阻害剤のセレブレックスを併用すると抗腫瘍効果が高まります。(詳しくはこちらへ)

5)内因性オピオイドの産生増強:

低用量ナルトレキソン療法は、ベータエンドルフィンやエンケファリンのような内因性オピオイドの産生を高め、体の治癒力を高め、がん細胞の増殖を抑える効果があります。(詳しくはこちらへ)

6)免疫細胞の活性化:

漢方薬は抗腫瘍免疫を効率的に高めることができます。

(12話、54話、150話、151話を参照)

漢方薬+COX-2阻害剤(celecoxib)+メラトニン+IP-6 & Inositol(IP-6イノセル)を併用すると抗腫瘍免疫力を相乗的に増強できます。(詳しくはこちらへ)

その他にもいろいろな代替医療がありますが、がん細胞の特徴と体の治癒力を利用した複数の治療法を組み合わせると、がんとの共存や自然退縮を達成できます。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

| « 185)がん治療... | 187)がん治療... » |