がんの予防や治療における漢方治療の存在意義を考察しています。がん治療に役立つ情報も紹介しています。

「漢方がん治療」を考える

661)メラトニンとがん治療(その1):メラトニンは生物最古の抗酸化物質

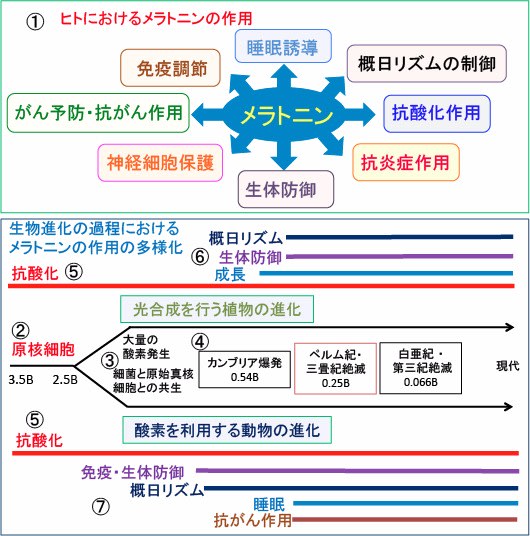

図:(上)メラトニンはヒトにおいて、睡眠誘導や概日リズムの制御、抗酸化作用、抗炎症作用、免疫調節、生体防御、神経細胞保護、発がん予防やがん細胞の増殖抑制作用など多彩な作用を発揮する。

(下)地球上において約35億年前(図中の3.5BのBはBillion=10億の意味)に原核細胞(核膜を持たない単細胞生物)が発生し(②)、約25億年前に藍藻(シアノバクテリア)による光合成が始まり、それまで無酸素状態だった地球大気に大量の酸素分子が放出された(③)。酸素を利用する細菌(αプロテオバクテリア)やシアノバクテリアと原始真核生物が共生し、ミトコンドリアとクロロプラスト(葉緑体)ができた。その後、地球上ではカンブリア爆発(約5億4000万年前に生物が爆発的に多様化し、現生生物の直接的な祖先が誕生した)、ペルム紀・三畳紀絶滅(約2億5千百万年前に起きた、地球規模の激烈な環境変動により生物が大量絶滅した)、白亜紀・第三紀絶滅(約6600万年前に起きた小惑星衝突を引き金とする環境の変化によって恐竜などが大量絶滅した)などを経て現代に至っている(④)。メラトニンは生物発生時の初期の段階から抗酸化物質として存在していた(⑤)。生物の進化の過程で、植物界においては、成長や生体防御や概日リズムの制御の機能を新たに担うようになった(⑥)。動物においても、抗酸化作用以外に、免疫・生体防御、概日リズム、睡眠、抗がん作用などの機能を新たに担うようになった。植物や動物におけるメラトニンの作用は、元来は抗酸化作用による酸化ストレスからの細胞の保護であったが、生物進化の過程でメラトニンを様々な生物機能の制御に利用するようになった(⑦)。

661)メラトニンとがん治療(その1):メラトニンは生物最古の抗酸化物質

【メラトニンは体内時計を制御する】

メラトニンは1958年にエール大学のLernerらによって牛の脳の松果体から単離され、1959年に構造がN-アセチル-5-トリプタミン(N-acetyl-5-methoxytryptamine)と決定された松果体ホルモンです。

睡眠覚醒サイクルなどの概日リズム調節に重要な役割を果たしていることが明らかにされています。

生体の生理機能は昼夜常に同じ状態を保っているわけではなく、ほぼ1日を周期として変動する概日リズム(サーカディアンリズム)が存在します。

私達の体の中(脳)にはいわゆる『体内時計』があり、昼夜サイクルの時間を刻みながら、体の多くの機能に活動と休息のリズムを与えています。これをサーカディアンリズム(circadian rhythm)と言います。ラテン語で「サーカ」は「約」、「ディアン」は「1日」という意味で、日本語では「概日リズム」と言います。

松果体(しょうかたい)は脳のほぼ真ん中にある松かさに似たトウモロコシ1粒くらいの大きさの器官です。

夜暗くなると、松果体からメラトニンが分泌され始め、血中のメラトニンが増えると睡魔が襲ってきます。そして、生体リズムは睡眠や体息に適したものに調整されます。

朝、太陽光線が目に入ると、松果体にその刺激が伝わりメラトニンの分泌が抑制されます。 これによって覚醒スイッチがONとなり、諸々の生体機能は昼間の活動に適応した状態になります(下図)。

図:メラトニンは脳の松果体から分泌される(①)。夕方になって暗くなると松果体からメラトニンの産生が始まる(②)。夜間にメラトニンの血中濃度が上昇し、真夜中(午前2時から5時ころ)にピークに達する(③)。夜間のメラトニンの濃度は日中の5〜10倍に達する。メラトニンは分泌開始から10~12時間で分泌を中止し、急激に血中濃度が低下し、午前7時ころに最低になって覚醒する(④)

メラトニンの原料は必須アミノ酸のトリプトファンです。トリプトファンに2種類の酵素が働いてセロトニンに変わります(トリプトファン → 5-ヒドロキシトリプトファン → セロトニン)。 セロトニンは神経細胞と神経細胞のつなぎ目(シナプス)で情報伝達の役目をする神経伝達物質の一つです。このセロトニンに2種類の酵素が働いてメラトニンが合成されます(セロトニン → N-アセチルセロトニン → メラトニン)。メラトニンの化学名はN-アセチル-5-メトキシトリプタミン(N-acetyl-5-methoxytrypamine)です(下図)。

図:メラトニンは必須アミノ酸の一種のL-トリプトファンからセロトニンを経由して産生される。

セロトニン → メラトニンという段階は、体内時計(視交叉上核)からの指令が来ないとスタートしない仕組みになっています。すなわち、目から入った光の情報は視神経と通って脳にある視交叉上核に伝えられ、さらに神経によって交感神経の上頸神経節を経由して松果体に連絡が入ってメラトニンの合成が制御されます。

松果体に分布する交感神経は夜間興奮して多量のノルアドレナリンを放出し、それによって松果体細胞のメラトニン代謝に関与する酵素の一つ、N‐アセチルトランスフェラーゼの生成が促進される結果、松果体は夜間多量のメラトニンを産生放出します。視交叉上核が体内時計の中枢です。

図:視床下部の視交叉上核(①)から出た神経繊維はいくつかのニューロン連鎖ののち交感神経の上頸神経節(②)に達し,その節後繊維は松果体(③)に分布する。松果体の交感神経から放出されるノルアドレナリンはメラトニン合成に関与する酵素の一つのN‐アセチルトランスフェラーゼの生成を促進し、多量のメラトニンを産生放出する(④)。この経路は網膜に光刺激が入ると阻害される(⑤)。夜間に網膜に光刺激が入らなくなるとメラトニンの合成が刺激される。

メラトニンは松果体から分泌された後、血液に乗って全身に運ばれ、最終的には肝臓で代謝されます。唾液や脳脊髄液、卵巣の卵包液、胆汁中にも移行します。血液脳関門や胎盤も通過します。

メラトニンは松果体の他にも、網膜や消化管や皮膚や骨髄や白血球からも産生されることが明らかになっています。

さらに最近は、メラトニンがミトコンドリアで産生されており、したがって、ほとんどの細胞(ミトコンドリアを持たない赤血球以外)でメラトニンが産生されている可能性が指摘されています(後述)。

メラトニンはヒトの体内時計を調節するホルモンとして、快適な睡眠をもたらし、時差ぼけを解消するサプリメントとして評判になりましたが、若返り作用(抗老化作用)や抗がん作用や免疫増強作用なども報告されています。

メラトニンの分泌異常が不眠や時差ぼけや抑うつ、ストレス、生殖能力、免疫異常やある種のがんの発生と関連している可能性が報告されています。

【メラトニンは細菌や植物にも存在する】

松果体は脊椎動物しか存在しません。しかし、メラトニンは細菌やプランクトンや植物を含めて、自然界に広く存在しています。

動物においても、松果体を切除してもメラトニンが完全に体内から検出されなくなるのではなく、20%くらいはメラトニンの産生を継続することが知られています。つまり、メラトニンは松果体以外からも産生されています。

生物の進化において、メラトニンは最も古くから存在する生理活性物質の一つと考えられています。

はじめは脊椎動物においてのみメラトニンは存在すると考えられていましたが、1984年に昆虫、1987年に プラナリア、1991年に渦鞭毛藻においてもメラトニ ンが存在することも報告されました。1995年に は細菌や多くの植物におい てもメラトニンが存在することが報告されました。

メラトニンは多くの生物において、睡眠の制御や体の日内リズムの調整に働いていますが、その他にも多彩な生理活性を持っています。

メラトニンは光を感知して体内に昼夜のシグナルを送るセンサーとして働きます。

哺乳動物では、メラトニンは光刺激を受けた視交叉上核からのシグナルによって脳の松果体から分泌され、視床下部に作用して睡眠が始まります。

抗酸化物質としては、自然界で最も強力なフリーラジカル消去活性を有すると言われています。

植物では、油の多い種子に多く含まれ、紫外線が多く当たる植物に多いという報告があります。アサガオが夜明け前に開花するはメラトニンが関連しているという報告もあります。

メラトニン受容体は7回膜貫通型のGプロテイン共役型受容体(G protein coupled receptor : 略してGPCR)の一種です。

GPCRは多くの種類の細胞に分布しており、光・匂い・味などの外来刺激や、神経伝達物質・ホルモン・イオンなどの内因性の刺激を感知して細胞内に伝達する役割を担っています。

例えば、光を感じて視覚に関わるロドプシン、におい物質に作用する嗅覚受容体、さまざまな生理現象を司る神経伝達物質(アドレナリン、ヒスタミン、セロトニンなど)の受容体などは全てGPCRの仲間です。

GPCRは酵母や原虫など単細胞の真核細胞でも外界の情報伝達に重要な働きを担っています。多細胞生物では進化の過程でさらに多くの種類のGPCRを持つようになっています。

人間ではGPCR遺伝子は1000種類以上が見つかっており、個々のGPCRは特定のシグナルに特異的に反応して生理機能を引き起こします。

メラトニンが作用するGプロテイン共役型受容体が存在することは、生物の進化の歴史の早い段階から、メラトニンは細胞のシグナル伝達系において重要な役割を担っていることを意味しています。

メラトニンは細胞の生体防御やストレス抵抗性や増殖や生存などに重要な働きを行っているのですが、その作用機序などは十分に解明されていません。

生物が昼夜を識別するメカニズムが必要なことは直感的には理解できますが、その生物学的意義は不明です。

動物界では睡眠と覚醒のサイクルは恒常性維持と生存に重要です。

昼間は紫外線から防御し、様々な危険を感知して逃避しなければなりません。

睡眠というのは、周囲の環境を察知する感覚から脳を切り離す状態です。メラトニンは睡眠を誘導しますが、睡眠状態におけるメラトニンの作用や生物学的意義は不明です。

いずれにしても、生物進化の過程において、かなり早い段階からメラトニンが重要な生理作用を担ってきたことは確かです。人体においても多彩な生理作用が確認されています。(下図)

図:メラトニンには多彩な生理作用が報告されている。この図に記載している以外にも多くの生理機能に関与している。

【メラトニンは寿命を延ばす】

メラトニンには抗老化作用や寿命延長効果が報告されています。例えば、以下のような報告があります。

Extension of life span and stress resistance of Drosophila melanogaster by long-term supplementation with melatonin.(メラトニンの長期間の補給によるキイロショウジョウバエの寿命延長とストレス耐性)Exp Gerontol. 2002 May;37(5):629-38.

【要旨】

加齢のフリーラジカル理論によれば、フリーラジカルは全ての生物における時間依存的な機能低下につながる細胞代謝の変化の発生に関与している。その結果、酸化防止剤および/またはフリーラジカル捕捉剤は老化プロセスを遅らせる可能性がある。我々は、キイロショウジョウバエ(オレゴン野生株)の寿命に及ぼすメラトニンの影響を調べた。

メラトニンの抗酸化作用およびフリーラジカル捕捉剤の性質を考慮すると、このホルモンはハエの組織における酸化的損傷を防ぎ、そして老化の過程を遅らせると推定された。

100μg/ mlの濃度で栄養培地に毎日添加されたメラトニンは、キイロショウジョウバエの寿命を有意に延長した。

最大寿命は、対照群で61.2日、メラトニンを給餌したハエで81.5日であった。対照と比較して、メラトニンを給餌したハエでは、最大寿命で33.2%の増加、死亡率90%の段階での生存率は19.3%の増加、および寿命中央値で13.5%の増加であった。

さらに、スーパーオキシド媒介毒性の試験において、メラトニン処理はパラコートに対するキイロソウジョウバエの耐性を増加させることが示された。最後に、36℃の温度に対する抵抗性の増強は、メラトニンによって提供される抗酸化作用によるものであった。

つまり、メラトニンは抗酸化作用によって細胞の酸化障害を抑制し、寿命を延ばす作用があるという結果です。

【メラトニンは生体防御物質と抗老化物質として過少評価されているかもしれない】

「老化予防」と「がん予防」は多くの共通点があります。がん予防に役立つ食品やサプリメントや生活習慣のほとんどは老化予防や寿命延長に役立ちます。

がん予防と老化予防(老化の遅延)に役立つサプリメントや医薬品としてエビデンスがあるものとして、メラトニン、ビタミンD3、メトホルミン、アンジオテンシンII阻害剤などが報告されています。生活習慣としては糖質制限(マイルドケトン食)、運動、禁煙などが重要です。

この中で、メラトニンのがん予防効果や抗老化作用に関しては誇大に評価されているという意見が昔から根強くあります。

1994年から1995年にかけて米国で「メラトニンフィーバー」と呼ばれるような社会現象が起こりました。

メラトニンはヒトの睡眠誘導作用を持つことから、夢の睡眠薬として不眠症に悩む多くのアメリカ人の注目を集めました。1995年には「The Melatonin Miracle」などのメラトニンに関する書籍が出版され、スーパーマーケットやドラッッグストアーにメラトニンが所狭しと陳列されていました。

メラトニンの抗老化作用や寿命延長作用に関して誇大な宣伝が行われていました。

このようなメラトニンフィーバーに対して、メラトニンの効能に対して懐疑的な意見も多く発表されています。

がん治療におけるメラトニンの有効性を示す臨床試験の結果が1990年代から多数報告されています。私は、がんの補完・代替治療にメラトニンを10年以上前から積極的に使用しています。しかし、がん治療におけるメラトニンの有効性についても、臨床試験の質が低いなどという指摘はかなりあります。

しかし、最近のメラトニンの研究から、むしろメラトニンの健康作用は過小評価されているという意見も強くなっています。つまり、メラトニンは多くの生理機能の制御において重要な役割を担っていることが明らかになってきたからです。

特に、メラトニンがミトコンドリアで生成されていること、ミトコンドリアの酸化障害を軽減し、細胞の老化やがん化の抑制に働いていることが明らかになって、ミトコンドリアをサプリメントとして積極的に摂取する科学的根拠も示されるようになってきました。

【ミトコンドリアとクロロプラスト(葉緑体)は細菌が真核細胞に共生して発生した】

地球が誕生したのは約46億年前です。その地球に最初の生命が出現するのは、8億年後の今から約38億年前です。最初の生物は、はっきりした核を持たない(核膜をもった核が無い)原核生物です。これらの生物は、 海の中を漂う有機物を利用し、酸素を使わずに生息していました。

約25億年前に光合成を行う藍藻(シアノバクテリア)が登場します。

それまで地球上には酸素は存在しませんでしたが、そこに、太陽光エネルギーで無機物である二酸化炭素と水からグルコース(ブドウ糖)などの有機物を作り出し、酸素を放出するという光合成を行う真正細菌のシアノバクテリアが出現しました。

それまで無酸素状態だった地球大気に大量の酸素分子が放出され、嫌気性生物の多くが絶滅し、酸素を利用した呼吸をする微生物(α-プロテオバクテリア)も誕生しました。

真核細胞の葉緑体やミトコンドリアは、ある種の細菌が原始真核細胞に取り込まれて共生するようになって形成されたと考えられています。これを「細胞内共生説」と言います。

光合成を行うシアノバクテリアが原始真核生物と共生して葉緑体となりました。葉緑体は植物に存在する細胞内小器官です。光合成が主要な機能ですが、その他に窒素代謝、アミノ酸合成、脂質合成、色素合成など、植物細胞における代謝の中心となっています。

酸素を用いて呼吸を行うα-プロテオバクテリアが原始真核生物に共生してミトコンドリアになったと考えられています。

このような考えは,葉緑体やミトコンドリアが細胞の中で分裂して増殖することや、独自のDNA を持っていることが明らかにされ、定説となっています。

原始真核生物はシアノバクテリアやα-プロテオバクテリアを餌として捕食していたのですが、そのうちに寄生して細胞内小器官へと進化し、共生するようになったと考えられています。(下図)

図:約20億年前に好気性細菌のα-プロテオバクテリアが原始真核細胞に寄生してミトコンドリアになったと考えられている。嫌気性の原始真核生物(メタン生成古細菌)はα-プロテオバクテリアを餌として捕食していたが、そのうちに寄生して細胞内小器官(ミトコンドリ)へと進化し、共生するようになったと考えられている。これを細胞内共生説と言う。

ミトコンドリアや葉緑素が動物や植物の細胞に細胞内小器官として形成された後、地球上では生物が誕生と絶滅を繰り返しながら、進化していきます。

約5億4000万年前には生物が爆発的に多様化し、現生生物の直接的な祖先が誕生しました(カンブリア爆発)。

約2億5千百万年前には、地球規模の激烈な環境変動により生物が大量絶滅しました(ペルム紀・三畳紀絶滅)。

約6600万年前に起きた小惑星衝突を引き金とする環境の変化によって恐竜などが大量絶滅しました(白亜紀・第三紀絶滅)。

このような生物の進化の過程で、メラトニンは生物発生時の初期の段階から抗酸化物質として存在していました。さらに、生物の進化の過程で、抗酸化作用以外に、概日リズム、睡眠、免疫・生体防御などの多彩な機能を新たに担うようになりました。

つまり、植物や動物におけるメラトニンの作用は、元来は抗酸化による細胞の保護でしたが、生物進化の過程でメラトニンを様々な生物機能の制御に利用されるようになり、メラトニンの生理機能は多様化するようになったのです。(下図)

図:地球上において約35億年前(図中の3.5BのBはBillion=10億の意味)に原核細胞(核膜を持たない単細胞生物)が発生し(①)、約25億年前に藍藻による光合成が始まり、それまで無酸素状態だった地球大気に大量の酸素分子が放出された(②)。酸素を利用する細菌(αプロテオバクテリアやシアノバクテリア)と原始真核生物が共生し、ミトコンドリアとクロロプラスト(葉緑体)ができた。その後、地球上ではカンブリア爆発(約5億4000万年前に生物が爆発的に多様化し、現生生物の直接的な祖先が誕生した)、ペルム紀・三畳紀絶滅(約2億5千百万年前に起きた、地球規模の激烈な環境変動により生物が大量絶滅した)、白亜紀・第三紀絶滅(約6600万年前に起きた小惑星衝突を引き金とする環境の変化によって恐竜などが大量絶滅した)などを経て現代に至っている(③)。メラトニンは生物発生時の初期の段階から抗酸化物質として存在していた(④)。生物の進化の過程で、植物界においては、成長や生体防御や概日リズムの制御の機能を担うようになった(⑤)。動物においても、抗酸化作用以外に、免疫・生体防御、概日リズム、睡眠、抗がん作用などの機能を担うようになった。植物や動物におけるメラトニンの作用は、元来は抗酸化による細胞の保護であったが、生物進化の過程でメラトニンを様々な生物機能の制御に利用するようになった(⑥)

【メラトニンはミトコンドリアで産生される】

細菌にメラトニンが存在すること、細菌がメラトニンを合成していることが認められています。細菌のメラトニンは活性酸素を消去することによって、細胞を酸化障害から守る役割を担っています。

ミトコンドリアや葉緑体においてもメラトニンが合成されています。これもミトコンドリアや葉緑体が酸素を利用する過程で発生する活性酸素を消去して、細胞を酸化障害から防ぐためです。メラトニンは非常に強い抗酸化作用を有しています。

動物においても、メラトニンはミトコンドリアで合成されて、ミトコンドリアで発生する活性酸素の消去において重要な働きを担っています。最近は、メラトニンがミトコンドリアで合成されることの重要性が議論されています。以下のような論文があります。

Melatonin as a mitochondria-targeted antioxidant: one of evolution's best ideas.(ミトコンドリアを標的とした抗酸化物質としてのメラトニン:進化の最高のアイデアの1つ。)Cell Mol Life Sci. 2017 Nov;74(21):3863-3881.

【要旨】

メラトニンは古代の抗酸化物質である。バクテリア(細菌)での最初の発達の後、それは進化を通して保持されたので、存在したすべての種において存在する可能性が高い。

生物進化による種の多様化を通じて維持されてきたにもかかわらず、メラトニンの化学構造は決して変化していない。したがって、現在生きている人間に存在するメラトニンは、数十億年にわたって地球上に存在しているシアノバクテリアに存在するものと同一である。

哺乳類の全身循環中のメラトニンは、細胞が酸化ストレスの高い状態にある場合、細胞による取り込みのために、血液から急速に消失する。

メラトニンの細胞内分布の測定は、ミトコンドリア内のメラトニンの濃度が血液内の濃度を大きく上回ることを示している。メラトニンは、おそらくオリゴペプチド輸送体のPEPT1およびPEPT2を介してミトコンドリアに入る。

したがって、メラトニンはミトコンドリアにおける最強の抗酸化剤として機能すると思われる。血液中から取り込まれることに加えて、メラトニンはミトコンドリアでも生成される可能性がある。

進化の過程で、ミトコンドリアはメラトニン形成細菌が祖先の原核生物によって食物として飲み込まれたときに発生した可能性がある。時間がたつにつれて、飲み込まれた細菌はミトコンドリアに進化した。これは、ミトコンドリア起源の細胞内共生説として知られている。

細胞内で共生した後も、ミトコンドリアはメラトニンを合成する能力を保持した。

したがって、メラトニンは血液中からミトコンドリアに取り込まれるだけでなく、ミトコンドリアは、他の多くの機能に加えて、おそらくメラトニンも生成している。メラトニンが高濃度に存在することと、メラトニンの抗酸化物質としての複数の作用は、大量のフリーラジカルにさらされているミトコンドリアに強力な抗酸化保護を提供している。

酸素を使ってエネルギーを産生する好気性細菌は、自身でメラトニンを産生し、活性酸素によるダメージを防いでいるということです。そして、好気性細菌を祖先にもつミトコンドリアは、活性酸素によるダメージを防ぐ目的でメラトニンを産生し、使用しているということです。以下のような論文もあります。

Mitochondria and chloroplasts as the original sites of melatonin synthesis: a hypothesis related to melatonin's primary function and evolution in eukaryotes.(メラトニン合成の最初の部位としてのミトコンドリアと葉緑体:真核生物におけるメラトニンの主な機能と進化に関連した仮説)J Pineal Res. 2013 Mar;54(2):127-38. doi: 10.1111/jpi.12026. Epub 2012 Nov 9.

【要旨】

ミトコンドリアおよび葉緑体は、生物におけるフリーラジカル生成の主な細胞小器官である。このため、これらの細胞小器官はフリーラジカルとそれに伴う酸化ストレスから保護する対策が必要である。

メラトニンは強力なフリーラジカル捕捉剤であり抗酸化剤である。それはミトコンドリアと葉緑体の抗酸化剤としての基準を満たしている。

ミトコンドリアと葉緑体の両方がメラトニンを合成および代謝する能力を有し得ることを示す証拠が明らかになっている。

メラトニン合成の律速酵素であるアリルアルキルアミンN-アセチルトランスフェラーゼ(arylalkylamine N-acetyltransferase :AANAT)の活性がミトコンドリアで確認されており、高レベルのメラトニンがミトコンドリアにおいて見出されている。

進化の観点から、ミトコンドリアの祖先はおそらく紫色の非硫黄細菌、特にRhodospirillum rubrum(プロテオバクテリアの一種)であり、そして葉緑体はおそらくシアノバクテリアの子孫である。

これらの細菌種は宿主の原核生物の内部共生体であり、徐々に細胞小器官、すなわちミトコンドリアおよび葉緑体にそれぞれ形態が変化され、それによって真核細胞を生じた。

特に重要なのは、紫色の非硫黄細菌(R. rubrum)とシアノバクテリアの両方がメラトニンを合成することである。メラトニン合成に必要な酵素活性もこれらの細菌で検出されている。

ミトコンドリアと葉緑体が共生生物の初期段階におけるメラトニン合成の最初の部位であるというのが我々の仮説である。このメラトニン合成能力は、上記の細菌によって宿主真核生物に持ち込まれた。さらに、それらのメラトニン生合成能力は進化の間維持されてきた。

すべての細胞ではないにしても、ほとんどの場合、ミトコンドリアおよび葉緑体はメラトニン生成の主要部位であり続けている可能性がある。

他の細胞内の部位や小器官におけるメラトニン産生は、ミトコンドリアおよび葉緑体に由来している可能性がある。

この仮説に基づいて、なぜ植物が動物よりもメラトニンレベルが高いのかを説明することも可能である。植物では、葉緑体とミトコンドリアの両方がメラトニンを合成する可能性があり、動物細胞はミトコンドリアのみを含む。

ミトコンドリアおよび葉緑体によって産生される高レベルのメラトニンは、酸化ストレスからこれらの重要な細胞小器官を保護し、それらの生理学的機能を維持するために使用される。ミトコンドリアと葉緑体の両方におけるメラトニンの優れた有益な効果が頻繁に報告されている。

最近、ミトコンドリアの働きにおけるメラトニンの有用性が数多く明らかになっています。メラトニンを合成する酵素がミトコンドリアに存在することが確認されているからです。

ミトコンドリア内では酸素呼吸によって活性酸素が発生し、ミトコンドリアに酸化傷害を引き起こします。メラトニンは水溶性と脂溶性の両方の性質を持つので、脂質の多い細胞膜と水分の多い細胞質の両方で活性酸素を消去できます。

さらに、メラトニンが活性酸素を消去して生成した代謝産物がさらに活性酸素を消去できるメラトニン・カスケードという特徴があります。通常の抗酸化剤は1分子が1個の活性酸素を消去するのですが、メラトニンは1分子が10分子の活性酸素を消去できると報告されています。つまり、メラトニンは最強の抗酸化剤と言われています。

【体内では電子の争奪が行われている】

全ての物質は原子からできています。原子というのは物質を構成する最小の単位であり、原子核を中心にその周りを電気的に負(マイナス)に帯電した電子が回っているという形で現されます。

通常、電子は一つの軌道に2個づつ対をなして収容されますが、原子の種類によっては一つの軌道に電子が一個しか存在しないことがあります。このような「不対電子」を持つ原子または分子をフリーラジカル(遊離活性基)と定義しています。

本来、電子は軌道で対をなっている時がエネルギー的に最も安定した状態になります。そのためにフリーラジカルは不安定で、他の分子から電子を取って自分は安定になろうとします。フリーラジカルとは、不対電子をもっているために、非常に反応性の高まっている原子や分子なのです。

活性酸素は「不対電子を持っている酸素由来の分子」で、他の物質から電子を奪って酸化するのです。(図)。

図:不対電子を持っている原子や分子をフリーラジカルという。フリーラジカルは他の物質から電子を奪って安定化するが、電子を奪われた物質(酸化された物質)はフリーラジカルとなってさらに他の物質から電子を奪うようになる。このように体内では電子の争奪が繰り返し行われている。

「酸化」するというのは活性酸素やフリーラジカルが、ある物質の持っている電子を奪い取ることを意味します。「酸化」の本来の定義は「電子を奪うこと」なのです。一方、ある物質が別の物質から電子をもらうことを「還元」といいます。(下図)

図:ある物質が水素(電子)を奪われると「酸化された」という。逆に、水素(電子)を与えられると「還元された」という。体内ではこの電子のやり取りが繰り返し行われている。

細胞が生きていくために必要なエネルギー(=ATP)は、細胞内のミトコンドリアで酸素を還元して水になる反応(電子伝達系)を使って産生しています。この過程では1分子の酸素(O2)に4つの電子(e-)を渡して四電子還元され、さらに水素イオン(H+)と結合して水(H2O)になります。

この反応では必ずしも酸素分子に電子がきっちり4個渡されるとは限りません。酸素分子に不完全に電子が渡され、部分的に還元されたものが発生し、これが活性酸素になります。

例えば、1個の電子が渡された場合はスーパーオキシド(O2-)という活性酸素になります。ふつうの酸素分子は16個の電子を持っていますが、スーパーオキシドは17個の電子をもっており、そのうち1個が不対電子になりフリーラジカルとなるのです。

図:細胞の酸素呼吸によって体内で絶えず発生しているスーパーオキシドと過酸化水素は、鉄イオン(Fe)や銅イオン(Cu)と反応してヒドロキシルラジカルを発生する。ヒドロキシルラジカルは強力な酸化作用を持ち、細胞や組織を酸化して障害を起こし、様々な疾患の発生の原因となる。細胞内にはこれらの活性酸素を消し去る酵素(スーパーオキシドディスムターゼ、カタラーゼ、グルタチオンペルオキシダーゼなど)や抗酸化物質(ビタミンC,ビタミンE,グルタチオン、メラトニンなど)が活性酸素の害から守っている。これらを総合して抗酸化力と言う。

【活性酸素は細胞成分を酸化して老化や病気の原因になる】

フリーラジカルは、他の物質の電子を奪う(酸化する)性質があります。DNAから電子が奪われると誤った遺伝情報が作られ、がん細胞の発生につながります。

DNA以外にも、体の土台をなしている蛋白質や脂肪からも電子を奪い酸化して細胞の機能の障害を引き起こし、ひいては組織や臓器の機能の低下を招いて老化が進行し、様々な疾患を引き起こします。

このように、フリーラジカルが細胞や組織を構成する成分を酸化してダメージを与えることを酸化傷害といいます。

体内での活性酸素の産生量が増えたり体の抗酸化力が低下すれば、体内の細胞や組織の酸化が進むことになります。このように体内を酸化する要因が体の抗酸化力に勝った状態を「酸化ストレス」と言います。酸化ストレスが高い状態というのは、「体の細胞や組織のサビ(=酸化)」を増やす状態であり、このサビが過剰になると、様々な疾患や老化の原因となります。

細胞や組織が酸化ストレスを受けると、細胞内のタンパク質や細胞膜の脂質や細胞核の遺伝子などにダメージが起こり、がんや動脈硬化や認知症など様々な病気の原因となります。

生物は酸素を利用することによって莫大なエネルギーを産生できるようになったのですが、その代償として酸化傷害による細胞の老化やがん化が促進されることになります。

酸化ストレスを軽減することは、がんや動脈硬化などの生活習慣病を始め、様々な老化性疾患の予防や症状の改善に役立つと考えられています(図)。

図:細胞内において、フリーラジカルや活性酸素による酸化負荷から抗酸化酵素や抗酸化物質などによる抗酸化力を差し引いたものが酸化ストレスとなる。酸化ストレスはDNAの変異や細胞増殖活性を高め、免疫力を低下させるので、がんの発生や進展を促進する。細胞や組織の酸化傷害は心臓や腎臓や肝臓など多くの臓器の機能を低下させ、体全体の老化を促進する。

上記のような「活性酸素が老化やがんの原因」という考えを、老化とがんの「フリーラジカル仮説(free radical hypothesis)」や「酸化ストレス仮説(oxidative stress hypothesis)」と呼んでいます。

活性酸素は遺伝子のDNAを傷つけることによってがんの発生の原因となり、細胞膜や細胞内タンパク質などを酸化して機能傷害を引き起こすことによって老化を促進するという考えです。

老化のフリーラジカル仮説(free radical theory of aging)は1956年にDenham Harmanによって提唱され、その後、この「老化やがんが体内で発生した活性酸素によって促進される」と言う考えは、多くの研究者に支持されています。

そして、抗酸化剤の摂取によって体の酸化ストレスを軽減することは、がんや動脈硬化などの生活習慣病を始め、様々な老化性疾患の予防や症状の改善に役立つと考えられています。

体内で発生する活性酸素は、体の構成成分を酸化することによって、老化を促進し、動脈硬化性疾患やがんなど多くの疾患の原因となっています。また、慢性関節リュウマチや潰瘍性大腸炎などの自己免疫疾患や慢性炎症性疾患では、組織の炎症によって産生される活性酸素が疾患の進行や増悪を引き起こしています。したがって、活性酸素の害を取り除くことは、老化関連疾患や慢性炎症性疾患の治療に有効です。

しかし、ヒトでの臨床試験では、抗酸化物質のサプリメント(ビタミンAやCやEなど)を多く摂取しても寿命を延ばすことも発がん率を低下させる結果も得られていません。

抗酸化性サプリメントが動脈硬化や神経変性疾患やがんなどの老化性疾患の発症予防に効果があるはずだという仮説を基に、1970年代以降に多くの臨床試験や疫学研究が実施されていますが、多くの研究はこの仮説を否定する結果になっています。

逆に、ビタミンEなどの抗酸化性サプリメントの過剰摂取は死亡率を高め、したがって寿命を短縮するという大規模疫学研究の結果が複数報告されています。

しかし、メラトニンは、抗老化作用と寿命延長効果が期待できる抗酸化剤と言えます。

【ポリフェノールの抗酸化作用】

野菜や薬草などからがん予防効果のある成分が数多く見つかっており、その代表がポリフェノールです。

ポリフェノール類はがんや循環器疾患など多くの病気を予防する効果が知られていて、その作用メカニズムとして抗酸化作用が第一に挙げられています。

ポリフェノールとは分子内に複数のフェノール性ヒドロキシ基を持つ植物成分の総称です。

フェノール(phenol)とは、芳香族化合物(ベンゼンを代表とする環状不飽和有機化合物の一群)にヒドロキシ基(OH基)を持つ有機化合物です。

フェノール類のうち最も単純なものがフェノール(C6H5OH)で、複数のヒドロキシ基を有する化合物をポリフェノールと呼びます。

ポリフェノールは植物に多く含まれます。多くの野菜や果物に含まれるEllagic acid(エラグ酸)、お茶に含まれるEpigallocatechin gallate(エピガロカテキンガレート)、紅茶に含まれるTheaflavin-3-gallate(テアフラビン-3-ガレート)など、その数は5000種以上に及ぶを言われています。

ほとんどの植物に含まれ、光合成によってできる植物の色素や苦味の成分であり、植物にとって様々な働きを持っています。

図:ポリフェノールはフェノールが多数重合した構造で、多くのヒドロキシ基(OH基)を有する。

ヒドロキシ基(OH基)は水素(H)がフリーラジカルに電子を与えることによって活性酸素やフリーラジカルを消去する抗酸化作用を持つと考えられています。

試験管内で活性酸素やフリーラジカルを発生させるような実験で植物ポリフェノールを添加すると、活性酸素やフリーラジカルを消去し、その細胞傷害作用を軽減することが示されています。

【多数のフリーラジカルを消去するメラトニン・カスケード】

メラトニンは他の抗酸化剤と比べて、いくつかの有用な特徴を持っています。

一つは、酸化ストレスなどのストレスが強くなるとメラトニンの産生が誘導される点です。飢餓によるストレスでもメラトニンの産生が誘導されて、細胞をストレスから守る働きを担っています。植物でも、酸化ストレスや干ばつでメラトニンの産生が増えます。つまり、メラトニンは、様々なストレスで産生が増えて、生物個体を保護する作用があります。

また、他の抗酸化剤が一つの分子が1個のフリーラジカルしか消去できないので、メラトニンは1分子が10個程度のフリーラジカルを消去できる事が報告されています。

これは、活性酸素や一酸化窒素ラジカルや脂質ラジカルなどのフリーラジカルと反応して生成された代謝産物がさらにフリーラジカル消去活性を持つためです。これをメラトニン・カスケードと言います。

図:メラトニンとその代謝産物によるフリーラジカル消去のカスケード反応(cascade reaction)。R・はフリーラジカルでRHは還元された物質を示す。メラトニンとフリーラジカルが反応してできた代謝産物もフリーラジカル消去活性を持つ。したがって、1分子のメラトニンは10分子におよぶフリーラジカルを消去できる。

AMCC: 3-acetamidomethyl-6-methoxycinnolinone

AMNK: N1-acetyl-5-methoxy-3-nitrokynuramine

(参考:Molecules. 2015 Oct 16;20(10):18886-906. )

メラトニンはヒドロキシルラジカルや過酸化水素や一酸化窒素ラジカルなど様々なフリーラジカルを消去する活性を持っています。さらに、抗酸化酵素の発現を亢進する作用もあります。

脳細胞の酸化を防ぐことにより、痴呆やアルツハイマー病やパーキンソン病を予防できるのではないかと期待されています。メラトニンは細胞膜や血液脳関門を容易に通過できるので、脳の神経細胞の酸化障害を防ぐことができるのです。

メラトニンの抗酸化作用は、活性酸素だけでなく、一酸化窒素や過酸化脂質など様々なフリーラジカルを消去できることが特徴です。毒性の強いヒドロキシラジカルはメラトニンによって効率的に消去されます。不飽和脂肪酸の酸化によって生じるペルオキシラジカルを消去する活性はビタミンEよりも高いことが知られています。

メラトニンはフリーラジカルを消去して自身が酸化されても、酸化剤(pro-oxidant)として副作用は起こらないと言われています。

つまり、他の抗酸化剤は、フリーラジカルを消去すると、自身は酸化されて酸化剤(プロオキシダント)となって他の物質を酸化するようになるのですが、メラトニンは酸化されても安定で、他の物質を酸化することはありません。

さらに、グルタチオンペルオキシダーゼ、スーパーオキシドデスムターゼ、カタラーゼなどの細胞内の抗酸化酵素の活性を高める効果も報告されています。

逆に、フリーラジカルを産生する酵素(リポギシゲナーゼ、一酸化窒素合成酵素など)の産生を抑制する効果も報告されています。

このような多方面の抗酸化作用によって、メラトニンは細胞膜の脂質や細胞内の蛋白、核内のDNA、ミトコンドリアにおける、フリーラジカルによるダメージを防ぎ、その結果、これらの細胞成分の酸化によって生じる病気(がん、動脈硬化、神経変性疾患など)を防ぐ効果を発揮します。

つまり、メラトニンは生物最古で最強の抗酸化剤でありフリーラジカル消去剤と言えます。

メラトニンは太古に発生した単細胞生物から現代の哺乳類や高等植物までの全ての生物において、生物をストレスから守る生体物質と言えます。

さて、光合成を行うシアノバクテリアや、酸素を利用する好気性細菌では、活性酸素の産生は日中に多く、夜間は少なくなります。

活性酸素を消去するためにメラトニンは消費されます。したがって、活性酸素の産生の多い日中はメラトニンは消費されて少なくなります。夜間は消費されないので、メラトニンの量は多くなります。

つまり、動物と同じように、細菌レベルでは、メラトニンは昼間少なく、夜間に多いという日内変化を示します。このような概日リズムの存在が、多細胞生物に進化していく過程で、メラトニンを体内時計として利用するようになった可能性が指摘されています。

いずれにしても、メラトニンをサプリメントとして摂取することは抗老化にプラスになると思います。

| « 660)がん遺伝... | 662)メラトニ... » |