今日は、ゴルフ。

途中から、絶好の天気になったが、スコアはふつう。

途中、宇宙戦艦ヤマトの雲を見つけた。

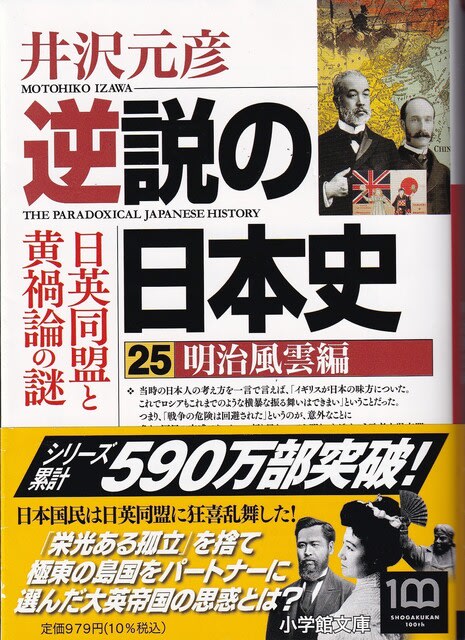

逆説の日本史文庫版も25巻目。

ここまで続いているということは、やや過激な文調の部分もあるが、内容に魅力があると読者が考えているからだろう。

まさに、私がそうだ。

わかっているつもりの日本史、それを、違った切り口で、いろんな蘊蓄も交えながら、バッサバッサ?

今回は、呉座さんという歴史学者を痛烈批判している。

私は、呉座さんの本を読んだことがないので、何とも言えないが、キャリアから見て、井沢さんが嫌う歴史学者の典型的なタイプなのだろう。

歴史を読み解くには、その時代の全体的な空気、宗教、考え方を踏まえないと理解できないことも多いが、歴史学者は、それを、無視、または、軽視しているというのが、井沢氏の持論で、このシリーズ内で、何度も説明されている。

さて、今回は、明治から大正にかけてだが、最初の2章は、日本語や、エンタメ関係がトピックで、ちょっと異例。

長く続いた江戸から、明治になり、世の中が180度変わった中で、日本語が、どう試行錯誤を続けながら、今の日本語に変わって行ったのか、芸能、たとえば、歌舞伎、落語、浄瑠璃、演劇が、どう変わって、どう盛衰したのか。

ほとんど、知らないことばかりで、たいへん面白かったが、ここでは、日露戦争当時の様子を論じた3章について。

この25巻執筆時には、ロシアによるウクライナ侵攻は、予想されていなかったし、文庫版の後書きにも、コロナには、触れられているが、ウクライナ侵攻には、あえて、触れられていない。

ただ、日露戦争突入に至った時のロシアと、今のロシアの共通点が多いのに、本当に驚かされた。

狡猾かつ、暴力的。

これは、井沢氏も感じたことではなかったか。

あえて、書いていないが。

当時は、シベリア鉄道建設の最終段階で、つながったら、ロシアが中国、韓国、日本を併合しようとするのではという恐怖にさらされていた。

現に、満州は、既に支配下にあり、大虐殺も行われていた。

一方、英国もそれを危惧しており、ボーア戦争で、自ら動く余裕もなく、それを日本も巻き込んで牽制するため、日英同盟を結ぶ。

そして、ロシアは、いったん中国から、手を引く約束をしたものの、半年で、約束を反古にし、それ以上の南下を阻止すべく、日本は、戦争に突入していってしまう。

当時、日本政府には、満州をロシアに与えて、韓国を日本にという考えもあったが、ロシアがそれで、止まるはずはないという意見が勝った。

では、日露戦争がなければ、どうなっていたか?

もちろん、わからないのだが、少なくとも陸続きの韓国は、極めて危険な状態になったと思われる。

韓国の利害は、日本と共通していたはずだが、儒教の影響を強く受け続けていた韓国は、日本と協調することなく、日本は、韓国併合するに到り、その恨みは、今も韓国人の共通認識として、刷り込まれている。

もちろん、こんな単純ではないが、弱肉強食だった当時の状況を考えると、合点が行く。

今から見ると何であんな戦争をと思うが、当時は、それがなければ、国が、無くなってしまうという現実的な恐れがあった。

そのために、重税をも課されたが、反対は、少なかったという。

これも、今回の防衛予算の議論を考えると興味深い。

日露戦争では、小村寿太郎らの身を捨てた交渉のおかげで、日本が滅ぶことはなかったが、第二次世界大戦では、そのような傑物も出ず、日本は、焦土と化した。

これらの教訓を受けてきたはずの人類が、また同じことをやっている愚かさ。

人類は、歴史から学ぶことができないのかと、ため息が、出た。

伊沢氏が右と言う人が多いが、私には、普通の正論に見える。

特に、今回のロシアの蛮行を見てからは。