東急世田谷線沿線の御朱印巡りが大変好評でしたので今回は東急目黒線の沿線を回ってみたいと思います。

東急目黒線は1923年に目黒蒲田電鉄が開業した目蒲線をルーツとしています。目蒲線は目黒-田園調布-多摩川園-蒲田の12.9kmの路線で、実業家の渋沢栄一らが理想の住宅都市として開発した田園調布へのアクセス鉄道として計画されたものです。この鉄道部門を取り仕切ったのが後の東急グループ総帥・五島慶太で、彼が別に関与していた東京横浜電鉄(東横線の前身)などと合併し東京急行電鉄(東急)の路線となりました。ちなみに五島を招いたのは阪急の小林一三であり、五島は山手線の西側で阪急を模範にした沿線開発を展開してゆくことになります。

東横線のターミナルである渋谷は東急グループが総力を挙げて開発し都内有数の繁華街となりましたが、目蒲線のターミナルである目黒は取り残された感が強く、目蒲線自身も4両編成の各駅停車しかない格落ち路線でした。

ところが東京メトロ南北線・都営三田線との直通運転により東横線のバイパスとして赤坂や大手町に直結するため目蒲線が活用されることになり、目黒-多摩川園は6両編成の急行が走ることができるように改良されました。この工事が完成した2000年に目黒-多摩川(多摩川園から改名)間の7.3kmが「目黒線」に、改良区間外の多摩川-蒲田間は「東急多摩川線」として分離され現在に至っています。

今回はこの目黒線沿線を回ってみたいと思います。いつものルールで徒歩圏(駅から数分)の寺社に絞り回ってみます。

その前日にこの秋で閉場される築地市場へ行ってきました。場外市場は今後もお茶を買ったりで用事が残りますが、閉場までの間に場内に行くことはないでしょうから最後の機会となります。「たけだ」も「豊ちゃん」もなくなり、食堂棟の最後は「中栄」のカレーにしました。中栄は豊洲に移転することが決まっています。

未訪問の波除神社へお参りに行きました。

築地は名の通り海に堤防を作って埋め立てた土地で、江戸時代に造営工事が行われましたが、その工事が荒波で難航していたところ海面を漂うご神体が見つかり、1659年にこの地に祠を作り祀ったところ荒波が収まり無事造営できたとの由来があるそうです。茅の輪くぐりがあります。6月末に半年分の穢れを祓い、後半もよい日々になるよう祈願するもので、くぐってお参りしてきました。

波除神社は築地市場の移転後も残る見通しです。

それでは目黒に向かいましょう。JR目黒駅からですと五反田方にある連絡口の利用が便利です。

目黒線は目黒区を走っていると思いきや目黒区にあるのは洗足駅だけで、あとは品川区と世田谷区になります。世田谷線の際に触れましたが世田谷区役所など世田谷の中心は世田谷線沿線にあり、目黒線の沿線は世田谷の中心から南~南西に外れています。逆に言えば中心から外れ開発余地があったため渋沢らが目を付けたのだと言えます。そういった経緯から特に世田谷区内の目黒線沿線には御朱印を頂けるような大きな神社やお寺が非常に少なく、品川区内が中心となります。

目黒駅の次は不動前駅。「目黒」の由来となった目黒不動尊の最寄り駅です。不動尊に行く前に駅の南側から。南側には数年前まで美味しいと評判のケーキ屋さんがありましたが突然閉店してしまいました。いつもお客がいて流行っていただけに残念です。

駅から3分ほどの場所に桐ヶ谷氷川神社があります。目印はこの看板ですが、手前の駐車場の看板の方が目立っていますね。

創建年は不明ですが元禄時代には既にあったようです。1908年に桐ヶ谷にあった他の神社と合祀されて現在の形となり、1938年に造営された社殿が残っています。

近辺は元々桐ヶ谷村でしたが都市化の中で桐ヶ谷は地名としては使われなくなり神社の所在地も品川区西五反田です。桐ヶ谷斎場にその名が残る程度となっています。

ご一家で神社を守られており、掃除中の宮司さんに声を掛けると娘さんを呼んで御朱印を頂くことができました。茅の輪も含め境内は手入れが行き届いていました。

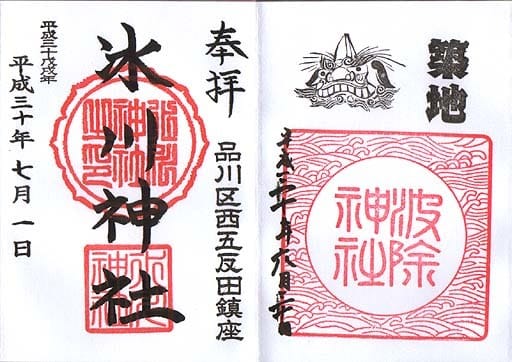

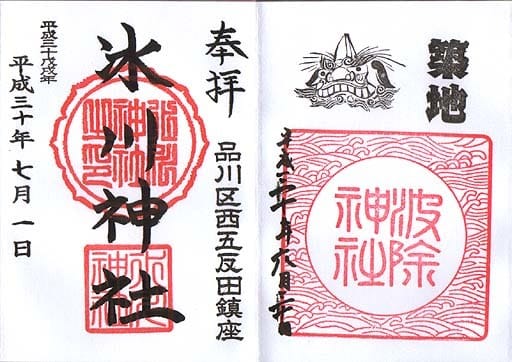

築地の波除神社と桐ヶ谷氷川神社の御朱印です。

線路をくぐって不動前駅の北側に行きましょう。駅の北側の商店街も品川区西五反田になります。どこが区界か分からないですが不動尊は目黒区になります。

目黒不動尊は正式には瀧泉寺といい、天台宗のお寺になります。808年に慈覚大師円仁が開山したとされ1634年に徳川家光が復興させています。目黒不動は富くじが認められたため庶民の行楽地として大いに賑わったそうです。

瀧泉寺の名前の通り境内には滝があります。山手線の西側は目黒不動や西郷山のように丘になっているところと目黒川や桐ヶ谷のように谷になっているところが入り組んだ複雑な地形です。

本堂は丘の上ですが御朱印は大門近くにある阿弥陀堂で頂くことになります。日が高くなり暑くなってきました。

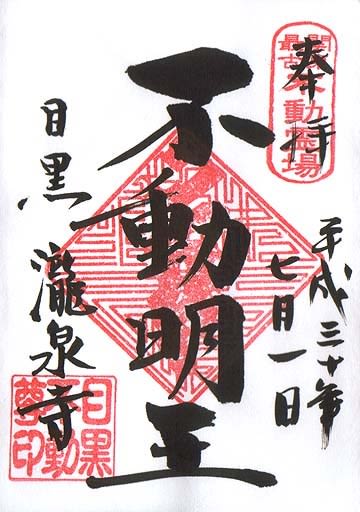

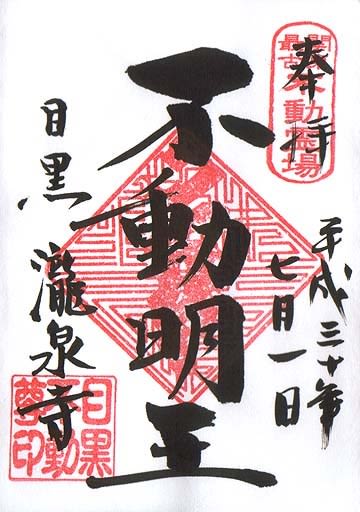

目黒不動の御朱印です。

続きます。

東急目黒線は1923年に目黒蒲田電鉄が開業した目蒲線をルーツとしています。目蒲線は目黒-田園調布-多摩川園-蒲田の12.9kmの路線で、実業家の渋沢栄一らが理想の住宅都市として開発した田園調布へのアクセス鉄道として計画されたものです。この鉄道部門を取り仕切ったのが後の東急グループ総帥・五島慶太で、彼が別に関与していた東京横浜電鉄(東横線の前身)などと合併し東京急行電鉄(東急)の路線となりました。ちなみに五島を招いたのは阪急の小林一三であり、五島は山手線の西側で阪急を模範にした沿線開発を展開してゆくことになります。

東横線のターミナルである渋谷は東急グループが総力を挙げて開発し都内有数の繁華街となりましたが、目蒲線のターミナルである目黒は取り残された感が強く、目蒲線自身も4両編成の各駅停車しかない格落ち路線でした。

ところが東京メトロ南北線・都営三田線との直通運転により東横線のバイパスとして赤坂や大手町に直結するため目蒲線が活用されることになり、目黒-多摩川園は6両編成の急行が走ることができるように改良されました。この工事が完成した2000年に目黒-多摩川(多摩川園から改名)間の7.3kmが「目黒線」に、改良区間外の多摩川-蒲田間は「東急多摩川線」として分離され現在に至っています。

今回はこの目黒線沿線を回ってみたいと思います。いつものルールで徒歩圏(駅から数分)の寺社に絞り回ってみます。

その前日にこの秋で閉場される築地市場へ行ってきました。場外市場は今後もお茶を買ったりで用事が残りますが、閉場までの間に場内に行くことはないでしょうから最後の機会となります。「たけだ」も「豊ちゃん」もなくなり、食堂棟の最後は「中栄」のカレーにしました。中栄は豊洲に移転することが決まっています。

未訪問の波除神社へお参りに行きました。

築地は名の通り海に堤防を作って埋め立てた土地で、江戸時代に造営工事が行われましたが、その工事が荒波で難航していたところ海面を漂うご神体が見つかり、1659年にこの地に祠を作り祀ったところ荒波が収まり無事造営できたとの由来があるそうです。茅の輪くぐりがあります。6月末に半年分の穢れを祓い、後半もよい日々になるよう祈願するもので、くぐってお参りしてきました。

波除神社は築地市場の移転後も残る見通しです。

それでは目黒に向かいましょう。JR目黒駅からですと五反田方にある連絡口の利用が便利です。

目黒線は目黒区を走っていると思いきや目黒区にあるのは洗足駅だけで、あとは品川区と世田谷区になります。世田谷線の際に触れましたが世田谷区役所など世田谷の中心は世田谷線沿線にあり、目黒線の沿線は世田谷の中心から南~南西に外れています。逆に言えば中心から外れ開発余地があったため渋沢らが目を付けたのだと言えます。そういった経緯から特に世田谷区内の目黒線沿線には御朱印を頂けるような大きな神社やお寺が非常に少なく、品川区内が中心となります。

目黒駅の次は不動前駅。「目黒」の由来となった目黒不動尊の最寄り駅です。不動尊に行く前に駅の南側から。南側には数年前まで美味しいと評判のケーキ屋さんがありましたが突然閉店してしまいました。いつもお客がいて流行っていただけに残念です。

駅から3分ほどの場所に桐ヶ谷氷川神社があります。目印はこの看板ですが、手前の駐車場の看板の方が目立っていますね。

創建年は不明ですが元禄時代には既にあったようです。1908年に桐ヶ谷にあった他の神社と合祀されて現在の形となり、1938年に造営された社殿が残っています。

近辺は元々桐ヶ谷村でしたが都市化の中で桐ヶ谷は地名としては使われなくなり神社の所在地も品川区西五反田です。桐ヶ谷斎場にその名が残る程度となっています。

ご一家で神社を守られており、掃除中の宮司さんに声を掛けると娘さんを呼んで御朱印を頂くことができました。茅の輪も含め境内は手入れが行き届いていました。

築地の波除神社と桐ヶ谷氷川神社の御朱印です。

線路をくぐって不動前駅の北側に行きましょう。駅の北側の商店街も品川区西五反田になります。どこが区界か分からないですが不動尊は目黒区になります。

目黒不動尊は正式には瀧泉寺といい、天台宗のお寺になります。808年に慈覚大師円仁が開山したとされ1634年に徳川家光が復興させています。目黒不動は富くじが認められたため庶民の行楽地として大いに賑わったそうです。

瀧泉寺の名前の通り境内には滝があります。山手線の西側は目黒不動や西郷山のように丘になっているところと目黒川や桐ヶ谷のように谷になっているところが入り組んだ複雑な地形です。

本堂は丘の上ですが御朱印は大門近くにある阿弥陀堂で頂くことになります。日が高くなり暑くなってきました。

目黒不動の御朱印です。

続きます。