これまでたびたびオーディオ装置の入れ替えをやってきたが、その都度、テスト盤がクルクル変わっていてなかなか一定していない。

装置の変更によって音質がどう変わったか、その良し悪しを判断する最初の関門であり大きく印象を左右するテスト盤なのであだやおろそかに出来ないところ。

ジャンルを問わず全方位的に標準となるテスト盤を持っていれば便利なことこの上ない。

それに我が家のみならず、他家にお伺いしたとき、そのテスト盤を聴かせてもらえればたちどころに音の傾向が分かるというのもたいへん助かる。

「一体、よそ様はどうされているんだろうか」と興味を抱いて、先日オーディオ仲間のMさんにストレートに訊いてみた。

「オーディオ装置をいじったときの最初のテスト盤には何を択んでます?」。

「そうだねえ、まず日頃聴きなれた曲を択ぶね。最初に音域の広いピアノが先に来て、次が高域の特性を顕わにするヴァイオリンといったところかなあ。オーケストラは楽器の数が多すぎて適当じゃないねえ」

「ピアノといってもピアニストによって全然違うけど、内田光子さんのは録音があまりに良すぎて(フィリップス・レーベル)変化がいまいちよくわからないね。先日CDのピックアップを取り替えた後に試聴してみた結果、一番顕著に変わったのはケンプの弾くバッハ名演集(イギリス組曲ほか)だったね。」

結局、試聴盤の条件としては日頃聴きなれている好みの曲目、それもあまり録音が良すぎても悪すぎても適当でない、程よい年代の録音といった言い方をされていた。

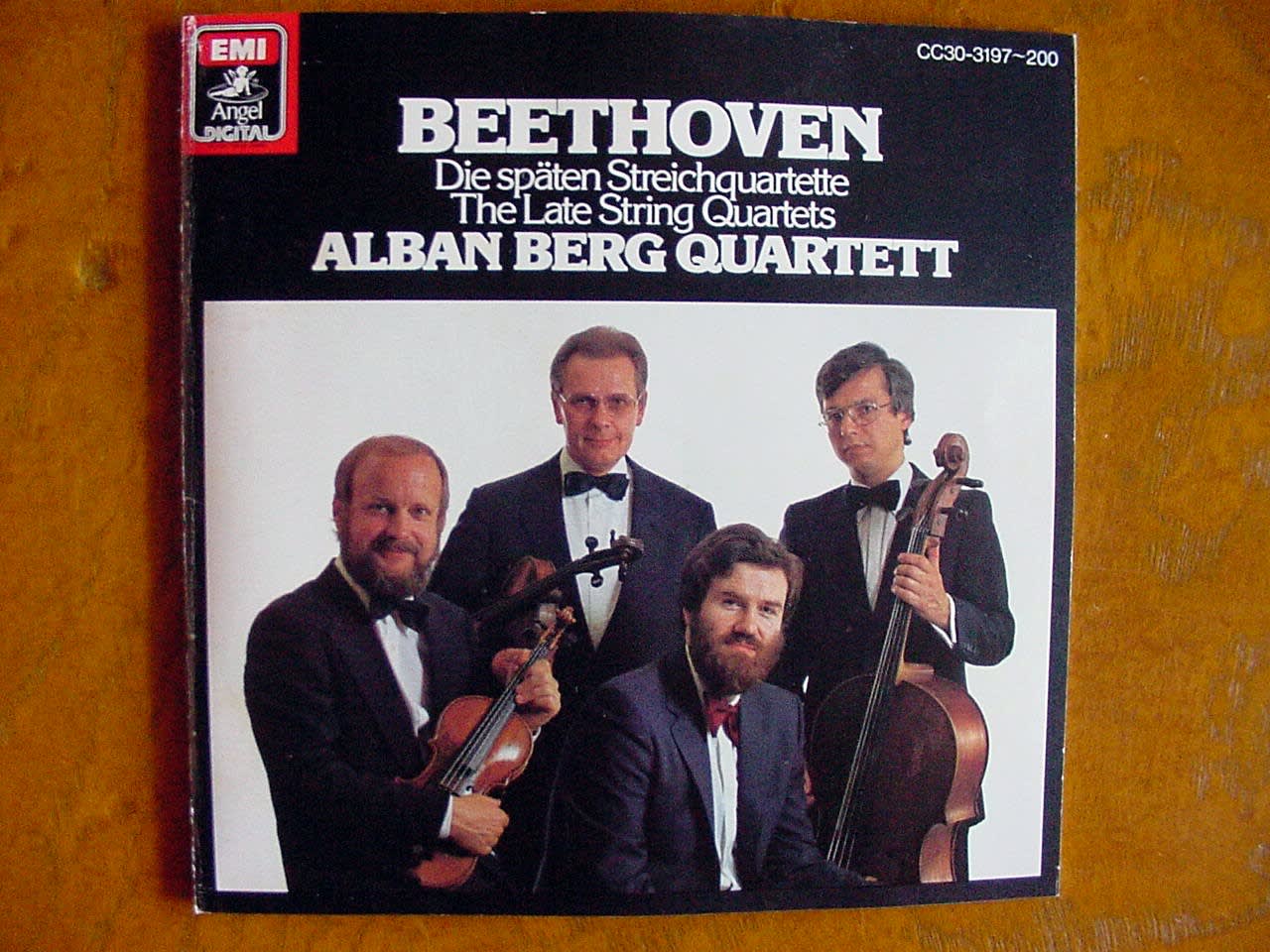

自分の場合、最近になってもっぱら利用しているのはベートーヴェンの後期弦楽四重奏曲集。演奏はアルバン・ベルク・カルテット。

ヒラリー・ハーンのヴァイオリン独奏(「プレイズ・バッハ」)もいいけれど、録音が良すぎるし低域がほとんど含まれていないのが難点。

それに比べてチェロ、ヴィオラ、第一ヴァイオリン、第二ヴァイオリンによる弦楽合奏は高域はもちろん、低域も気持ちよく伸びていて全体のハモり具合がよく分かるし、演奏位置も明解なので最適~。

この演奏がキンキン鳴って聴きづらいようだと、まずその再生装置はアウト。こもりすぎて一体的に聴こえるのもダメ。(ただし、もちろんクラシックに限る話)

次に、テスト盤という範疇を突き抜けて「音楽としてもっと聴き続けたい」という気にさせられるかどうかも重要なポイント。

当然、曲目自体にも深い内容が求められるのはいうまでもない。

その点ではベートーヴェン(1770~1827)が死を迎える2年前の1825年から26年にかけて作曲されたこれら後期弦楽四重奏曲〔5曲)については内容の深さにおいて他の追随を許さない。

「巨匠への畏敬の念とともに正座して聴かねばならない」

「あまりの完成度の高さに手も足も出ず、以降の音楽家たちに作曲する意欲を失わせた」など数々の通説に彩られている名曲群。

ベートーヴェンにとってこの時期はソナタ形式との格闘も既に遠い過去のものとなり、既成概念や因習というものからも解き放たれて、その精神を思うがままに飛翔させることのできる至高の境地に達していた。

いきなりだが芸術家にも二種類あって比較的早い時期に才能が枯渇するタイプと、年齢とともに益々成長を遂げていくタイプとがあるように思う。

前者ではフィンランドの作曲家シベリウスが30代半ばを境に光を失っていったし、日本では映画監督の黒澤明が「七人の侍」を頂点として、以降、それを越える作品が見当たらない。

一方、後者ではベートーヴェンがまさしくそうだし、浮世絵の葛飾北斎も該当する。彼らはいわば「努力できる才能」を最後まで持ち合わせていたとも言えるだろう。

ただし、3歳の頃から35歳まで休むことなく才能が走り続けたモーツァルト(1756~1791)はまったく別格の存在。

ところでこの後期弦楽四重奏曲の一群の中でも最近よく聴くのが第12番「作品127」。

第一楽章冒頭の合奏と、第二楽章のジワ~っと心に染み入ってくるような和音を聴くと思わずベートーヴェンの深い精神世界に引き込まれてしまう。

この曲目で真空管アンプ(WE300B:モノ×2)の初段管(12AT7=ECC81)の銘柄「シーメンス」「ムラード」「フィリップス」を取り替えての三者の比較試聴をしたところ、見事にそれぞれの特徴を色分けして聴かせてくれた。

ようやく巡り会ったと思わせる「テスト盤」である。