つい先日、メル友さんから「ブログのお休みが長いですね!」という問い合わせがありました。

「え~っ、とっくの昔に他のブログ・サ~ビスに移行しましたよ~」と返答したことでした。

「アクセスする方法が分かりません」とのことでしたので次のように回答しました。

これまでは「グーブログ」に所属していましたが、そのサービス終了に伴い5月6日から「はてなブログ」に移行しました。

「はてなブログ 音楽&オーディオの小部屋」でググってみてください。

もし、ご同様の方がいらっしゃいましたら上記の方法を試してみてくださいませ。

ブログのネタに困っていた時に「ウマさん」(南スコットランド)から待望のお便りが届きました。

「遅咲きの人」

日本からゲストがやって来た。

この婆さん、80歳ぐらいかな?

一見、穏やかそうに見えるけど眼光は鋭い。彼女は、手相、顔相を見る権威だと聞いている。

で、僕も診てもらった…

電灯の光より自然光が良いとのことで、昼間、窓辺で、かなりの時間、熱心に僕の両手を熟視し、顔相もじっくり診てくださった。

その結論…

「ウマさん、あなたは遅咲きの人です。昔から何かやりたい事はありましたか? 或いは、何かやってみたいと思うことはありますか? もし何かやりたいことがあるのなら、決して遅くはないですよ。ぜひ、チャレンジしてみてください」

僕って遅咲き?…そんなこと今までまったく考えたことはなかった。で、ちょっと沈思黙考…だけど、すぐ、アッ!と思った。

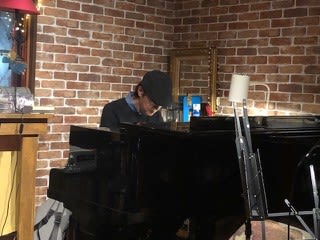

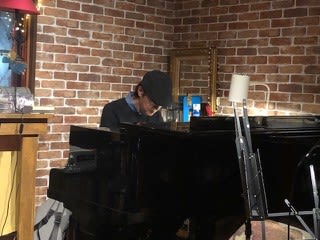

そうや! 僕の夢見た職業ってジャズピアニストやないか! そうや!ジャズピアニストや!

画家の堀文子さんは、77歳でアマゾンに行き、82歳でヒマラヤに登った。高校同期の森島くんなど、70歳でヴァイオリンを始め、75歳で武蔵野市民交響楽団のメンバーになった。凄いよね。

そうそう、静岡県富士宮市に住む、僕が敬愛する今(こん)さんも熱心にジャズヴォーカルを習ってらっしゃる。やりたい事をやるのに年齢は関係ないんや! 年齢のことなんか、あっちゃ行けーッ!なのね。ええ歳こいて…なんて禁句や!

日本を代表するビッグバンド「原信夫とシャープス&フラッツ」で長年活躍した名ピアニスト、藤井貞泰さんが言ってた…

「ジャズは聴くより演るほうが楽しいですよ」

そうか! よっしゃ! やろう! ジャズピアノの基礎からやろう。猛練習しまっせぇ。もう、ルンルン気分や。

ほんでなー、そうやなあ? 7年後にデヴューすることにする。ルンルンでっせぇ〜。

デヴューの晴れ舞台は、あの有名なモントルー・ジャズフェスティバルにしよう。

僕のステージネームは、もう決めてあるよ…

「レディース アンド ジェントルメ〜ン!…

グレイト・ジャズ・ピアニスト フロム ジャパーン!

ミスター…ウマ〜…ウマー・ルンルン・トンマー!」

ワーッ!ワーッ!ワーッ! (拍手拍手拍手!)

藤井貞泰さんもきっと喜んでくれる(んとちゃうか?)。

藤井貞泰さん80歳! …指を使う人は歳をとらないね。

ハイ、ありがとうございました。

昔のブログ記事をふと思いだしました。功成り名を遂げた実業界の仲良し3人組が旧交を温めたときに残りの人生に対して3つの誓いをしたそうです。

「奥さんを大切にする」「健康に気を付ける」「夢を持ち続ける」

このうち、「遅咲き」は「夢を持ち続ける」に通じるところがありますね。

で、おいらの夢って何だろう・・、明かすと実現しそうにないのでそっと胸にしまっておこう。どうせ、「音楽&オーディオ」か「ブログ」がらみで大したことないです(笑)。

最後に「チャットGPT」さんのお出ましです。

質問:人間は早咲きタイプと遅咲きタイプがあると思います。どちらがいいと思いますか?

「遅咲きの人」

日本からゲストがやって来た。

この婆さん、80歳ぐらいかな?

一見、穏やかそうに見えるけど眼光は鋭い。彼女は、手相、顔相を見る権威だと聞いている。

で、僕も診てもらった…

電灯の光より自然光が良いとのことで、昼間、窓辺で、かなりの時間、熱心に僕の両手を熟視し、顔相もじっくり診てくださった。

その結論…

「ウマさん、あなたは遅咲きの人です。昔から何かやりたい事はありましたか? 或いは、何かやってみたいと思うことはありますか? もし何かやりたいことがあるのなら、決して遅くはないですよ。ぜひ、チャレンジしてみてください」

僕って遅咲き?…そんなこと今までまったく考えたことはなかった。で、ちょっと沈思黙考…だけど、すぐ、アッ!と思った。

そうや! 僕の夢見た職業ってジャズピアニストやないか! そうや!ジャズピアニストや!

画家の堀文子さんは、77歳でアマゾンに行き、82歳でヒマラヤに登った。高校同期の森島くんなど、70歳でヴァイオリンを始め、75歳で武蔵野市民交響楽団のメンバーになった。凄いよね。

そうそう、静岡県富士宮市に住む、僕が敬愛する今(こん)さんも熱心にジャズヴォーカルを習ってらっしゃる。やりたい事をやるのに年齢は関係ないんや! 年齢のことなんか、あっちゃ行けーッ!なのね。ええ歳こいて…なんて禁句や!

日本を代表するビッグバンド「原信夫とシャープス&フラッツ」で長年活躍した名ピアニスト、藤井貞泰さんが言ってた…

「ジャズは聴くより演るほうが楽しいですよ」

そうか! よっしゃ! やろう! ジャズピアノの基礎からやろう。猛練習しまっせぇ。もう、ルンルン気分や。

ほんでなー、そうやなあ? 7年後にデヴューすることにする。ルンルンでっせぇ〜。

デヴューの晴れ舞台は、あの有名なモントルー・ジャズフェスティバルにしよう。

僕のステージネームは、もう決めてあるよ…

「レディース アンド ジェントルメ〜ン!…

グレイト・ジャズ・ピアニスト フロム ジャパーン!

ミスター…ウマ〜…ウマー・ルンルン・トンマー!」

ワーッ!ワーッ!ワーッ! (拍手拍手拍手!)

藤井貞泰さんもきっと喜んでくれる(んとちゃうか?)。

藤井貞泰さん80歳! …指を使う人は歳をとらないね。

ハイ、ありがとうございました。

昔のブログ記事をふと思いだしました。功成り名を遂げた実業界の仲良し3人組が旧交を温めたときに残りの人生に対して3つの誓いをしたそうです。

「奥さんを大切にする」「健康に気を付ける」「夢を持ち続ける」

このうち、「遅咲き」は「夢を持ち続ける」に通じるところがありますね。

で、おいらの夢って何だろう・・、明かすと実現しそうにないのでそっと胸にしまっておこう。どうせ、「音楽&オーディオ」か「ブログ」がらみで大したことないです(笑)。

最後に「チャットGPT」さんのお出ましです。

質問:人間は早咲きタイプと遅咲きタイプがあると思います。どちらがいいと思いますか?