「遅咲きの人」

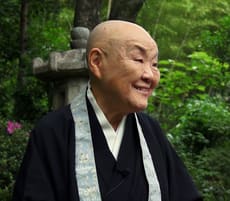

日本からゲストがやって来た。

この婆さん、80歳ぐらいかな?

一見、穏やかそうに見えるけど眼光は鋭い。彼女は、手相、顔相を見る権威だと聞いている。

で、僕も診てもらった…

電灯の光より自然光が良いとのことで、昼間、窓辺で、かなりの時間、熱心に僕の両手を熟視し、顔相もじっくり診てくださった。

その結論…

「ウマさん、あなたは遅咲きの人です。昔から何かやりたい事はありましたか? 或いは、何かやってみたいと思うことはありますか? もし何かやりたいことがあるのなら、決して遅くはないですよ。ぜひ、チャレンジしてみてください」

僕って遅咲き?…そんなこと今までまったく考えたことはなかった。で、ちょっと沈思黙考…だけど、すぐ、アッ!と思った。

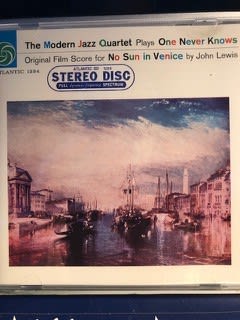

そうや! 僕の夢見た職業ってジャズピアニストやないか! そうや!ジャズピアニストや!

画家の堀文子さんは、77歳でアマゾンに行き、82歳でヒマラヤに登った。高校同期の森島くんなど、70歳でヴァイオリンを始め、75歳で武蔵野市民交響楽団のメンバーになった。凄いよね。

そうそう、静岡県富士宮市に住む、僕が敬愛する今(こん)さんも熱心にジャズヴォーカルを習ってらっしゃる。やりたい事をやるのに年齢は関係ないんや! 年齢のことなんか、あっちゃ行けーッ!なのね。ええ歳こいて…なんて禁句や!

日本を代表するビッグバンド「原信夫とシャープス&フラッツ」で長年活躍した名ピアニスト、藤井貞泰さんが言ってた…

「ジャズは聴くより演るほうが楽しいですよ」

そうか! よっしゃ! やろう! ジャズピアノの基礎からやろう。猛練習しまっせぇ。もう、ルンルン気分や。

ほんでなー、そうやなあ? 7年後にデヴューすることにする。ルンルンでっせぇ〜。

デヴューの晴れ舞台は、あの有名なモントルー・ジャズフェスティバルにしよう。

僕のステージネームは、もう決めてあるよ…

「レディース アンド ジェントルメ〜ン!…

グレイト・ジャズ・ピアニスト フロム ジャパーン!

ミスター…ウマ〜…ウマー・ルンルン・トンマー!」

ワーッ!ワーッ!ワーッ! (拍手拍手拍手!)

藤井貞泰さんもきっと喜んでくれる(んとちゃうか?)。

藤井貞泰さん80歳! …指を使う人は歳をとらないね。

ハイ、ありがとうございました。

昔のブログ記事をふと思いだしました。功成り名を遂げた実業界の仲良し3人組が旧交を温めたときに残りの人生に対して3つの誓いをしたそうです。

「奥さんを大切にする」「健康に気を付ける」「夢を持ち続ける」

このうち、「遅咲き」は「夢を持ち続ける」に通じるところがありますね。

で、おいらの夢って何だろう・・、明かすと実現しそうにないのでそっと胸にしまっておこう。どうせ、「音楽&オーディオ」か「ブログ」がらみで大したことないです(笑)。

最後に「チャットGPT」さんのお出ましです。

質問:人間は早咲きタイプと遅咲きタイプがあると思います。どちらがいいと思いますか?

ChatGPT:

とても良い問いですね。「早咲きタイプ」と「遅咲きタイプ」、どちらが「良い」と一概には言えませんが、それぞれに強みとリスクがあります。

早咲きタイプのメリット・デメリット

メリット

-

若いうちに成果を出すことで、自信や社会的な信用を早く得られる

-

挑戦する時間やリソースが多く残っている

-

成功体験を土台に、さらに成長できる

デメリット

-

早く成功した分、プレッシャーや期待も早く・重くのしかかる

-

成功が早すぎて、その後の成長が鈍化する(燃え尽きや迷い)

-

周囲とのギャップや孤独を感じることも

遅咲きタイプのメリット・デメリット

メリット

-

時間をかけて自分を深く理解し、地に足のついた成功がしやすい

-

挫折や経験が多いため、視野が広く、柔軟な対応ができる

-

成熟したタイミングでの成功は、周囲に深いインパクトを与えることが多い

デメリット

-

成功までに時間がかかることで、自己肯定感を保ちにくいことがある

-

周囲と比較して焦りや不安を抱えやすい

-

チャンスが少ない、あるいは遅すぎると体力・気力が続かない可能性も

結論

どちらが「良い」というよりは、「自分に合ったタイミングで咲くことが大事」と言えるでしょう。成功の時期に「早い・遅い」はありますが、価値がある・ないという話ではありません。

咲くタイミングは、自分自身の準備や環境の巡り合わせに左右される部分も大きいので、他人と比べるより、「自分にしか咲けない花をどう咲かせるか」を大切にしたいですね。

あなた自身はどちらのタイプだと感じますか?

あなた:

ChatGPT:

遅咲きタイプだと感じているんですね。それは決して悪いことではなく、むしろ深みや芯のある魅力を持っている可能性が高いと思います。

遅咲きの人は、

-

時間をかけて経験を積んでいるので、本物の実力や信念を持ちやすい

-

成功したときの説得力や影響力がとても強い

-

「なぜ自分はこれをやるのか」という軸がブレにくい

という特長があります。歴史上の偉人やアーティストでも、40代、50代、あるいはそれ以降に花開いた人は数多くいます。

大切なのは、まだ咲いていない自分を「未完成」と見なさず、「育っている途中」と捉えることです。時間がかかっている分、根はしっかり張っていますから、咲いたときの強さは早咲き以上かもしれません。

以上、励ましていただきありがとうございました。

「音楽&オーディオ」や「ブログ」もすべて「成長途上」と思うことにしましょう(笑)。

クリックをお願いね →