つい先日、メル友さんから「ブログのお休みが長いですね!」という問い合わせがありました。

「え~っ、とっくの昔に他のブログ・サ~ビスに移行しましたよ~」と返答したことでした。

「アクセスする方法が分かりません」とのことでしたので次のように回答しました。

これまでは「グーブログ」に所属していましたが、そのサービス終了に伴い5月6日から「はてなブログ」に移行しました。

「はてなブログ 音楽&オーディオの小部屋」でググってみてください。

もし、ご同様の方がいらっしゃいましたら上記の方法を試してみてくださいませ。

1か月で2~3回のペースでメールをいただいていますが、なにしろほとんどの方は1回だけで終わりですからとてもありがたい存在です(笑)。

そのKさんから、このほど便りをいただきました。(抜粋)

「オーディオテクネの正しい音の8か条の提言ですが思い出しましたよ。

記憶では実際にお店で伺ったような気がします(書いたもの頂いたかな?)

とても気さくな印象で、その時は「まったくその通り」と同意しました。

その中で「楽器の位置が明確に」と「小音量でも音が痩せない」・・、これ難しいと感じてます。

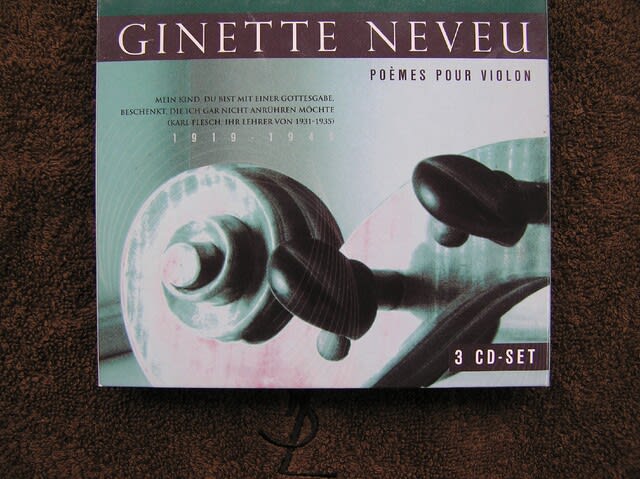

ところで、以前話に出ていたジネット・ヌヴーのCDはまだお持ちですか?」

はい、ヌヴーのCD盤まだ持ってますよ~。3枚組の全集で「ベートーヴェン」「ブラームス」のヴァイリン協奏曲、そして「リヒャルト・シュトラウス」のヴァイオリン・ソナタが収録されています。

「ジネット・ヌヴー」?

ジネット・ヌヴー(Ginette Neveu, 1919年8月11日 - 1949年10月28日) は、フランスの伝説的なヴァイオリニストです。非常に短い生涯でしたが、その強烈な個性と情熱的な演奏で、20世紀前半のクラシック音楽界に大きな足跡を残しました。

簡単な経歴

-

出身: フランス・パリ

-

幼少期: 5歳からヴァイオリンを始め、すぐに天才ぶりを発揮しました。8歳でデビューコンサートを開き、その後ヨーロッパ各地で演奏を重ねました。

-

師事した先生: カール・フレッシュ(Carl Flesch)やジョルジュ・エネスコ(George Enescu)といった名教師に師事しました。

-

大きな転機: 1935年、16歳のとき、ワルシャワで開かれた「ヴィエニャフスキ国際ヴァイオリンコンクール」で優勝。審査員にはカール・フレッシュ、パブロ・カザルス、ヤッシャ・ハイフェッツらがいて、若きダヴィッド・オイストラフもこの時出場していました。

-

戦争と演奏活動: 第二次世界大戦中はヨーロッパ大陸での演奏機会が限られましたが、戦後は国際的に活動を広げ、カーネギーホールなどでも演奏しました。

特徴

ジネット・ヌヴーの演奏は、圧倒的な情熱とエモーション、深い精神性が特徴です。彼女の演奏するシベリウスやブラームス、チャイコフスキーのヴァイオリン協奏曲などは、今でも名盤とされています。

とりわけ彼女の**シベリウス「ヴァイオリン協奏曲」**の録音は、いまも熱烈なファンが多く、「魂を削るような」表現力が高く評価されています。

悲劇的な最期

1949年10月、ジネット・ヌヴーはアメリカ公演からパリへ向かう飛行機(エールフランス1611便)に搭乗しましたが、アゾレス諸島付近で飛行機事故に遭い、わずか30歳で命を落としました。彼女の兄であり、伴奏者でもあったジャン・ヌヴー(ピアニスト)も同じ事故で亡くなっています。

主な録音

-

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲

-

ブラームス:ヴァイオリン協奏曲

-

サン=サーンス:序奏とロンド・カプリチオーソ

-

フランク:ヴァイオリン・ソナタ などがあります。

圧倒的な情熱と力強い演奏は、とても「うら若き女性」とは思えません。ヌヴー以降のヴァイオリニストとは明らかに一線を画しています。

そこで、コピーして差し上げたいのは山々ですが、たしか法律違反・・?

「チャットGPT」さんの出番です。

質問:友人にCDをコピーして渡すのは違法ですか、またCDを貸すのはどうなんでしょう?。

ChatGPT: