Forbes JAPAN 2020/01/22 20:00

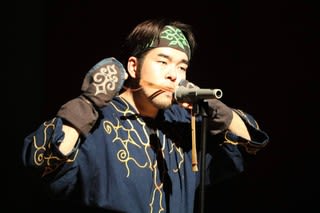

アイヌの楽器「ムックリ」を演奏する結城陸さん

アイヌの楽器「ムックリ」を演奏する結城陸さん

これまで滅びゆく民族とされ、文化の保存ばかりに重点が置かれる傾向にあったアイヌ文化。しかし若い世代が、現代の多様な文化を取り入れながら、これからのアイヌ文化を模索していることは、あまり知られていないかもしれない。

結城陸さんは、2000年札幌市生まれの20歳。両親の影響で、幼いころからアイヌ文化に親しむ生活を送ってきた。現在、札幌大学に在籍し、学内のウレシパクラブ*でアイヌ文化に関する勉強を続けている(*ウレシパクラブの「シ」は、アイヌ語では小文字表記となる)。

一方で、アイヌアートプロジェクトのメンバーとして、アイヌの伝統的な音楽と、現代の音楽や他の民族音楽との融合を図りながら、これからのアイヌ音楽を模索する音楽活動も行っている。そんな結城さんに、アイヌ文化の現在と未来について聞いた。

──幼いころからアイヌ文化に親しんだ生活だったと思うのですが、自身がアイヌであるという自覚はいつごろからありましたか?

自分が生まれた2000年は、父が仲間とアイヌアートプロジェクトを結成した年でした。そのため、物心ついた時にはステージに上がって、見様見真似で踊っていました。そのころは「アイヌ」としての自覚はありませんでしたが、見せる側と見る側の違いは感じていました。

小学校に行くようになってからも、平日にライブがある時は学校を休んでいたので、「友達と違う」という感じは持っていました。そうしたなかで、徐々に自分が「アイヌ」であると意識するようになりました。

──現在のように積極的にアイヌ文化にかかわるようになったきっかけはありますか?

中学1年生の時、台湾の先住民の方々と交流する機会があったのですが、先住民の言語だけで番組が制作されている現地のテレビ番組に衝撃を受けました。ほかにも、先住民の文化が尊重されている状況に、日本におけるアイヌの状況との違いを感じ、アイヌ文化について深く考えるようになりました。

高校生になると、自分の進路をより具体的に考える機会が増えてきて、将来もアイヌ文化にかかわっていきたいという思いが強くなっていきました。

──アイヌアートプロジェクトではどのような活動をされているのですか?

アイヌアートプロジェクトは、父親を含む3人のメンバーで結成したバンドです。「いまを生きるアイヌ」がコンセプトで、アイヌに伝わる伝統的な音楽と、J-POPやロックといった現代の音楽や、ほかの先住民族の音楽との融合によって、これからのアイヌの音楽を模索しています。

3人で始まりましたが、お互いに家族が増えるにつれてメンバーも増えていき、現在では10数名になりました。自分はこのバンドを1つのコタン(アイヌ語で小さな集落の意味)だと思っています。自分はまだ若いので、主にパーカッションをしながらたまにギターを弾いたり、ムックリ(アイヌに伝わる口琴楽器)をやったりしています。

──アイヌの楽器は単純なように見えて奥深いですよね。

トンコリ(アイヌに伝わる弦楽器)やムックリといったアイヌの楽器は遊びがあって大好きです。ギターやピアノは複雑なルールがありますが、トンコリやムックリには厳格なルールはありません。でも、単純な楽器だからこそ技法や効果などは幅が広いです。

とくにムックリはとても単純な構造なので、小さい子どもでも吹けますが、呼吸の仕方や口の形などを工夫することで、究めれば究めるほど表現に深みが出て、演奏に没頭してしまいます。

──アイヌの楽器を現代の音楽と融合させるなかで、苦労はありますか?

試行錯誤ですね。トンコリはアンプに通すと機械的な音になってしまうので、もともとの音の良い部分がなくなってしまいます。でも、そのままだとギターの音に負けてしまうので、いつもこのバランスを模索しています。

あとは、音楽としての苦労というわけではないですが、アイヌのバンドとしてイベントに呼ばれた時に、パンフレットやチラシに「アイヌ伝統舞踊」とか「アイヌ伝統音楽」と書かれていることがあり、あれっと思うことがあります。

なぜか、アイヌ音楽のグループというと、勝手に「伝統的な音楽」を演奏すると思われちゃうんですよね。お客さんにもそういう方は少なくなくて、ギターが出てきてロックな感じの音楽をやると、がっかりする人もいます。

──文化は伝統的であるべきという考え方は、まだ根強い気がしますね。

もちろん伝統文化は大事だと思います。自分も伝統的なアイヌの音楽が好きでよく聴いています。でも、一方で、文化は常に変化するものだとも思っています。文化の発展には変化が必要で、伝統を守ることだけでは成り立たないと思います。だから、ほかの民族の音楽や現代の音楽もよく聴いて取り入れています。日本の文化も、常に多様な要素を取り入れながら、変化し、発展し続けていますよね。

──バンド活動に加えて、よりアイヌ文化について学ぶために大学へ進学されましたね。

同世代の友人で大学に進学した人は少なく、働いている人のほうが多いのですが、もっとアイヌのことを勉強したいと思い、進学を決意しました。アイヌに対するさまざまな取り組みを行っている札幌大学に通っています。

アイヌは、歴史的な背景から、大学進学率は低いのですが、そんなアイヌの子弟向けに、札幌大学では奨学金制度が整備されています。

また、札幌大学にはウレシパクラブというアイヌ文化について学ぶ団体があり、自分もそこに所属しています。ここでの活動を通して、自分のアイヌとしてのアイデンティティは確立してきていると感じています。

アイヌとして生きている先輩方から、アイヌとして生きる際のヒントもたくさん得ることができています。大学の4年間でたくさんのことを吸収していきたいです。

──ウレシパクラブは、アイヌでなくてもメンバーになれると伺いました。

メンバーは札幌大学の学生を中心に構成されていて、いまは20名くらいです。約6割はアイヌのメンバーですが、そうでなくてもメンバーになることができますし、他大学の学生もメンバーになることができます。

アイヌ文化について、アイヌだけではなく、和人(主に本州に居住する日本人の多数派を指してアイヌ側から用いられる言葉)とともに学ぶというのが大きな特徴です。活動は週2回で、踊りの練習をしたり、アイヌ文化について学んだりと多岐に渡ります。

アイヌの先輩方を招いて話を聞いたり、ほかの先住民族の事例を学んだりすることもあります。メンバーは卒業後も学芸員などとしてアイヌ文化にかかわる仕事をすることが多いです。

──アイヌではない人がアイヌ文化に携わることに批判の声もありますが。

和人と共に学ぶことは、とてもいいことだと感じています。アイヌ文化の相互理解にもつながりますし、なにより「自分が好きなアイヌ文化をアイヌでない人も好きになるんだ」と思い、とても嬉しい気持ちになり、勇気づけられます。

自分は、アイヌと和人とを分けて考えたくないです。血だけでアイヌ文化に携わっていいか決めるのはおかしいと思います。大切なのは文化に対するリスペクトだと思います。

逆に、アイヌの血を引いているからといって、適当にやっている人はやめてしまえと思います。日本文化を愛する外国人がたくさんいるように、沖縄の文化を愛する和人がたくさんいるように、たくさんの方にアイヌ文化を愛してもらい、携わってほしいです。

──これからやりたいことはありますか?

まだ何も決めてはいませんが、アイヌからは離れられないと思っています。アイヌであることは事実だし、過去も消せません。

でも、仕事は、アイヌに縛られる必要はないと思っています。どんな進路を選んだとしても、アイヌ文化と関わって、アイヌプリ(アイヌ語でアイヌの価値観の意味)に沿って生きていきたいです。まだ徹底できてはいないのですが。

あとは、表現者として生きていきたいと思っています。音楽をしたり、話をしたり、映像をつくったり、まだその手段はわからないのですが。そして、アイヌだから売れたというのではなく、あくまで作品の良さが先にあって、あとから「この人アイヌだったんだ」って認識されるというのが理想です。

「文化の盗用」という言葉がある。主に、マイノリティの文化を、不当に用いたり、搾取したりすることをいう。最近でも、アメリカの著名人が「Kimono」と名付けた下着ブランドを発表して、大きな論争となった。

アイヌ文化においても、近年のアイヌ文化の流行に伴い、自作のアイヌ刺繍が入ったグッズを販売する和人の個人や団体が登場し、議論が起きている。

一方で、当事者以外の人間がその文化にかかわることで、文化の伝播に貢献する場合もある。THE BOOMのヒット曲「島唄」は、ウチナーンチュ(沖縄の人)がつくった曲ではなかったが、世界に沖縄の音楽の魅力を伝えるきっかけとなったと言っても過言ではないだろう。

この点については大きな議論となっており、判断の難しいところだが、私は結城さんの「大切なのは文化に対するリスペクトだと思います」という言葉がひとつのヒントになるのではないかと感じている。

確かに「島唄」が発表された当初は、大きな批判もあった。だが、そうした批判的な声がなくなっていったのは、彼らが沖縄民謡を保存する活動に取り組むなど、沖縄の文化や歴史に対するひたむきな姿勢が伝わったからだと言われている。やはり、その文化の持つコンテクストに対しての敬意があるかどうかが重要なのではないだろうか。

2017年2月に札幌で開催された冬季アジア大会。その開会式ではアイヌ民族舞踊が披露された。オリンピックの開会式などでその国の先住民族がその文化を披露することはいまや定番となっているが、アイヌ民族舞踊が国際スポーツ大会で披露されたのはその時が初めてだった。

私も当時アルバイトをしていた新大久保のアイヌ料理店でネット中継を見ていたのだが、その時の光景で印象深いことがあった。それは、アイヌだけではなく、アイヌ文化に携わる和人も一緒になって踊っていたことであった。

私はこの光景を見て、多様なルーツを持つ人々が生きるこれからの日本社会の在り方を示唆する出来事だと、その時、感じたのである。結城さんのような若い世代の取り組みが、多様な人々が共に生きる社会を目指す上で重要な役割を果たすのではないかと期待している。

連載:ニッポンのアイデンティティ

https://forbesjapan.com/articles/detail/31818

アイヌの楽器「ムックリ」を演奏する結城陸さん

アイヌの楽器「ムックリ」を演奏する結城陸さんこれまで滅びゆく民族とされ、文化の保存ばかりに重点が置かれる傾向にあったアイヌ文化。しかし若い世代が、現代の多様な文化を取り入れながら、これからのアイヌ文化を模索していることは、あまり知られていないかもしれない。

結城陸さんは、2000年札幌市生まれの20歳。両親の影響で、幼いころからアイヌ文化に親しむ生活を送ってきた。現在、札幌大学に在籍し、学内のウレシパクラブ*でアイヌ文化に関する勉強を続けている(*ウレシパクラブの「シ」は、アイヌ語では小文字表記となる)。

一方で、アイヌアートプロジェクトのメンバーとして、アイヌの伝統的な音楽と、現代の音楽や他の民族音楽との融合を図りながら、これからのアイヌ音楽を模索する音楽活動も行っている。そんな結城さんに、アイヌ文化の現在と未来について聞いた。

──幼いころからアイヌ文化に親しんだ生活だったと思うのですが、自身がアイヌであるという自覚はいつごろからありましたか?

自分が生まれた2000年は、父が仲間とアイヌアートプロジェクトを結成した年でした。そのため、物心ついた時にはステージに上がって、見様見真似で踊っていました。そのころは「アイヌ」としての自覚はありませんでしたが、見せる側と見る側の違いは感じていました。

小学校に行くようになってからも、平日にライブがある時は学校を休んでいたので、「友達と違う」という感じは持っていました。そうしたなかで、徐々に自分が「アイヌ」であると意識するようになりました。

──現在のように積極的にアイヌ文化にかかわるようになったきっかけはありますか?

中学1年生の時、台湾の先住民の方々と交流する機会があったのですが、先住民の言語だけで番組が制作されている現地のテレビ番組に衝撃を受けました。ほかにも、先住民の文化が尊重されている状況に、日本におけるアイヌの状況との違いを感じ、アイヌ文化について深く考えるようになりました。

高校生になると、自分の進路をより具体的に考える機会が増えてきて、将来もアイヌ文化にかかわっていきたいという思いが強くなっていきました。

──アイヌアートプロジェクトではどのような活動をされているのですか?

アイヌアートプロジェクトは、父親を含む3人のメンバーで結成したバンドです。「いまを生きるアイヌ」がコンセプトで、アイヌに伝わる伝統的な音楽と、J-POPやロックといった現代の音楽や、ほかの先住民族の音楽との融合によって、これからのアイヌの音楽を模索しています。

3人で始まりましたが、お互いに家族が増えるにつれてメンバーも増えていき、現在では10数名になりました。自分はこのバンドを1つのコタン(アイヌ語で小さな集落の意味)だと思っています。自分はまだ若いので、主にパーカッションをしながらたまにギターを弾いたり、ムックリ(アイヌに伝わる口琴楽器)をやったりしています。

──アイヌの楽器は単純なように見えて奥深いですよね。

トンコリ(アイヌに伝わる弦楽器)やムックリといったアイヌの楽器は遊びがあって大好きです。ギターやピアノは複雑なルールがありますが、トンコリやムックリには厳格なルールはありません。でも、単純な楽器だからこそ技法や効果などは幅が広いです。

とくにムックリはとても単純な構造なので、小さい子どもでも吹けますが、呼吸の仕方や口の形などを工夫することで、究めれば究めるほど表現に深みが出て、演奏に没頭してしまいます。

──アイヌの楽器を現代の音楽と融合させるなかで、苦労はありますか?

試行錯誤ですね。トンコリはアンプに通すと機械的な音になってしまうので、もともとの音の良い部分がなくなってしまいます。でも、そのままだとギターの音に負けてしまうので、いつもこのバランスを模索しています。

あとは、音楽としての苦労というわけではないですが、アイヌのバンドとしてイベントに呼ばれた時に、パンフレットやチラシに「アイヌ伝統舞踊」とか「アイヌ伝統音楽」と書かれていることがあり、あれっと思うことがあります。

なぜか、アイヌ音楽のグループというと、勝手に「伝統的な音楽」を演奏すると思われちゃうんですよね。お客さんにもそういう方は少なくなくて、ギターが出てきてロックな感じの音楽をやると、がっかりする人もいます。

──文化は伝統的であるべきという考え方は、まだ根強い気がしますね。

もちろん伝統文化は大事だと思います。自分も伝統的なアイヌの音楽が好きでよく聴いています。でも、一方で、文化は常に変化するものだとも思っています。文化の発展には変化が必要で、伝統を守ることだけでは成り立たないと思います。だから、ほかの民族の音楽や現代の音楽もよく聴いて取り入れています。日本の文化も、常に多様な要素を取り入れながら、変化し、発展し続けていますよね。

──バンド活動に加えて、よりアイヌ文化について学ぶために大学へ進学されましたね。

同世代の友人で大学に進学した人は少なく、働いている人のほうが多いのですが、もっとアイヌのことを勉強したいと思い、進学を決意しました。アイヌに対するさまざまな取り組みを行っている札幌大学に通っています。

アイヌは、歴史的な背景から、大学進学率は低いのですが、そんなアイヌの子弟向けに、札幌大学では奨学金制度が整備されています。

また、札幌大学にはウレシパクラブというアイヌ文化について学ぶ団体があり、自分もそこに所属しています。ここでの活動を通して、自分のアイヌとしてのアイデンティティは確立してきていると感じています。

アイヌとして生きている先輩方から、アイヌとして生きる際のヒントもたくさん得ることができています。大学の4年間でたくさんのことを吸収していきたいです。

──ウレシパクラブは、アイヌでなくてもメンバーになれると伺いました。

メンバーは札幌大学の学生を中心に構成されていて、いまは20名くらいです。約6割はアイヌのメンバーですが、そうでなくてもメンバーになることができますし、他大学の学生もメンバーになることができます。

アイヌ文化について、アイヌだけではなく、和人(主に本州に居住する日本人の多数派を指してアイヌ側から用いられる言葉)とともに学ぶというのが大きな特徴です。活動は週2回で、踊りの練習をしたり、アイヌ文化について学んだりと多岐に渡ります。

アイヌの先輩方を招いて話を聞いたり、ほかの先住民族の事例を学んだりすることもあります。メンバーは卒業後も学芸員などとしてアイヌ文化にかかわる仕事をすることが多いです。

──アイヌではない人がアイヌ文化に携わることに批判の声もありますが。

和人と共に学ぶことは、とてもいいことだと感じています。アイヌ文化の相互理解にもつながりますし、なにより「自分が好きなアイヌ文化をアイヌでない人も好きになるんだ」と思い、とても嬉しい気持ちになり、勇気づけられます。

自分は、アイヌと和人とを分けて考えたくないです。血だけでアイヌ文化に携わっていいか決めるのはおかしいと思います。大切なのは文化に対するリスペクトだと思います。

逆に、アイヌの血を引いているからといって、適当にやっている人はやめてしまえと思います。日本文化を愛する外国人がたくさんいるように、沖縄の文化を愛する和人がたくさんいるように、たくさんの方にアイヌ文化を愛してもらい、携わってほしいです。

──これからやりたいことはありますか?

まだ何も決めてはいませんが、アイヌからは離れられないと思っています。アイヌであることは事実だし、過去も消せません。

でも、仕事は、アイヌに縛られる必要はないと思っています。どんな進路を選んだとしても、アイヌ文化と関わって、アイヌプリ(アイヌ語でアイヌの価値観の意味)に沿って生きていきたいです。まだ徹底できてはいないのですが。

あとは、表現者として生きていきたいと思っています。音楽をしたり、話をしたり、映像をつくったり、まだその手段はわからないのですが。そして、アイヌだから売れたというのではなく、あくまで作品の良さが先にあって、あとから「この人アイヌだったんだ」って認識されるというのが理想です。

「文化の盗用」という言葉がある。主に、マイノリティの文化を、不当に用いたり、搾取したりすることをいう。最近でも、アメリカの著名人が「Kimono」と名付けた下着ブランドを発表して、大きな論争となった。

アイヌ文化においても、近年のアイヌ文化の流行に伴い、自作のアイヌ刺繍が入ったグッズを販売する和人の個人や団体が登場し、議論が起きている。

一方で、当事者以外の人間がその文化にかかわることで、文化の伝播に貢献する場合もある。THE BOOMのヒット曲「島唄」は、ウチナーンチュ(沖縄の人)がつくった曲ではなかったが、世界に沖縄の音楽の魅力を伝えるきっかけとなったと言っても過言ではないだろう。

この点については大きな議論となっており、判断の難しいところだが、私は結城さんの「大切なのは文化に対するリスペクトだと思います」という言葉がひとつのヒントになるのではないかと感じている。

確かに「島唄」が発表された当初は、大きな批判もあった。だが、そうした批判的な声がなくなっていったのは、彼らが沖縄民謡を保存する活動に取り組むなど、沖縄の文化や歴史に対するひたむきな姿勢が伝わったからだと言われている。やはり、その文化の持つコンテクストに対しての敬意があるかどうかが重要なのではないだろうか。

2017年2月に札幌で開催された冬季アジア大会。その開会式ではアイヌ民族舞踊が披露された。オリンピックの開会式などでその国の先住民族がその文化を披露することはいまや定番となっているが、アイヌ民族舞踊が国際スポーツ大会で披露されたのはその時が初めてだった。

私も当時アルバイトをしていた新大久保のアイヌ料理店でネット中継を見ていたのだが、その時の光景で印象深いことがあった。それは、アイヌだけではなく、アイヌ文化に携わる和人も一緒になって踊っていたことであった。

私はこの光景を見て、多様なルーツを持つ人々が生きるこれからの日本社会の在り方を示唆する出来事だと、その時、感じたのである。結城さんのような若い世代の取り組みが、多様な人々が共に生きる社会を目指す上で重要な役割を果たすのではないかと期待している。

連載:ニッポンのアイデンティティ

https://forbesjapan.com/articles/detail/31818