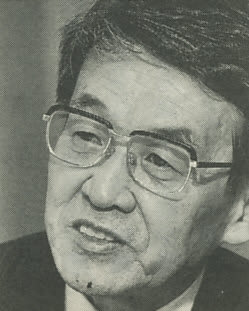

伊谷純一郎(Junichiro ITANI)[1926-2001][立花 隆(1991)『サル学の現在』、平凡社、p.645より改変して引用](以下、敬称略。)

伊谷純一郎は、1926年5月9日、洋画家・伊谷賢蔵[1902-1970]とちよの長男として鳥取県鳥取市で生まれました。やがて、北大予科を受験しますが、こちらは落第したそうです。この時、もし北大予科に受かっていればそのまま北大に進学し、後に霊長類学者となることはなかったかもしれません。1944年に、鳥取高等農林専門学校(現・鳥取大学農学部)の獣医畜産科に入学します。やがて、卒業後に京都大学理学部動物学科を受験しますが、一度は落第し、京大農学部の応用植物学研究室で根のプレパラート作成をしたそうです。翌年、京都大学理学部動物学科を再度受験し、今度は合格して宮地伝三郎[1901-1988]の元で動物生態学を研究しました。

やがて、転機が訪れました。それは、今西錦司[1902-1992]との出会いでした。1948年に、今西錦司は、宮崎県の都井岬にいる半野生馬の調査に行くことになり、伊谷純一郎も同行させてもらうことになったのです。この都井岬の半野生馬を調査している内、今西と伊谷は、近くの幸島に野生のニホンザルがいるという情報を得ます。伊谷は、後に、「1948年12月3日をもってニホンザル研究のスタートの日としたい。」と書いています。1951年6月には、霊長類研究グループが発足し、伊谷もそのグループに属しました。幸島では、餌付けに成功し、芋洗い行動が確認されるなど観察の成果が上がっています。

1953年春には、大分市のアドヴァイザーに就任し、約3年間、高崎山で野生ニホンザルを観察しています。その際、約200頭いるニホンザルの個体識別を行ったことは画期的でした。アメリカの霊長類学者、レイモンド・カーペンター(Raymond CARPENTER)[1905-1975]は、プエルトリコのサンチャゴ島にアカゲザルを放し飼いにして行動を研究していましたが、カーペンターは入れ墨をして個体識別をしていました。その後、欧米の霊長類学者達は、日本の霊長類学者が入れ墨もせずに個体識別をしていることに驚愕したそうです。この時の経験は、1954年に出版した『高崎山のサル』に書かれています。ただ、飛躍的に増加する個体数により、高崎山でも1972年からは入れ墨を行っています。

1956年10月、愛知県犬山市に日本モンキーセンターが設立されます。これは、名古屋鉄道株式会社がスポンサーとなって、世界中のサルを飼育展示するという世界でも前例のない施設でした。1958年から、日本モンキーセンターの調査でアフリカを3回調査しています。この時の経験は、1961年に出版した『ゴリラとピグミーの森』に書かれています。

1962年に京都大学理学部に自然人類学講座が新設され、助教授に就任しました。同じ年の1962年には、「野生ニホンザルのコミュニケーションに関する研究」により、母校の京都大学より理学博士号を取得しています。その後、1964年に京都大学霊長類研究所が日本モンキーセンターに隣接して設立されることになり、その準備に奔走します。同研究所は、1967年に設立されました。しかし、伊谷純一郎はその研究所へは移籍せず、1981年7月に母校・京都大学人類進化論講座の教授に就任します。19年間、助教授を務めた後の教授就任でした。この頃、調査研究は霊長類から人類に移り、霊長類の調査は1969年を最後に、農耕民や遊牧民を調査しています。

1984年に伊谷純一郎はイギリスの王立人類学会から、ハックスリー賞を受賞します。このハックスリー賞は、イギリスの進化論学者、トーマス・ヘンリー・ハックスリー(Thomas Henry HUXLEY)[1825-1895]を記念して、1900年に創設されています。この設立は、有名なノーベル賞が設立される1年前に創設されており、人類学の分野におけるノーベル賞と称されています。伊谷純一郎は、日本人で初めてこの賞を受賞しました。受賞講演は、「霊長類社会構造の進化」という題で行っています。ちなみに、1914年・1917年~1919年は受賞者が選定されていません。

当時の伊谷純一郎には、2つの夢がありました。それは、マハレを国立公園化することとアフリカ地域研究センターを設立することでした。1985年にマハレ山塊国立公園は指定となり、1986年に京都大学アフリカ地域研究センターが設立され、伊谷はその初代所長に就任しました。伊谷の2つの夢がかなったのです。伊谷は、1990年3月に京都大学を定年退官しました。

伊谷純一郎の定年退官を記念して、2冊の本が出版されています。『サルの文化誌』には30名の寄稿が、『ヒトの自然誌』には27名の寄稿があります。皆、伊谷の共同研究者・同僚・教え子です。

- 西田利貞・伊沢紘生・加納隆至(1991)『サルの文化誌』、平凡社[このブログで紹介済み]

- 田中二郎・掛谷 誠(1991)『ヒトの自然誌』、平凡社[このブログで紹介済み]

伊谷純一郎が書いた主な本として、以下のものがあります。また、2007年から2009年にかけて全6巻の『伊谷純一郎著作集』が、平凡社から出版されています。

- 伊谷純一郎(1954)『高崎山のサル』、光文社[このブログで紹介済み]

- 伊谷純一郎・徳田喜三郎(1958)『幸島のサル』、光文社[このブログで紹介済み]

- 伊谷純一郎(1961)『ゴリラとピグミーの森』、岩波書店(岩波新書)[このブログで紹介済み]

- 伊谷純一郎(1970)『チンパンジーを追って』、筑摩書房[このブログで紹介済み]

- 伊谷純一郎(1972)『生態学講座20.霊長類の社会構造』、共立出版[このブログで紹介済み]

- 伊谷純一郎(1977)『チンパンジーの原野』、平凡社[このブログで紹介済み]

- 伊谷純一郎(1982)『大旱魃:トゥルカナ日記』、新潮社[このブログで紹介済み]

- 伊谷純一郎(1987)『霊長類社会の進化』。平凡社[このブログで紹介済み]

- 伊谷純一郎(1990)『自然の慈悲』、平凡社[このブログで紹介済み]

- 伊谷純一郎(1991)『サル・ヒト・アフリカ:私の履歴書』、日本経済新聞社[このブログで紹介済み]

- 伊谷純一郎(1993)『自然がほほ笑むとき』、平凡社[このブログで紹介済み]

伊谷純一郎(1991)『サル・ヒト・アフリカ:私の履歴書』表紙(*画像をクリックすると、拡大します。)

京都大学を定年退官した1990年4月に神戸学院大学人文学部教授に就任し、1998年まで勤務しました。また、兵庫県立自然系博物館設立準備室長も務めていました。2001年8月19日、伊谷純一郎は、75歳で死去しました。師の今西錦司との出会いによって霊長類学を志し、自ら調査研究を行いながら多くの弟子を育て、日本モンキーセンター・京都大学理学部自然人類学講座・京都大学霊長類研究所・京都大学理学部人類進化論講座・京都大学アフリカ地域研究センターと5つもの研究機関の創設に関わり、霊長類学草創期を支えた人生だと言えるでしょう。なお、伊谷純一郎の仕事は、縁のある京都大学で、長男の伊谷原一と次男の伊谷樹一に引き継がれています。

私が伊谷純一郎先生と初めて言葉を交わしたのは、1996年3月18日に、京都大学霊長類研究所で開催された第25回ホミニゼーション研究会で、「旧人と新人:共生仮説と競争仮説の検証」という題で発表させていただいた時でした。この時、伊谷先生には座長を務めていただきました。その日の夜の懇親会で、お言葉をかけていただいたのを覚えています。憧れの霊長類学者と初めて対面して、随分と緊張しました。

*伊谷純一郎に関する資料として、以下の文献を参考にしました。

- 馬場 功(1977)「ひと・伊谷順一郎氏」『季刊・人類学』、第8巻第2号、pp.169-178

- 伊谷純一郎(1991)『サル・ヒト・アフリカ:私の履歴書』、日本経済新聞社

- 上原重男(2001)「訃報 伊谷純一郎元会長の逝去」『霊長類研究』、Vol.17・No.2、p.211

- 西田利貞(2001)「伊谷純一郎先生追悼文」『霊長類研究』、Vol.17・No.2、pp.212-214

- 葉山杉夫(2001)「日本モンキーセンターの頃」『霊長類研究』、Vol.17・No.2、pp.214-215

- 渡邉 毅(2001)「ふるさとと伊谷さん」『霊長類研究』、Vol.17・No.2、p.216

- 茂原信生(2001)「伊谷先生のフィールド・ノート」『霊長類研究』、Vol.17・No.2、p.217

- 黒田末壽(2011)「自制と風のような自由」『霊長類研究』、Vol.17・No.2、pp.218-219

- 加納隆至(2012)「ウガラを愛された伊谷純一郎先生」『Anthropological Science』、第110巻第1号、pp.1-3