雑誌『ミネルヴァ』は、1936年2月に創刊された雑誌です。当時の、人類学・考古学・民俗学等の動向がわかるものです。同じ頃、岡 茂雄[1894-1989]が発行していた雑誌「ドルメン」がありましたが、その休刊中に、甲野 勇[1901-1967]が「ドルメン」にならって創刊しました。しかし、第2巻第2号で廃刊となります。アマゾンで検索しましたが、ヒットしませんでしたのでリンクさせていません。

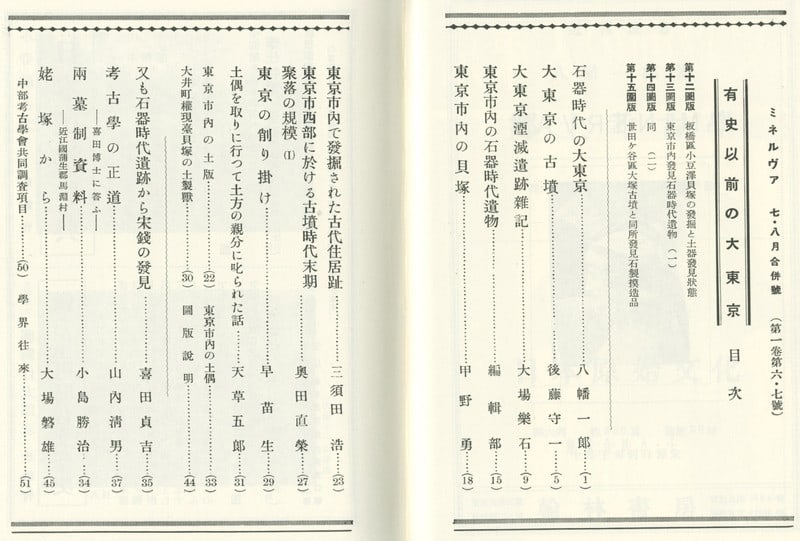

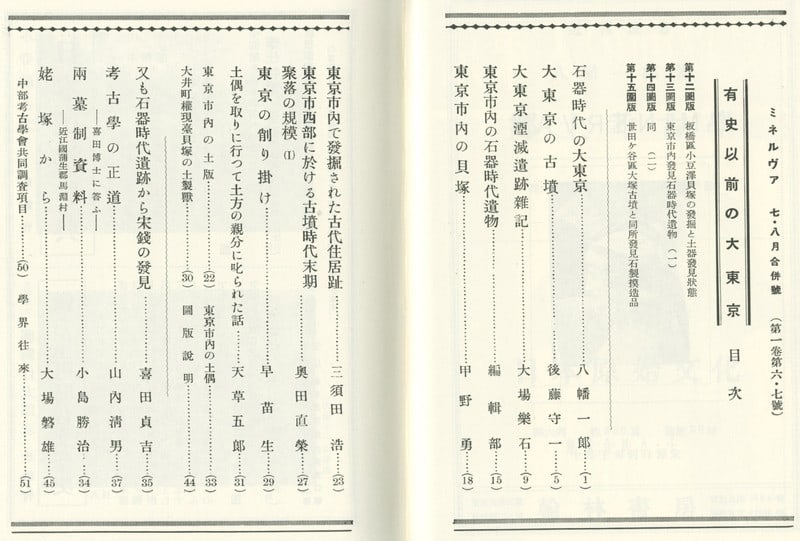

第1巻第6 号は、7月8月合併号として1936年8月に出版されました。本号は、有史以前の大東京特集です。本号の内容は、以下の通りです。

- 石器時代の大東京(八幡一郎)

- 大東京の古墳(後藤守一)

- 大東京湮滅遺跡雑記(大場樂石)

- 東京市内の石器時代遺物(編集部)

- 東京市内の貝塚(甲野 勇)

- 東京市内で発掘された古代住居趾(三須田 浩)

- 東京市西部に於ける古墳時代末期聚落の規模(Ⅰ)(奥田直榮)

- 東京の削り掛け(早苗生)

- 土偶を取りに行って土方の親分に叱られた話(天草五郎)

- 東京市内の土版

- 東京市内の土偶

- 大井町權現臺貝塚の土製獣

- 圖版説明

- 又も石器時代遺跡から宋銭の発見(喜田貞吉)

- 考古学の正道:喜田博士に答ふ(山内清男)

- 両墓制資料:近江國蒲生郡馬淵村(小島勝治)

- 姥塚から(大場磐雄)

雑誌「ミネルヴァ」第1巻第6号目次(*画像をクリックすると拡大します)