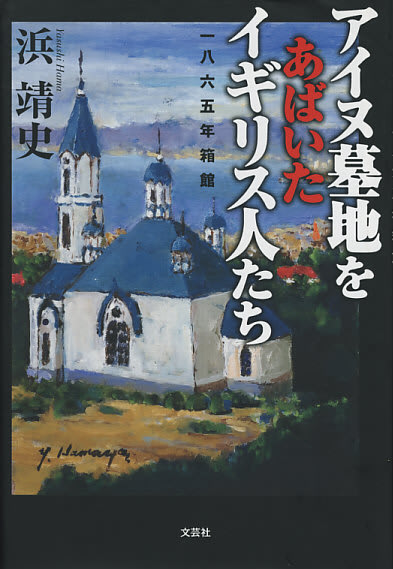

この本は、慶応元(1865)年に北海道函館近郊で起こった、イギリス人によるアイヌ墓地盗掘事件について書かれています。2007年に、フリー・ライターの浜 靖史さんにより、文芸社から出版されました。

本書の内容は、以下のように、全9章からなります。

- アイヌの墓地が荒らされた

- 生麦事件の強硬派だったワイス

- ヘイジロウは和人嫌い

- 迅速に行動した小出奉行

- 落部村盗掘の目撃者がいた

- 落部村盗掘の全容明るみに

- 新たな疑惑:もうひとるの盗掘

- 人骨は返ってきたが・・・

- 黒い影:小出暗殺

当時、イギリスではアイヌ白人説が有力で、生物学者や人類学者の注目を集めていました。そこで、落部村で13体・森村で3体の合計16体を盗掘したという事件です。この盗掘が目撃されたことから大事件に発展したため、落部村の13体はすぐに返還されました。しかし、森村の3体はすでにイギリスに送ったとのことで、後に返還されましたが、上海の墓地から発掘した人骨とすり替えられたのではないかという疑惑があがっています。そして、アイヌ人骨数体は、大英自然史博物館に送られたというのです。

この事件については、人類学者・埴原和郎[1927-2004]先生による論考が、以前にもご紹介した『日本人の骨とルーツ』(角川書店・1997年)の「第7章.アイヌ研究事始め」に書かれています。埴原先生は、以前、札幌医科大学に勤務されていたことがあるので、興味がおありだったのでしょう。

埴原先生によると、アイヌ頭蓋骨について最初に報告したのは、イギリスのジョージ・バスク(George BUSK)[1807-1886]で、1867年に1体の記載があります。バスクは、海軍に所属する外科医でしたが、1856年から1859年にかけて、王立外科学校のハンテリアン比較解剖学教授となり、1871年には王立外科学校校長に就任しています。このバスクは、人類学の世界では、アイヌ研究よりも、ジブラルタル人というネアンデルタール人の研究で有名です。

バスクの次にアイヌ頭蓋骨を報告したのは、イギリスのジョセフ・バーナード・デイヴィス(Joseph Bernard DAVIS)[1801-1881]で、1870年に出版されています。このデイヴィスは、『Crania Britannica』を書いているように、主に、頭蓋骨を研究していました。

さて、埴原先生によると、大英自然史博物館に保管されているアイヌ頭蓋骨は3体あり、その標本番号は、「1866-2-7-1」・「1866-2-7-2」・「1882-5-31-1」とあり、最初の2体は受入年が1866年であり、函館の盗掘事件と関連があるのではないかと書いています。判別方程式で検証すると、3体とも男性で、1体はアイヌ・2体は東北人(和人)に分類されたそうです。