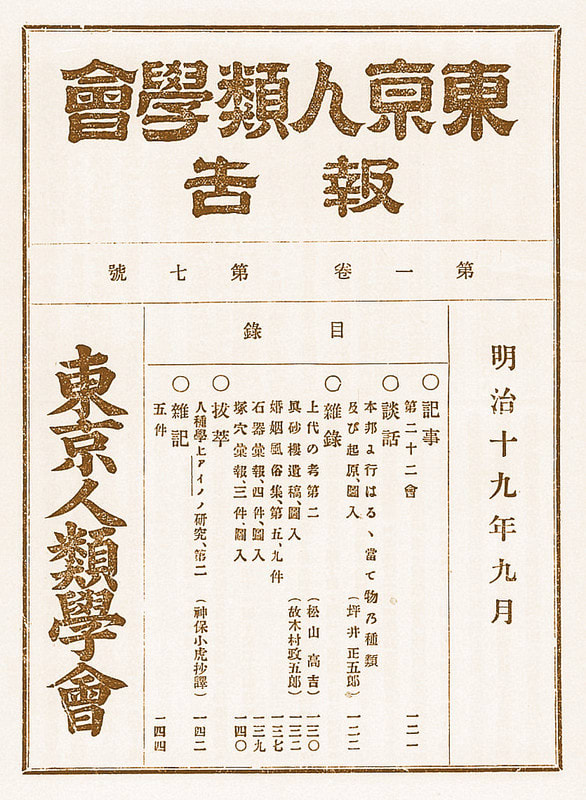

北條暉幸(Teruyuki HOJO)[1934ー2013][北條(2013)より改変して引用](以下、敬称略)

北條暉幸は、1934年2月27日に生まれました。やがて、東京大学に進学し、理学部人類学科を1959年に卒業します。東京大学では、人類学者の鈴木 尚[1912-2004]に師事しました。卒業後も、母校の研究室に研究生として残り、当時、教室をあげて行われていた増上寺徳川将軍墓の将軍家ご遺骨の研究を行っています。

1961年4月、北條暉幸は昭和医科大学(現・昭和大学医学部)解剖学教室助手に就任します。ここでは、人類学講師も兼任しました。当時の昭和医科大学解剖学教室の主任は、小河原四郎でした。小河原四郎は、日本医科大学や東洋医科大学(現・聖マリアンナ医科大学)の解剖学教室でも活躍した解剖学者です。特に、昭和大学在職中は、戦後、東横病院内部に「聖マリアンナ研究所」を設置し、所長として主に生体計測を行い、『聖マリアンナ研究所業報』を1951年から1967年にかけて全52号出版しています。

1967年9月、北條暉幸は熊本大学医学部第2解剖学教室助手に就任します。当時の熊本大学医学部第2解剖学教室の主任は、忽那将愛[1908-1995]でした。忽那将愛は、熊本医科大学(現・熊本大学医学部)卒業後、京都帝国大学助手・熊本医科大学助教授・台北帝国大学助教授・久留米医科大学教授を経て、熊本大学医学部の教授に就任しています。忽那将愛の専門は、リンパ系解剖学でしたが、人類学的研究も多く行いました。北條暉幸は、1970年に、この熊本大学医学部で「日本人肩甲骨形態の時代的変化と他人種との比較」というテーマで、医学博士号を取得しました。

1971年4月、北條暉幸は、九州大学医学部第2解剖学講座助手に就任します。当時の九州大学医学部第2解剖学講座の主任は、前年の1970年8月に、永井昌文[1924-2001が就任していました。永井昌文は、金関丈夫[1897-1983]の元で、人類学を専攻しています。1971年6月、北條暉幸は、専任講師に昇任しました。

1973年11月、北條暉幸は、札幌医科大学解剖学第2講座の助教授に就任します。当時の札幌医科大学解剖学第2講座の主任は、三橋公平でした。三橋公平は、手掌紋や指紋を研究しています。この前年の1972年に、山口 敏が国立科学博物館人類研究部に移籍しており、北條暉幸は山口 敏の後任として赴任しました。

1978年4月、北條暉幸は、新設の産業医科大学医学部第1解剖学講座主任教授に就任します。ここで、北條暉幸は、平本嘉助(元北里大学)・篠田謙一(現・国立科学博物館)・中島民治(現・産業医科大学)等を、教室員として育てました。1999年3月、北條暉幸は、産業医科大学を定年退職します。

北條暉幸は、肉眼解剖学を主に専攻しましたが、人類学的研究も多く行っています。また、産業医科大学時代には、走査型電子顕微鏡を導入し、多くの研究を行いました。北條暉幸の主な人類学の業績は、以下の通りです。

- 北條暉幸(1964)「日米混血児の口蓋部の形態について」『人類学雑誌』第71巻第4号、pp.143-152

- 遠藤萬里・北條暉幸・木村 賛(1967)「Ⅶ.下肢骨」『増上寺徳川将軍墓遺品遺体』、東京大学出版会、pp.275-405

- 北條暉幸(1969)「熊本県菊池郡七城村小野崎家型石棺(古墳時代)人骨について」『熊本大学医学会雑誌』、第43巻第1号、pp.37-46

- 北條暉幸・永田忠寿・青木紀保(1969)「熊本県上益城郡嘉島村剣原出土箱式石棺人骨について」『熊本医学会雑誌』、第43巻第10号、pp.892-894

- 北條暉幸(1970)「日本人肩甲骨形態の時代的変化と他人種との比較」『熊本医学会雑誌』、第44巻第10号、pp.937-952

- 北條暉幸(1975)「熊本県本渡市(天草)妻鼻古墳時代墳墓群出土人骨の予備的研究」『札幌医科大学医学進学課程紀要』、第16巻、pp.25-32

- Hojo, T.(1976)「A few observations on roentgenopaque Transverse lines (Harris's Lines) in long tubullar bones of early modern people」『札幌医科大学医学進学課程紀要』、第17巻、pp.33-37

- Hojo, T.(1980)「Precondylar tubercle and antero-median Marginal process around the foramen magnum in Modern Midwest-Kyushuites」 『産業医科大学雑誌』、第2巻第3号、pp.309-313

- Hojo, T.(1981)「Hyperdolichocrany in the Medieval Midwestern Kyushuites」『産業医科大学雑誌』、第3巻第1号、pp.11-13

- Hojo, T.(1982)「A protohistoric female skeleton of the keyhole-shaped (square front circular rear) mound in Mukonoda, Uto city, Kumamoto prefecture」『人類学雑誌』、第90巻別号、pp.129-138

- 北條暉幸(1989)「縄文人的容貌を示す弥生カメ棺分布域南限の宇土市畑中カメ棺弥生人骨」『人類学雑誌』、第97巻第1号、pp.123-128

- Hojo, T.(1989)「Dietary differences and microwear on the teeth of late stone age and early modern people from western Japan」『Scanning Microscopy』、Vol.3、pp.623-628

北條暉幸は、2013年5月8日、死去しました。東京大学・昭和大学・熊本大学・九州大学・札幌医科大学・産業医科大学と、研究と教育の場所を変えながら、肉眼解剖学と人類学の研究に一生を捧げた人生と言えるでしょう。

北條暉幸先生がお亡くなりになられた事を私は知りませんでした。2013年11月15日に、北條先生の御令弟の北條裕三様から『北條暉幸研究業績集(付録付)』をお送りいただいて初めて知りました。いただいた業績集を拝見すると、著書31点・論文68点・学会発表182点の目録が掲載されており、英文論文も何点かが付録として掲載されていました。いただいた送り状には、「初めまして。私、北條暉幸の弟の北條裕三と申します。かねて闘病中の兄は去る平成25年5月8日に永眠いたしました。生前兄は自分の学究生活の集大成ともいうべき業績集の刊行に意欲を燃やしておりましたが、幸い存命中に完成いたしましたのが何よりでございます。つきましては、業績集を兄に代わりお手許にお届けさせて頂きますのでご一読頂けますならばさぞかし泉下の兄も喜ぶことと存じます。(以下省略)」とありました。

私は、北條暉幸先生とは学生時代からお付き合いさせていただきました。特に、1987年4月2日から同年4月5日まで、世界貿易センタービルのヴィスタ・インターナショナル・ホテルで開催された第57回アメリカ自然人類学会では、偶然再会し、当時留学中だった諏訪 元先生と内田亮子先生と4人で会食した事を思い出します。ちなみに、このホテルは、2001年9月11日に発生したアメリカ同時多発テロにより崩壊しました。学会の後で、北條暉幸先生と私は、2人でニューヨークにある幾つかの医学部や医科大学の解剖学教室を2日間かけて訪問しました。私にとっても、大変、勉強になった忘れられない旅でした。

*北條暉幸に関する資料として、以下の文献を参考にしました。

- 北條暉幸(2013)『北條暉幸研究業績集(付録付)』、産業医科大学