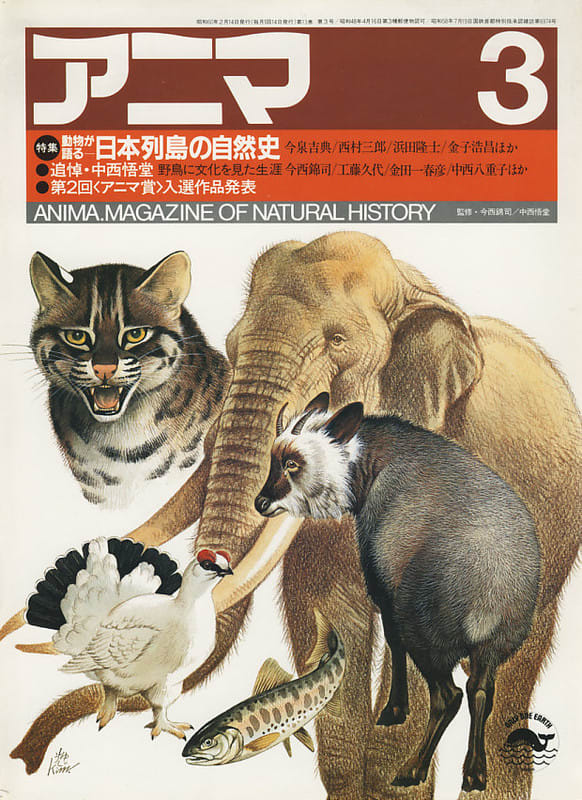

雑誌『アニマ』第145号[1985年3月号](*画像をクリックすると、拡大します。)

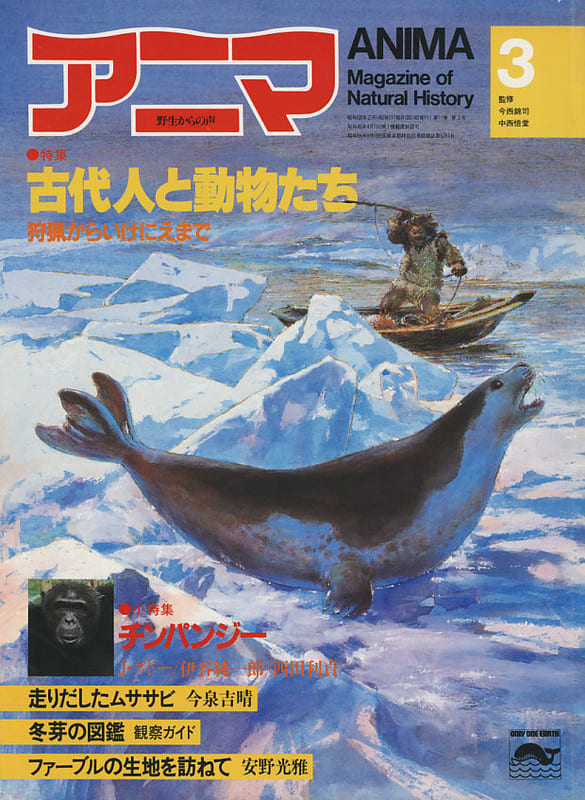

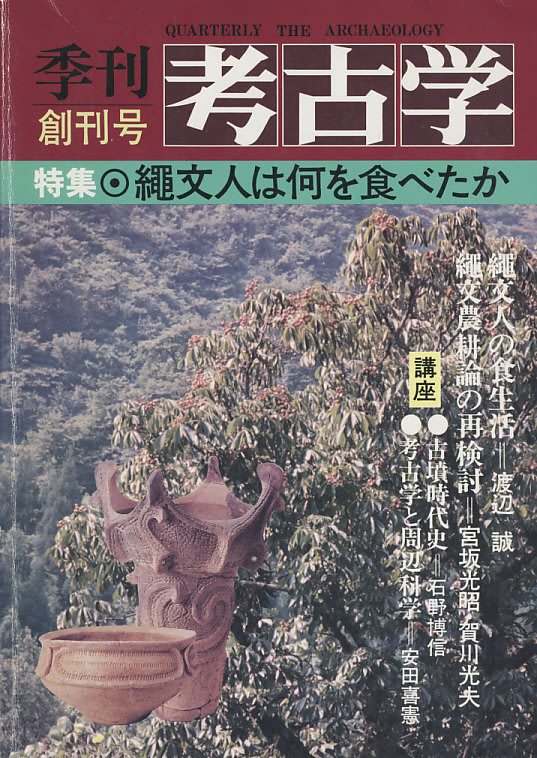

雑誌『アニマ』は、1973年4月に創刊され、1993年4月の第247号で休刊となった月刊誌です。平凡社が出版していました。この雑誌には、現生動物の記事が多く掲載されていましたが、動物考古学や古生物学の特集も掲載されていました。

第145号は、1984年2月14日に平凡社から出版されました。アマゾンで検索しましたが、ヒットしませんでしたのでリンクさせていません。今号の特集は、「動物が語る日本列島の自然史」です。

今号の特集の内容は、以下の通りです。

- 日本の海の生物相はどのようにしてできたか:ふるさとはテーチス海(西村三郎)

- 日本列島の四億年:移動する大地と海をめぐる生物たち(浜田隆士)

- 日本の動物相の起源をさぐる:なぜニホンジカが中国にいるのか(今泉吉典)

- ハムシたちはいつ日本に来たか:大陸とのかかわりをさぐる(木元新作)

- 日本はサンショウウオの国:列島の両生爬虫類相はどのようにしてできたか(疋田 努)

- 縄文人をとりまいた自然と動物たち:山のくらしと海のくらし(金子浩昌)