榊原康政は、天文17(1548)年に三河国上野(現・愛知県豊田市)で、榊原長政の長男として生まれました。永禄3(1560)年には徳川家康に仕え、その主従関係は榊原康政が亡くなるまで続きます。永禄6(1563)年には、家康から「康」の字を賜り、小平太から「康政」に改名しました。

榊原康政は、徳川家康と共に、姉川の戦い(元亀元年:1570年)・三方ヶ原の戦い(元亀3年:1572年)・長篠の戦い(天正3年:1575年)・小牧長久手の戦い(天正12年:1584年)・小田原の役(天正18年:1590年)・関ヶ原の戦い(慶長5年:1600年)と、戦を続けます。天正18(1590)年、徳川家康が関東へ入国したのに伴い、上野国館林城(現・群馬県館林)に入り10万石を領しました。

私生活では、正室に大須賀康高[1527-1589]の娘を迎え、天正9(1581)年に長男の榊原忠政[1581-1607]が、天正13(1585)年に次男の榊原忠長[1585-1604]が生まれます。また、側室の花房氏との間に、天正18(1590)年に三男の榊原康勝[1590-1615]が生まれています。ところが、天正17(1589)年に正室の父親の大須賀康高が死去し、相続するべき男子がいなかったため、榊原康政の長男の榊原忠政が養子になり大須賀忠政として継ぎました。その後、榊原家を継ぐべき次男の榊原忠長も慶長9(1604)年に死去しています。また、榊原家を継いだ三男の榊原康勝も、元和元(1615)年に、大阪夏の陣に参戦後、京都で病死しました。

関ヶ原の戦いの後の慶長6(1601)年、榊原康政は、徳川家康から水戸25万石を打診されますがそれを辞退したと言われています。理由は、関ヶ原の戦いの時に、徳川秀忠[1579-1632]に付き従い中山道から戦場に向かったものの間に合わなかったからだと言われています。また、館林の方が江戸に参勤しやすいからだとも伝わっています。

榊原康政は、酒井忠次[1527-1596]・本田忠勝[1548-1610]・井伊直政[1561-1602]と共に、徳川四天王と呼ばれました。榊原康政は、慶長11(1606)年5月14日に館林で病死します。その遺骨は、群馬県館林市の善導寺に埋葬されました。

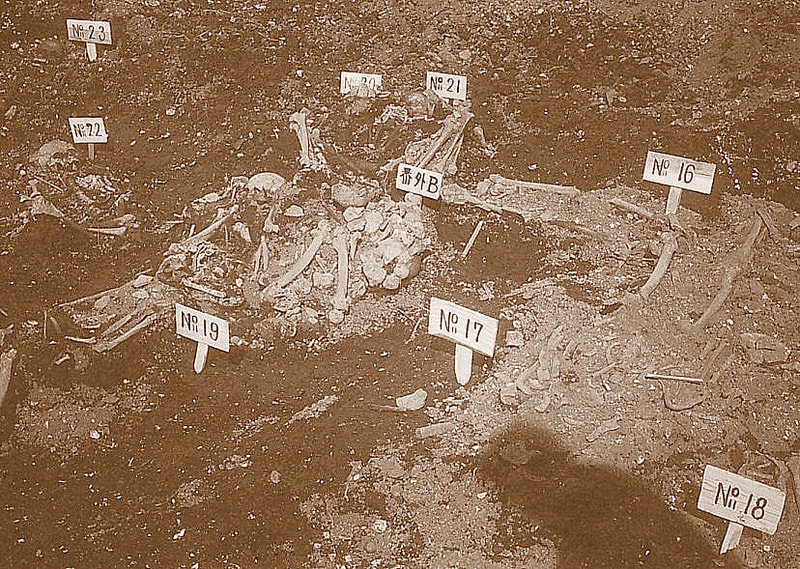

写真1.榊原家の墓(移転前)[館林市教育委員会(1992)『榊原康政の墓調査報告書』より改変して引用]

榊原家歴代の墓は、群馬県館林市の善導寺にあります。この善導寺の起源は、和銅元(708)年に僧の行基[668-749]が訪問した際の草庵に遡るそうです。その後、建治2(1276)年に良暁上人が善導寺として再興しました。元々は館林駅前にありましたが、都市計画の広場整備計画により移転する事になり、1984年11月~1985年3月にかけて館林市教育委員会による発掘調査が実施されています。

榊原家の墓には、初代の榊原康政・榊原康政の長男の大須賀忠政・榊原康政の三男で二代の榊原康勝・側室で榊原康勝の母の花房氏の4人が埋葬されていました。しかし、大須賀忠政の遺骨は確認されず、その他の3体の人骨が確認されています。

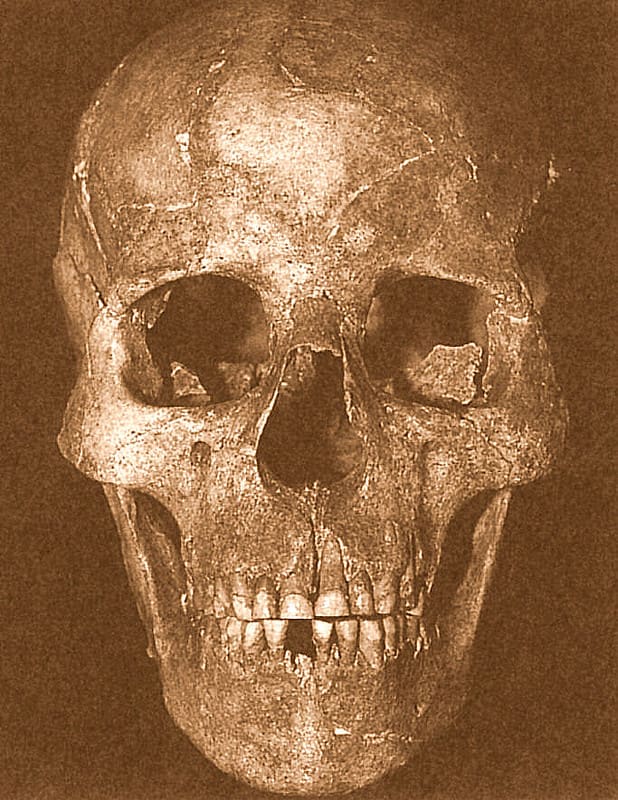

写真2.榊原康政の墓[館林市教育委員会(1992)『榊原康政の墓調査報告書』より改変して引用]

榊原康政の骨は、直葬されており、蔵骨器には納められていませんでした。人骨を鑑定した聖マリアンナ医科大学(当時)の森本岩太郎[1928-2000]によると、榊原康政の遺骨は火葬されており、総重量は約480gでした。

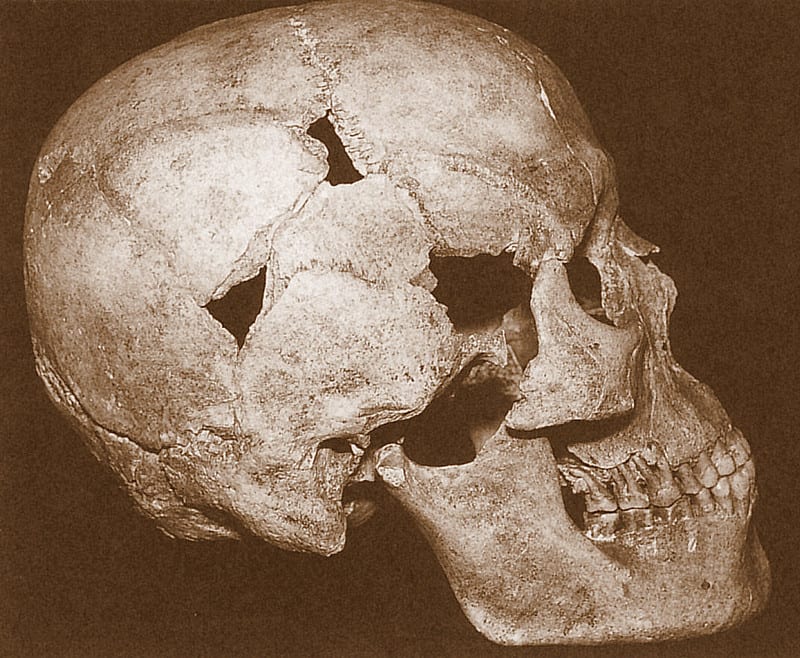

写真3.榊原康政の遺骨[館林市教育委員会(1992)『榊原康政の墓調査報告書』より改変して引用]

頭蓋骨の主縫合は、内板は閉鎖しているが、外板は部分的に開いていた。四肢骨の骨体は太く、骨質は厚く、頑丈な骨格であったと推定されています。

榊原康勝の骨は蔵骨器に入れられており、25歳で亡くなったという史実通り、下顎の歯槽は16個すべてが開放しており脱落して歯槽が閉鎖した痕跡はなかったそうです。花房氏の骨は榊原康政と同様に直葬されており、蔵骨器には納められていませんでした。

なお、この榊原家の墓には、もう1つ墓があります。それは、榊原康政の死去に伴って殉死した南 直道の墓です。この南 直道の墓も一緒に移転され、かつての主の榊原康政の墓の脇に死後も仕えています。

*榊原康政に関する資料として、以下の文献を参考にしました。

- 館林市教育委員会(1992)『榊原康政の墓調査報告書』

- 森本岩太郎(1992)「Ⅳ.出土遺物・1.榊原康政・同康勝・花房氏の遺骨について」『榊原康政の墓調査報告書』、館林市教育委員会、pp.72-74