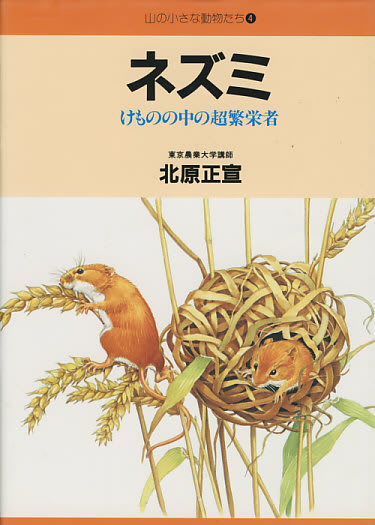

| ネズミ―けものの中の超繁栄者 (山の小さな動物たち) 価格:¥ 1,260(税込) 発売日:1986-10 |

この本は、東京農業大学(当時)の北原正宣さんが、ネズミ全般について書いたものです。副題には、「けものの中の超繁栄者」とあります。1986年に、自由国民社から出版されました。

本書の内容は、以下のように、全5章からなります。

- ネズミを理解しよう

- ネズミといわれる所以

- ネズミのからだ

- ネズミを調査する

- ネズミの分布

本書は、直接、動物考古学の本ではありませんが、ネズミ全般が解説されており、また比較標本作製のためのネズミの採集法や捕獲用具についても解説されているため、大変、参考になります。