群馬県立自然史博物館の常設展示「ヒトの起源と進化」では、直立二足歩行・火の使用・埋葬で、等身大ジオラマ(ダイオラマ)を展示しています。

これらの等身大ジオラマ(ダイオラマ)で展示した等身大人形は、アメリカ自然史博物館人類研究部長(当時)の、イアン・タッターソール(Ian TATTERSALL)先生に監修のご協力をいただいて完成させました。それは、1990年代初頭に、アメリカ自然史博物館では、人類進化の素晴らしい展示を完成させていたからです。

早速、1993年にはアメリカに出張して、ニューヨークのアメリカ自然史博物館を訪問しました。

群馬県立自然史博物館55.アメリカ自然史博物館の「入口展示」[左:チンパンジー・右:ヒト、ヒトとチンパンジーは近縁であることを示している](*画像をクリックすると、拡大します。)

群馬県立自然史博物館56.アメリカ自然史博物館での「化石霊長類の復元画」展示[ジェイ・マターネス(Jay MATTERNES)氏による。左から、シヴァピテクス、プロコンスル](*画像をクリックすると、拡大します。)

ちなみに、このジェイ・マターネスさんには、後に、群馬県立自然史博物館の展示用に、「ホモ・ハビリスの腐肉漁り」の絵と「ホモ・サピエンスの芸術」の絵を描いてもらいました。

当時、アメリカ自然史博物館では、人類進化の等身大ジオラマが4つありました。それらは、アファール猿人(アウストラロピテクス・アファレンシス)の直立二足歩行、ホモ・エルガステルの腐肉漁り、ネアンデルタール人(ホモ・ネアンデルターレンシス)の生活、極地方のホモ・サピエンスの生活です。

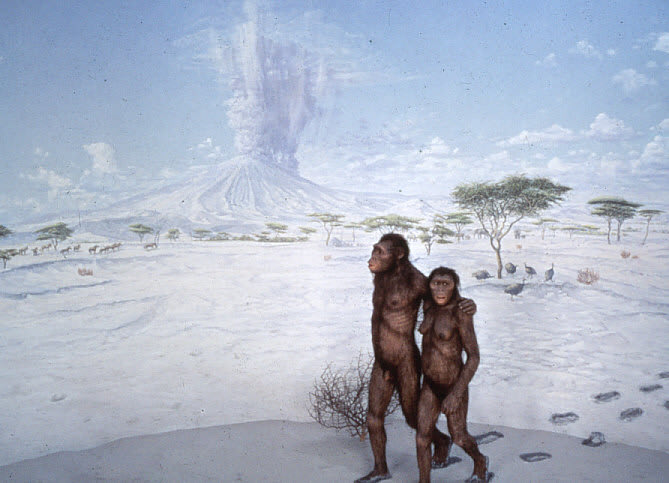

群馬県立自然史博物館57.アメリカ自然史博物館での「アウストラロピテクス・アファレンシス(Australopithecus afarensis)の直立二足歩行」等身大ジオラマ展示遠景(*画像をクリックすると、拡大します。)

群馬県立自然史博物館58.アメリカ自然史博物館での「アウストラロピテクス・アファレンシス(Australopithecus afarensis)の直立二足歩行」等身大ジオラマ展示(*画像をクリックすると、拡大します。)

群馬県立自然史博物館59.アメリカ自然史博物館での「アウストラロピテクス・アファレンシス(Australopithecus afarensis)の直立二足歩行」等身大ジオラマ展示近接(*画像をクリックすると、拡大します。)

このアファール猿人の展示は、タンザニアのラエトリ遺跡で発見された足跡がきっかけになっています。ただ、この展示には致命的な欠陥があることを、後にタッターソール先生から直接伺いました。

それは、このジオラマ(ダイオラマ)展示の背景画にありました。展示準備中、タッターソール先生は海外調査に出張しなければならなくなったそうです。ある日、背景画を描いている芸術家から出張先まで電話があり、「火山灰はどのようなものか」と質問があったそうです。タッターソール先生は、「雪のようなものだ」と答えたそうです。1ヶ月後、博物館に戻ると、背景画はすでに完成しており、火山灰ではなく、雪になっていたそうです。先生からは、「開館準備中は、絶対に海外調査に行くな!」というアドバイスをいただきました。ただ、言われなければ気付きませんが・・・。

現在は、このジオラマ(ダイオラマ)は撤去され、イギリスの芸術家のジョン・ホームズ(John HOLMES)さんが製作した人形2体のみが展示されています。ちなみに、このジョン・ホームズさんには、群馬県立自然史博物館のアファール猿人の等身大人形2体とペキン原人の等身大人形2体を製作してもらいました。

群馬県立自然史博物館60.アメリカ自然史博物館での「パラントロプス・ロブストスの生活」復元画展示[ジェイ・マターネス(Jay MATTERNES)氏による。](*画像をクリックすると、拡大します。)