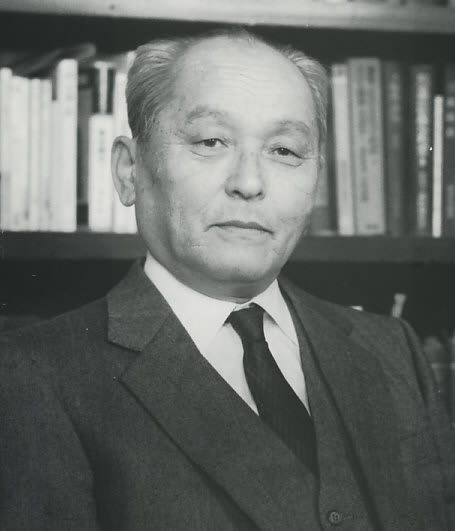

埴原和郎(Kazuro HANIHARA)[1927-2004][河内まき子(2005)「追悼文:埴原和郎先生」『Anthropological Science』第113巻第1号より改変して引用](以下、敬称略。)

埴原和郎は、1927年8月17日に、福岡県北九州市で生まれました。その後、明星中学校・旧制成蹊高等学校を経て、1948年に東京大学理学部人類学科に入学します。人類学科では、須田昭義[1900-1990]について、エリザベス・サンダース・ホームの子供の歯を研究しました。

当時の様子が、埴原和郎(1992)『歯と人類学の話』に紹介されています。1950年の晩秋、須田昭義と埴原和郎は大磯のエリザベス・サンダース・ホームを訪問します。埴原和郎は、旧制の3年生でした。

- 埴原和郎「先生。何とかあの子たちの調査ができないものでしょうか?」

- 須田昭義「君もそう思うか。君は大学院で骨の研究をしたいといっていたが、相手は生体だよ。それでもやる気があるか?」

- 埴原和郎「これは特別です。こんなチャンスを逃す手はありません。僕は大学院で鈴木 尚先生に骨の研究を指導していただくつもりですが、混血児の調査をやるなら須田先生のお手伝いをします。」

- 須田昭義「うーん、分かった。考えてみよう。」

後日、須田昭義と埴原和郎は、研究の打ち合わせを行い、生体計測・血液型・指紋・掌紋・皮膚・毛髪・眼の色・味盲・耳垢等の調査項目を決めました。当初、埴原和郎は研究者の助手を務めるつもりだったそうです。ところが、須田昭義から思いがけない言葉が発せられました。

- 須田昭義「君の仕事がないね。せっかくの機会なのだから、君は歯の研究をやってみないか?」

当時、歯を研究する研究者は非常に少なく、特に子供の歯である乳歯についてはあまりまとまった研究がありませんでした。埴原和郎は、早速、東京大学医学部解剖学教室の藤田恒太郎[1903-1964]に教えを請います。藤田恒太郎は、1939年に『人類学・先史学講座第8巻』に「歯牙の人類学」を、1949年に『人類学雑誌』に「歯の計測規準について」という論文を、1949年には『歯の解剖学』という教科書を発表していました。

エリザベス・サンダース・ホームの調査は、1951年の夏から始まり、半年毎に長期的な観察と計測が行われ15年以上継続調査が行われました。埴原和郎は、次々とその成果を『人類学雑誌』に発表します。

- 埴原和郎(1954)「日本人及び日米混血児乳歯の研究Ⅰ.乳切歯について」、『人類学雑誌』、第63巻第5号、pp.168-185

- 埴原和郎(1955)「日本人及び日米混血児乳歯の研究Ⅱ.乳犬歯について」、『人類学雑誌』、第64巻第2号、pp.63-82

- 埴原和郎(1956)「日本人及び日米混血児乳歯の研究Ⅲ.下顎乳臼歯について」、『人類学雑誌』、第64巻第3号、pp.95-116

- 埴原和郎(1957)「日本人及び日米混血児乳歯の研究Ⅳ.上顎乳臼歯について」、『人類学雑誌』、第65巻第2号、pp.67-87

- 埴原和郎(1957)「日本人及び日米混血児乳歯の研究Ⅴ.総括」、『人類学雑誌』、第65巻第4号、pp.151-164

埴原和郎は、この論文をまとめて1958年に「日本人及び日米混血児乳歯の研究」により、母校から理学博士号を取得しています。恩師・須田昭義のすすめにより、歯の人類学研究を一生のテーマとすることになったのです。

埴原和郎は、1951年に卒業すると大学院に入学します。この年、1951年の春、埴原和郎は後にもう一つの研究テーマとなる貴重な経験をしています。それは、福岡県北九州市の小倉で、朝鮮戦争で戦死した米軍兵士の個人識別のアルバイトを行ったのです。契約期間は、1951年4月1日から2ヶ月と20日間で、元立教大学の香原志勢と共に参加し、戦死者の人種・性別・死亡年齢・身長等を推定しました。ちなみに、ここには、東京大学理学部人類学科を卒業して奈良県立医科大学の解剖学教室に勤務していた、古江忠雄も参加していました。古江忠雄は、埴原和郎や香原志勢よりも先輩です。ここでの経験は、古江忠雄の人生も左右しました。古江はその後、ハワイにできた中央鑑識研究所に勤務し法医人類学者として活躍したのです。この時の経験は、1952年に『人類学雑誌』に3人の連名で発表しています。また、埴原和郎は、ここでの経験を1965年に『骨を読む』に詳細に残しています。

- 古江忠雄・埴原和郎・香原志勢(1952)「死体の個人識別」『人類学雑誌』、第62巻第4号、pp.198-205

この小倉での経験は、後に埴原和郎に大きな影響を及ぼします。実際、埴原和郎は、法医人類学に関する論文を多数発表しました。

- 埴原和郎(1952)「日本人男性恥骨の年齢的変化について」『人類学雑誌』、第62巻第5号、pp.245-260

- 埴原和郎(1958)「判別関数による日本人長骨の性別判定法」『人類学雑誌』、第66巻第4号、pp.187-196

- 埴原和郎(1959)「判別関数による日本人頭骨ならびに肩甲骨の性別判定法」『人類学雑誌』、第67巻第4号、pp.191-197

- 埴原和郎・小泉清隆(1979)「歯冠近遠心径に基づく性別の判定」『人類学雑誌』、第87巻第4号、pp.445-456

- 埴原和郎(1981)「判別関数による日本人骨および歯の性別判定法」『人類学雑誌』、第89巻第4号、pp.401-418

埴原和郎は、1956年、札幌医科大学の法医学教室講師に就任します。この札幌医科大学は、1945年7月に設立された北海道立女子医学専門学校を前身として、1950年2月に開学していました。埴原和郎は、1958年に札幌医科大学法医学教室助教授に昇任しています。この札幌医科大学時代、シカゴ大学(1959年~1960年・1968年)とアデレード大学(1969年)の客員教授も務めています。

やがて、埴原和郎に大きな転機が訪れました。1972年に定年退官した、鈴木 尚[1912-2004]の後任として、母校・東京大学理学部人類学教室教授に就任したのです。この頃から、研究は日本出土古人骨を中心とした日本人の起源の研究に向かいました。埴原和郎は、自身での発掘調査はあまり行いませんでしたが、得意な統計学を使用して多くの新事実を明らかにしています。

1974年には、第5次東京大学西アジア洪積世人類遺跡調査団団長として、シリア共和国のドゥアラ洞窟を発掘しました。このドゥアラ洞窟は、1970年・1974年・1984年と3回同調査団による発掘調査が行われ、多くの石器や獣骨が出土しましたが、残念ながらネアンデルタール人化石は発見されていません。

1987年、埴原和郎は新設される国際日本文化研究センター教授に就任します。東京大学との併任でした。翌、1988年には東京大学を定年退官し国際日本文化研究センター教授の専任となります。活動の場が、関西地方に移ったのです。1993年に国際日本文化研究センターを定年退官し、1994年には国際高等研究所の理事兼副所長に就任し、1996年からは参与となりました。

埴原和郎が書いた論文は膨大で、約100編に及びますが、主に、歯の研究や法医人類学の研究が多いのが特徴です。その2つのテーマ共に、埴原和郎の研究初期である1950年から1951年に巡りあったものでした。埴原和郎が書いた著書も膨大で、約40点に及びます。これほどの数の著書を出版した人類学者は、2012年時点で埴原和郎と清野謙次[1885-1955]の二人だと思います。埴原和郎が書いた主な著書は、以下の通りです。

◎単著

- 埴原和郎(1965)『骨を読む:ある人類学者の体験』、中央公論社(中公新書)

- 埴原和郎(1972)『人類進化学入門』、中央公論社(中公新書)

- 埴原和郎(1978)『人類進化学入門・増補版』、中央公論社(中公新書)

- 埴原和郎(1984)『新しい人類進化学:ヒトの過去・現在・未来をさぐる』、講談社(ブルーバックス)

- 埴原和郎(1992)『歯と人類学の話』、医歯薬出版

- 埴原和郎(1995)『日本人の成り立ち』、人文書院

- 埴原和郎(1996)『日本人の誕生:人類はるかなる旅』、吉川弘文館

- 埴原和郎(1997)『日本人の骨とルーツ』、角川書店

- 埴原和郎(1997)『骨はヒトを語る:死体鑑定の科学的最終手段』、講談社(文庫)[埴原和郎(1965)『骨を読む』の再録]

- 埴原和郎(1999)『日本人の顔』、講談社

- 埴原和郎(2000)『人類の進化・試練と淘汰の道のり:未来へつなぐ500万年の歴史』、講談社

- 埴原和郎(2002)『日本人の骨とルーツ』、角川書店(文庫)[埴原和郎(1997)『日本人の骨とルーツ』の再録]

- 埴原和郎(2003)『日本人はどこから来たか』、作品社

- 埴原和郎(2004)『人類の進化史:20世紀の総括』、講談社(学術文庫)[埴原和郎(2000)『人類の進化』の再録]

◎編著(主なもの)

- 埴原和郎編著(1981)『人類学講座4.古人類』、雄山閣

- 梅原 猛・埴原和郎編(1982)『アイヌは原日本人か』、小学館

- 埴原和郎編(1984)『日本人はどこからきたか』、小学館

- 埴原和郎編(1984)『日本人の起源』、朝日選書

- 埴原和郎編(1985)『縄文人の知恵』、小学館

- 埴原和郎編(1986)『日本人の起源』、小学館

- 尾本恵市・埴原一郎(1986)『体から日本人の起源をさぐる』、福武書店

- 埴原和郎編(1990)『日本人新起源論』、角川選書

- 埴原和郎編(1993)『日本人と日本文化の形成』、朝倉書店

- 埴原和郎編(1994)『日本人の起源(増補)』、朝日選書

- 埴原和郎編(2004)『日本人はどこから来たか:日本文化の深層』、作品社

この他に、英文報告書の編著があります。

- HANIHARA, K. & SAKAGUCHI, Y.(1978)”Paleolithic Site of Douara Cave and Paleogeography of Palmyra Basin in Syria:Part I. Stratigraphy and Paleogeography in the Late Quaternary”,Bulletin No.14,The University Museum,The University of Tokyo

- HANIHARA, K. & AKAZAWA, T.(1979)”Paleolithic Site of Douara Cave and Paleogeography of Palmyra Basin in Syria:Part II. Prehistoric Occurrences and Chronology in Palmyra Basin”,Bulletin No.16,The University Museum,The University of Tokyo

- SUZUKI, H. & HANIHARA, K.(1982)”The Minatogawa Man: The Upper Pleistocene Man from the Island of Okinawa”,Bulletin No. 19,The University Museum,The University of Tokyo

- HANIHARA, K. & AKAZAWA, T.(1983)”Paleolithic Site of Douara Cave and Paleogeography of Palmyra Basin in Syria:Part III. Animal Bones and Further Analysis of Archeological Materials”,Bulletin No.21,The University Museum,The University of Tokyo

- HANIHARA, K.(1992)”Japanese as a Member of the Asian and Pacific Populations”,International Symposium 4,International Research Center for Japanese Studies

- BRENNER, S. & HANIHARA, K.(1995)”The Origin and Past of Modern Humans as Viewed from DNA”,World Scientific

埴原和郎の著書(*画像をクリックすると、拡大します。)

埴原和郎の最も有名な研究は、日本人の起源についての仮説を提唱した「二重構造モデル」でしょう。この仮説は、日本には元々、在来系の縄文人がおり、その後、弥生時代になって渡来系である弥生人が主に西日本に渡来し、その後、古墳時代になると九州・四国・本州西部では渡来系が優勢となって本州東部では在来系と渡来系の混血が進んだとするものです。しかし、北海道のアイヌと琉球地方ではあまり混血が進まなかったため、在来系の特徴を色濃く残しているというものです。現在でも、検証されている、ダイナミックな仮説の提唱でした。

- HANIHARA, Kazuro(1991)’Dual Structure Model for the Population History of the Japanese’,”Japan Review”, No.2: 1-33

- 埴原和郎(1994)「二重構造モデル:日本人集団の形成に関わる一仮説」『人類学雑誌』、第102巻第5号、pp.455-477

埴原和郎は、2004年10月10日、77歳で死去しました。通夜・告別式は行われず、近親者のみで行われています。埴原和郎は、東京大学時代に、国立科学博物館人類研究部の溝口優司・産業技術総合研究所の河内まき子・国立科学博物館動物研究部の山田 格・慶應義塾大学の高山 博等を育てました。また、長男の埴原恒彦は父親の埴原和郎と同じ人類学を研究し、北里大学医学部解剖学教授として研究を引き継いでいます。

埴原和郎が亡くなった2004年は、元東京大学教授の人類学者・鈴木 尚[1912-2004]が10月1日に亡くなっており、2004年10月は人類学にとって二人の巨頭を相次いで失ったことになります。

なお、埴原和郎の伯父・埴原正直[1876-1934]は、外務事務次官や駐米全権大使を務めた外交官でした。この埴原正直には、子供がいなかったため、弟の弓次郎の子供、義郎・卓子・和郎が埴原本家の跡取りとして育てられたそうです。2011年には、『「排日移民法」と闘った外交官』(藤原書店)が、親族のチャオ埴原三鈴さんにより出版されています。埴原和郎は、生前、「大使の功績を明らかにする必要がある」と語っていたそうです。

私は、埴原和郎先生とは晩年に色々とお世話になりました。特に、埴原和郎先生が高等研究所の副所長時代には、1994年のサマースクール「遺伝と進化」(1994年7月27日~同年7月28日)・1994年のセミナー「遺伝と進化」(1994年12月19日~同年12月21日)・1995年のセミナー「遺伝と進化」(1995年7月25日~同年7月26日)と3回も招待していただいたことを思い出します。このサマースクールとセミナーは、国内の若手研究者を対象とした勉強会で、それぞれ、16人・19人・16人と限られた人数で、旅費が支給され、食事と宿舎が無料で提供されるという最高の環境でした。特に、1995年12月のセミナーは、ドイツからギュンター・ブロイヤー(Gunter BRAUER)とセヴァンテ・ペーボ(Svante PAABO)、イギリスからジョン・クレッグ(John CLEGG)、アメリカからミルフォード・ウォルポフ(Milford WOLPOFF)が招かれており、贅沢なセミナーだったことを思い出します。

また、私が1984年に第6次西アジア洪積世人類遺跡調査団に参加してシリア共和国のドゥアラ洞窟を発掘した際は、前回の第5次でのメンバーだった、東京大学(当時)の自然地理学者・阪口 豊先生も参加されており、「前回の時は、砂漠でスタックした時にタイヤの下に敷くものを埴原和郎先生は持参していて重宝した。」と聞きました。

1989年に岡山理科大学で開催された、第43回日本人類学会・日本民族学会連合大会では、埴原和郎先生の発表に、一番前で聞いておられた鈴木 尚先生が質問をして立ち上がり、その質問に対して真剣に反論しておられた姿は今でも覚えています。

さらに、埴原和郎先生が2000年に出版された『人類の進化』では、埴原先生からのご依頼で多くの化石人類のレプリカの写真を撮影して提供したことも思い出しました。

埴原和郎先生は、相手が誰であろうと常に学問を熱く語られる方で、エネルギッシュな先生だという印象を覚えています。また、国際経験が豊富なので、非常に英語もうまくスマートな先生でした。

*埴原和郎に関する資料として、以下の文献を参考にしました。

- 尾本恵市(1993)「埴原和郎氏の学問的業績」『日本文化』、第8号、pp.191-197

- 河内まき子(2005)「追悼文:埴原和郎先生」『Anthropological Science』、第113巻第1号、pp.1-3