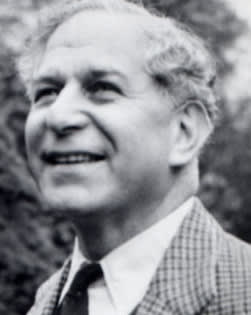

ソリー・ズッカーマン(Solly ZUCKERMAN)[1904-1993](イースト・アングリア大学のアーカイヴより引用)

ソリー・ズッカーマンは、1904年5月30日、南アフリカ共和国のケープタウンで生まれました。初期の教育は、ケープタウン大学で受けており、1923年に学士号、1925年に修士号を取得しています。この頃は、霊長類の生物学や進化に興味を持っていたようで、ヒヒの頭蓋骨の進化について論文を書いています。やがて、ズッカーマンに第1の転機が訪れました。1926年に、イギリスに留学したのです。その時、ズッカーマンは二度と故郷の南アフリカには帰らないと強い決意をしたと言われています。

イギリスに渡ったズッカーマンは、ロンドン大学ユニヴァーシティ・カレッジ校医学部に入学し、1928年に卒業します。当時、この医学部には、著名な人類学者のグラフトン・エリオット・スミス(Grafton Elliot SMITH)[1871-1937]が解剖学者として勤務していました。1928年から1932年にかけて、母校の解剖学教室のデモンストレーターとして人体解剖を行いながら、ロンドン動物学協会ではサルの行動を観察しています。1933年から1934年にかけては、アメリカのイェール大学に1年間留学し、著名な霊長類学者、ロバート・ヤーキーズ(Robert YERKES)[1876-1956]の元で霊長類学を学びました。

ズッカーマンに、第2の転機が訪れました。ウィルフリッド・ル・グロ・クラーク(Wilfrod Le Gros Clark)[1895-1971]が、1934年に、オックスフォード大学医学部解剖学教室教授に就任した際に、デモンストレーターとして採用されたのです。やがて、二人の関係は微妙なものとなり、学問上大きく対立することになってしまいます。

ズッカーマンに、第3の転機が訪れました。第2次世界大戦が始まったのです。ズッカーマンは、国家安全省の科学アドヴァイザーに就任し、ドイツ空軍による爆撃の分析と爆撃による負傷の分析を行いました。そのために、北アフリカや地中海にまで出かけています。また、1944年6月6日に行われた連合軍によるノルマンディー上陸作戦の空輸の計画と分析も担当しました。1945年には、科学ディレクターとして、ドイツへの空爆の戦略的分析を担当しています。

第2次世界大戦後の1946年、ズッカーマンはバーミンガム大学の解剖学教授に就任します。実は、このポストはすでに1939年に決定されていたのですが、第2次世界大戦が勃発したために正式には就任していませんでした。このバーミンガム大学医学部では、解剖学の教育システムを大きく替えたことが有名です。それは、解剖実習室で過ごす時間を減らし、人類学を含めた広い知識を与えながら解剖を行う方法でした。同時に、多くの霊長類骨格標本を収集しています。ちなみに、この霊長類骨格標本は、1980年に大英自然史博物館に寄贈されました。バーミンガム大学時代は、統計学を駆使して、かつての上司のウィルフリッド・ル・グロ・クラークと多くの論争を行っています。バーミンガム学派と呼ばれた研究者には、エリック・アシュトン(Eric H. ASHTON)[1926-1985]やチャールズ・オックスナード(Charles E. OXNARD)等を育てました。

1960年、ズッカーマンは英国国防省のチーフ科学アドヴァイザーに就任し、1971年までこの地位に留まりました。1968年、ズッカーマンはバーミンガム大学を定年退官します.。翌年の1969年にはイースト・アングリア大学に移籍し、1993年に死去するまでその地位に留まっています。1971年には、一代限りの爵位を襲名しました。そこで、ズッカーマンは、ロード・ズッカーマンと呼称されています。

ズッカーマンが書いた本として、以下のものがあります。

- Zuckerman(1928)『The Social Life of Monkeys and Apes』

- Zuckerman(1932)『Functional Affinities of Man, Monkeys, and Apes』[このブログで紹介済み]

- Zuckerman(1970)『Beyond the Ivory Tower』[このブログで紹介済み]

- Zuckerman(1973)『The Concepts of Evolution』[このブログで紹介済み]

- Zuckerman(1978)『From Apes to Warlords』[このブログで紹介済み]

- Zuckerman(1988)『Monkeys, Men, and Missiles』

ズッカーマンは、1993年4月1日に、血栓により88歳で亡くなりました。まさしく、霊長類学・解剖学の研究のみならず、政府の政策にまで関わった研究者としては異例の波瀾万丈の人生だと言えるでしょう。