アクア説は、別名アクア・エイプ説あるいは水生類人猿説とも呼ばれます。この学説は、ドイツのマックス・ヴェシュテンヘーファー(Max WESTENHOFER)[1871-1957]が1942年に唱え、1960年にイギリスのアリスター・ハーディー(Alister HARDY)[1896-1985]が唱え、1972年に作家のエレイン・モーガン(Elaine MORGAN)[1920-2013]が一般向けの本を書いたことで有名になった説です。

このアクア説は、初期人類の段階で海や川で進化したというものです。

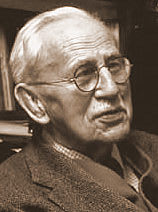

アリスター・ハーディー(Alister HARDY)[1896-1985]

(経歴)

アリスター・ハーディーは、1896年2月10日に、イギリスのノッティンガムにて生まれました。1914年に、ハーディーはオックスフォード大学に進学するはずでしたが、第1次世界大戦の勃発により、志願して陸軍に入隊します。

その後、ハーディーはオックスフォード大学で動物学を学び、1928年にハル大学の動物学教授に就任しました。また、1942年にアバディーン大学で自然史の教授に就任します。1946年、ハーディーは母校・オックスフォード大学で動物学の教授に就任し、引退する1961年までその地位に留まりました。ハーディーの専門は、海洋生物学です。

1940年には王立協会会員に、1957年にはナイトを授与されています。ハーディーは、1985年5月22日に89歳で死去しました。

(理論)

ハーディーが、アクア説に気付いたのは1930年だと言われています。その時、フレデリック・ウッド・ジョーンズ(Frederic Wood Jones)[1873-1954]が1929年に出版した『Man's Place Among the Mammals』(哺乳類としてのヒトの位置)を読んでいて、アクア説に気付いたそうです。しかし、ハーディーはその説を30年間もあたためてあえて発表しませんでした。それは、周りの人間が止めたからだそうです。これが本当だとすると、1942年にマックス・ヴェシュテンヘーファー(Max WESTENHOFER)[1871-1957]が発表した時よりも前に気付いていたことになります。つまり、二人は独立でこのアクア説に辿りついたということでしょう。

ハーディーは、これまで、アクア説について1960年から1977年にかけて3つの論考を残しています。1960年に、「ニュー・サイエンティスト」誌の第7巻に発表しました。この論考は、エレイン・モーガン(Elaine MORGAN)[1920-2013]の『人は海辺で進化した』(どうぶつ社1998年)に転載されています。

・陸上で進化した哺乳類の内、クジラ・イルカ・ネズミイルカ等は再び海に戻っていった。類人猿の仲間でも、木の上から追われて海岸や浅瀬で貝・甲殻類・ウニ等を食べるようになったものがいたのではないか。その場所は、熱帯地方の海だと推定される。この事は、人間の例外的とも言える水泳能力が示している。

・人間が体毛を失っていることは、クジラ・ジュゴン・マナティー・カバ等暖かい地方に生息する水生哺乳類の特徴である。これは、泳ぐときに抵抗を少なくするためと考えられる。人間の頭部に毛が残っているのは、泳ぐ時に自ら出ているため、熱帯の太陽から保護するためであろう。

・人間の体は流線型であるが、皮下脂肪層が発達しているためである。類人猿と異なり、人間の皮下脂肪層は皮膚にしっかりとはりついている。これは、体毛が少ない事と関係があると推定される。この皮下脂肪層は毛皮の代替物で、これにより広範囲の気温変化に耐えられる。

・人間の直立二足歩行は、水底に足をつけて立っている姿勢で獲得された。ただ、一日の内半分以上は陸上で過ごしたと考えている。人間は直立二足歩行をするため、類人猿のように手を使って体重を支える必要がないため、手は原始的な構造のままである。

・人間の道具の製作は、ラッコのように、石を使ってウニの殻を砕き、甲殻類の殻を割っていた事から始まった。

・人類進化の中での化石人類の空白は、海で生活していたため、海の生き物に食べ尽くされたために化石が発見されない。いずれ、熱帯の海岸近くの鮮新世の堆積物からミッシング・リンク(失われた環)が発見されるだろう。

![日本の人類学者51.小金井良精(Ryosei KOGANEI)[1859-1944]](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/0a/97/46d972234646556faff44f0f58d1bae6.jpg)