将棋は、初心者(ルールを把握して、駒の動きを間違えないで一局を指し通せる)から5級ぐらいまでに大きな壁があります。しかも、5級ぐらいにならないと将棋の面白さが実感できないのが悩みの種です。

一番良い上達の方法は、もちろん実戦です。一日5局ほど、自分より少し強い人がベストですが、ずっと強い人でも良いですし、最近では将棋ソフトという便利なものもあります。それで、500回ぐらい「あっ」とが「ぎゃっ」と叫ぶ痛い目に会えば、嫌でも5級になります。

王手や駒の利きの見逃しの初歩的なもの、初心者が犯しやすいミス(桂馬の高跳び歩のえじき等)を何度も咎められれば、嫌でも駒の利きには注意をするようになりますし、車の運転と同じように自然と3手の読み(こう指すと、ああきて、こう指す)ができるようになり、将棋の感覚も身につきます(車の運転のようなもの)。何度も痛い目に会えば、それが身に付き逆に相手に使うこともできるようになります。

あとは、詰将棋です。これは、駒の利きを完全に掌握して読まないとダメなので、読みの力がつきます。正解が発見できれば非常に気持ちが良いのですが、出来ないと苦痛なだけです。余ほど簡単なものならといいのですが、通常の3手詰は5級ぐらいの棋力がないと難しいです。

あとは「次の一手」を解くことです。これは「終盤は駒得より速度」とか「玉を下段に落とせ」とか「駒の特性を生かす」とか、将棋のコツを理解するのに役立ちます。しかし、これもある程度の棋力がないとなかなか解けません。

で、もう少し何とかならないのかと考えたのが今回の講座です。

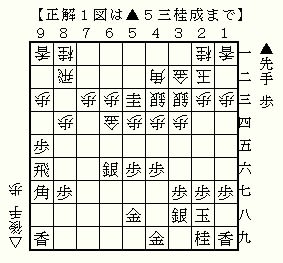

将棋世界2011年7月号、級位コース第1問です。

(実際の問題は1筋の端歩は突き合っています。私のミスでした)

互いの陣形が不自然です。特に後手の陣形、銀矢倉や飛車先が8四なのが不自然です。さらに直前に、多分▲6五桂に5三の金を6四にかわしたところと思われます。そもそも5三に金がいることが不自然ですし、△6四金と上がるのも危険の匂いがする手です。

では、まず、この問題図から考えていただきましょう。

△6四金に危険の匂いがすると書きましたが、それを咎める手があります。後手の金と角の位置関係を悪くして、その弱点を突くという手です。

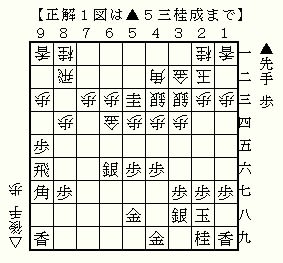

正解は

です。

しかし、初心者の方はこの手を見ても、ピンと来ないかもしれませんね。

そこで、▲5三桂成△同角の初級者1図からもう一度、お考えください。

一番良い上達の方法は、もちろん実戦です。一日5局ほど、自分より少し強い人がベストですが、ずっと強い人でも良いですし、最近では将棋ソフトという便利なものもあります。それで、500回ぐらい「あっ」とが「ぎゃっ」と叫ぶ痛い目に会えば、嫌でも5級になります。

王手や駒の利きの見逃しの初歩的なもの、初心者が犯しやすいミス(桂馬の高跳び歩のえじき等)を何度も咎められれば、嫌でも駒の利きには注意をするようになりますし、車の運転と同じように自然と3手の読み(こう指すと、ああきて、こう指す)ができるようになり、将棋の感覚も身につきます(車の運転のようなもの)。何度も痛い目に会えば、それが身に付き逆に相手に使うこともできるようになります。

あとは、詰将棋です。これは、駒の利きを完全に掌握して読まないとダメなので、読みの力がつきます。正解が発見できれば非常に気持ちが良いのですが、出来ないと苦痛なだけです。余ほど簡単なものならといいのですが、通常の3手詰は5級ぐらいの棋力がないと難しいです。

あとは「次の一手」を解くことです。これは「終盤は駒得より速度」とか「玉を下段に落とせ」とか「駒の特性を生かす」とか、将棋のコツを理解するのに役立ちます。しかし、これもある程度の棋力がないとなかなか解けません。

で、もう少し何とかならないのかと考えたのが今回の講座です。

将棋世界2011年7月号、級位コース第1問です。

(実際の問題は1筋の端歩は突き合っています。私のミスでした)

互いの陣形が不自然です。特に後手の陣形、銀矢倉や飛車先が8四なのが不自然です。さらに直前に、多分▲6五桂に5三の金を6四にかわしたところと思われます。そもそも5三に金がいることが不自然ですし、△6四金と上がるのも危険の匂いがする手です。

では、まず、この問題図から考えていただきましょう。

△6四金に危険の匂いがすると書きましたが、それを咎める手があります。後手の金と角の位置関係を悪くして、その弱点を突くという手です。

正解は

です。

しかし、初心者の方はこの手を見ても、ピンと来ないかもしれませんね。

そこで、▲5三桂成△同角の初級者1図からもう一度、お考えください。

(そのための「次の一手」でもありますが)

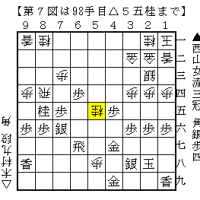

65の桂馬が邪魔というのが詰将棋みたいです。

>次の一手というよりも「3手の読み」が必要ですよね

そうですね。基本は3手の読み。

ただ、上級者の場合、問題図ですと、▲5三桂成△同角▲○○○が3手の読みで、▲○○○以後△○○○▲○○○は瞬時に閃きますが、初心者だとそうはいきません。

だから、問題図で「3手の読みです」と記しても、実際はピンとこないことが多いのです。

>65の桂馬が邪魔というのが詰将棋みたいです

そうですね。面白い筋ですね。

500回というのは、ちょっと考えて、「ああそうか」という体験を多く積むということが大切だということです。

気軽に考えて、分からなかったら、答の記事を見てください。

本当は、いっぱい出題して、すばやく解答というのが理想なのですが。