日本小児科学会から、新型コロナウイルス感染症に関するQ&A(2020年2月27日現在)が発表されています。

マスコミで報道される情報は圧倒的に成人や高齢者が対象の物のため、小児に直接適応すると混乱を招く場合もあります。

皆さん是非ご一読いただき、適切な対応をしていただければと思います。

ご不明な点や、疑問点などがあれば、

どんぐりHPの掲示板 等を利用してご相談ください。

◆新型コロナウイルス感染症に関するQ&A(日本小児科学会 予防接種・感染症対策委員会 2020年2月27日現在)

>>>

PDF版はここをクリック

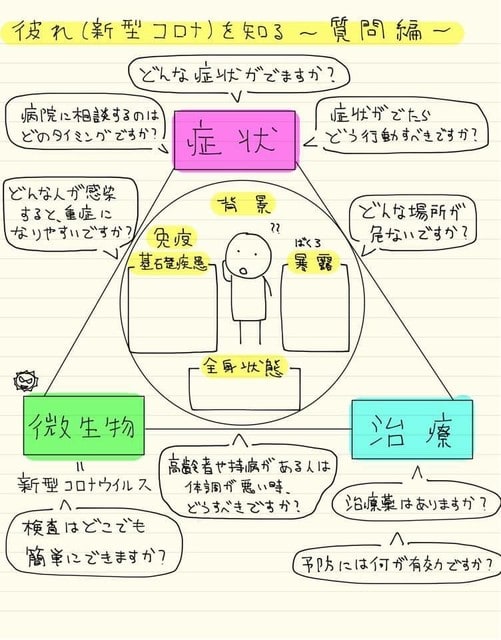

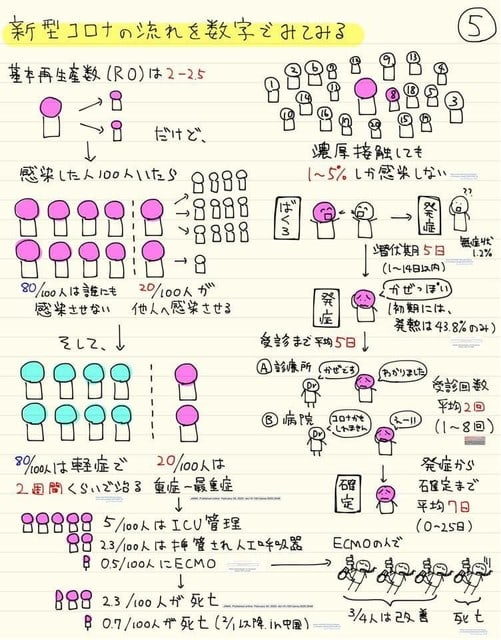

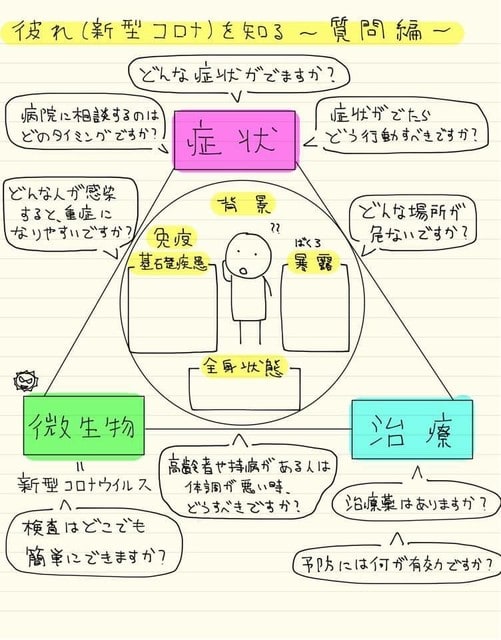

昨年12月に中国湖北省武漢市で発生した新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は、武漢市を中心に大規模な流行が認められ、日本における患者報告数も増加しています。小児の患者に関する情報は世界的にも限られていますが、国内においても数例の報告があり、子どもの感染者を想定した診療が必要になっています。また、感染対策は重要ですが、可能な範囲で通常の日常生活を続けることも子どもの成長や発達には不可欠なことです。

当委員会では、現時点で想定される小児患者に関する疑問についてQ&Aを作成いたしました。なお、本見解は現在の疫学情報、数少ない報告や、過去のコロナウイルス感染症を踏まえたものである事にご留意ください。また状況に応じて今後内容は更新する予定です。

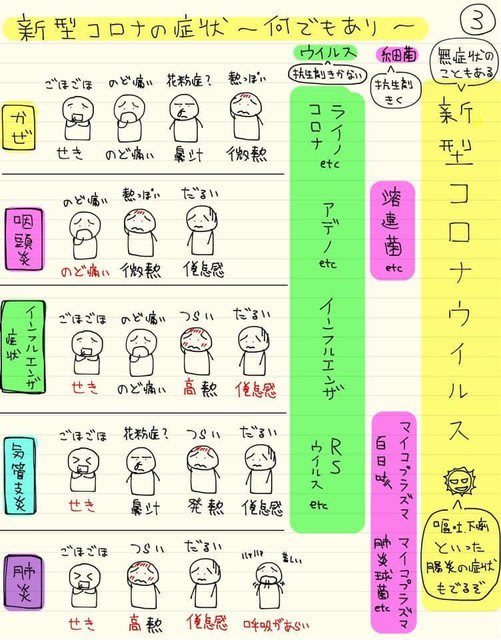

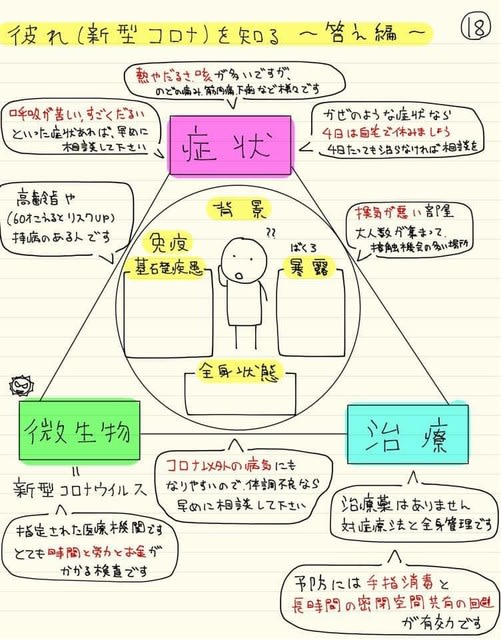

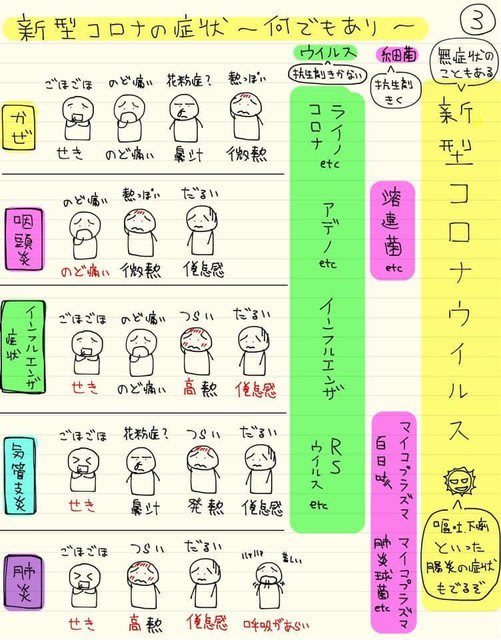

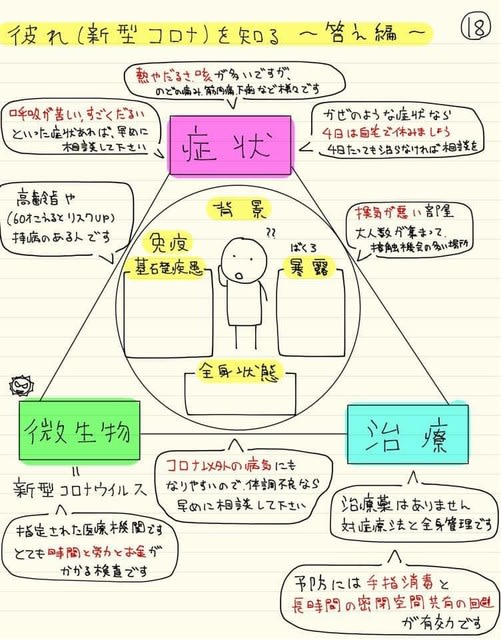

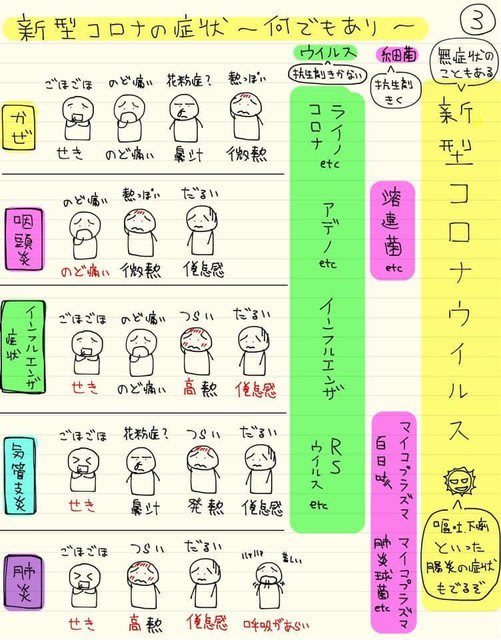

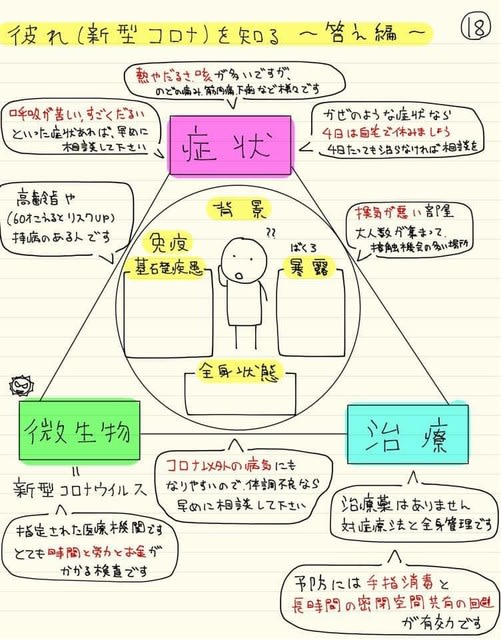

Q 子どもが新型コロナウイルスに感染するとどのような症状がでますか?

A:現時点では情報が少なく、分からない点が多いです。中国からの報告では、2020年1月30日時点で確定診断のついた9,692人中、小児(生後1か月から17歳)患者は28人のみでした。しかし、2月11日には小児の感染者数は965人にものぼっています。これまでの報告もあわせると、家庭内において感染している例が多く、発熱、乾いた咳、倦怠感を訴える一方で、鼻汁や鼻閉などの上気道症状は比較的少ない様です。一部の患者では嘔吐、腹痛や下痢などの消化器症状を認めました。血液検査でも明らかな特徴はありません。胸部エックス線検査や肺のCT検査を行うと肺炎が認められる患者もいますが、ほとんどが1ー2週で回復しています。感染していても無症状である可能性も指摘されていますが、子どもは正確に症状を訴えられない事に注意しなければなりません。

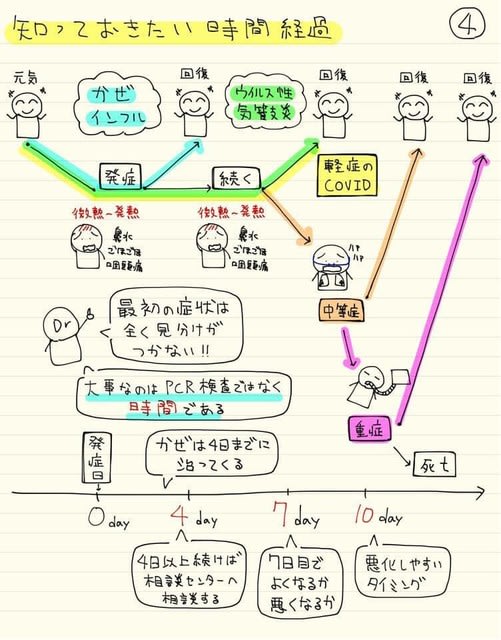

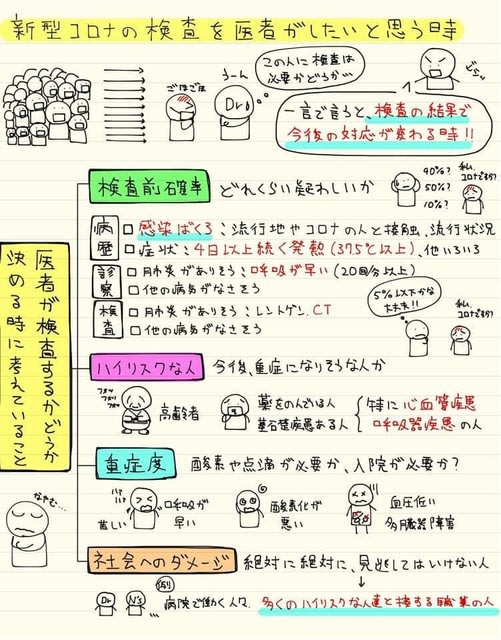

Q 子どもの新型コロナウイルス感染症は重症化しますか?

A: 今のところ、成人が感染し、呼吸不全を呈し、重症化した報告はありますが、小児患者が重症化したという報告は稀です。しかし、成人同様に感染後1週間ごろより呼吸状態が急速に悪化する可能性も指摘されています。なお、別の種類のコロナウイルスによる感染症である重症急性呼吸器症候群(SARS)や中東呼吸器症候群(MERS)では小児の患者の多くは比較的軽症であったことがわかっていますが、一部重症化したという報告もあります。

Q 小児ぜんそくなどの合併症を持っている子どもに関して特に注意すべきことはありますか?

A: 一般的に小児ぜんそくなどの合併症を持っている子どもの呼吸器感染症は重症化する可能性があります。ただ基礎疾患ごとにリスクや対応は異なりますので、かかりつけの医師にご相談ください。また、周囲の人が感染しないように気を付けることが重要です。

Q 母乳はやめておいた方がいいですか?

A: 母親が感染している場合は、接触や咳を介してお子さんが感染するリスクがありますので、直接の授乳は避ける必要があります。母乳自体の安全性については現時点では明らかではありませんが、中国からの報告では、感染した女性6名の母乳を調べたところウイルスは検出されなかったと報告されています。従って、母親が解熱し状態が安定していれば、手洗い等を行った上で搾乳により母乳を与えることは可能と思われます。

Q 子どももマスクはしておいた方がいいですか?マスクが出来ない場合はどうしたらいいですか?

A: 感染している人のくしゃみや咳に含まれる飛まつを直接浴びないという観点からは、マスクをすることの利点はあるかと思いますが、小さなお子さんでは現実的ではないと思われます。子どもの患者のほとんどは、家庭内において親から感染していますので保護者の方が感染しないこと、感染した方から1-2メートル以上の距離を保つことがお子さんの感染予防につながります。

また、ウイルスに汚染されたおもちゃや本などに触れた手で、口や鼻、目を触ることでも感染しますので、手洗いや消毒も大事です。

Q 子どもの症状が新型コロナウイルスによるものかもしれないと思ったら早めに医療機関を受診した方がいいですか?

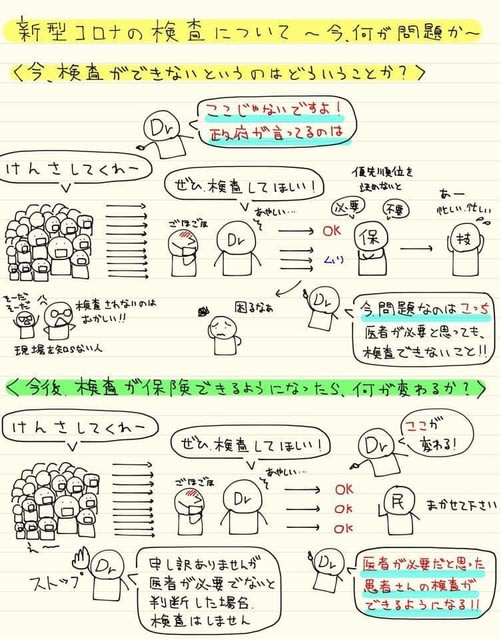

A: 現時点(2020年2月27日)において、国内で新型コロナウイルスに感染している小児は数例に留まっています。インフルエンザも含めた他のウイルスによるものと考えるのが妥当です。

また、新型コロナウイルス感染症を疑って一般の医療機関や休日夜間急病診療所等を受診しても、診断を確定するための検査はできません。むしろ受診によって新型コロナウイルスの感染の機会を増やす危険性があることを念頭におく必要があります。

さらには、新型コロナウイルス感染の軽症者に対する特異的な治療法はありません。今の段階では、呼吸数が多い、肩で息をする、呼吸が苦しい、唇や顔の色が悪いなど、肺炎を疑う症状があり、入院加療が必要と考えられる場合を除いては、新型コロナウイルス感染症を心配して医療機関を受診することはお勧めできません。

なお、厚生労働省からの新型コロナウイルス感染症を疑う基準では、「37.5℃以上4日」とありますが、この基準では、小児の「風邪」の多くが当てはまってしまいます。この基準は成人・高齢者では適当ですが、小児では実際的ではなく、帰国者・接触者相談センターへの電話の機会を増やし、回線が通じにくくなる可能性を高めます。

小児では、原因不明の発熱が続く、呼吸が苦しい、経口摂取ができない、ぐったりしているなどの様子が見られるときは、速やかに医療機関を受診してください。ただし、小児であっても濃厚接触者や健康観察対象者である場合は、まず地域の帰国者・接触者相談センターにご相談ください。

Q 病院における面会は全面的に禁止したほうが良いですか?

A: 入院中の子どもにとって保護者の方との面会は非常に重要です。小児への面会については、必要最小限の人数に絞り、感染対策を強化しながら継続が望ましいと考えます。また、面会者の方は、自宅で体温を測り、咳、鼻汁、下痢、嘔吐などの症状がない事を確認した後、子どもの面会前には、手洗いとマスク着用などの感染対策を守ることなどの協力が必要です。

Q 保育所、幼稚園、学校などに行くことは控えたほうが良いでしょうか

A: 現時点では、国内の小児の患者は稀で、成人の感染者からの伝播によるものですので、保育所、幼稚園、学校などへの通園、通学を制限する理由はありません。しかしながら、地域で小児の患者が発生した場合、またはそれが想定される場合には、一定期間、休園や休校になる可能性があります。今後の地域での流行状況に応じて、臨機応変な対応が必要となりますので、お住まいの地方自治体からの指示に従ってください。

また、各家庭内で感染者がでた場合は、その子どもは濃厚接触者として登校、登園を控えることになります。また、厚生労働省から微熱や風邪の症状がある場合は、登校、登園を控えるようにという推奨が出ています。それらを守っていただく事が大事です。