【初回作成日:2011.8.13、最終改版日:2017.5.23】

家族が亡くなると、悲しんでいる暇もないくらいバタバタするものです。

このエントリでは、バタバタする原因の1つである役所の手続き・名義変更・相続等の各種事務手続きの体験記や感想を記載します。

なお、うちの実家の家族構成は次の通りです。

・父 = 今回亡くなった親父。実家の世帯主。

・母 = 同じく実家に居住。

・姉 = 結婚しており、実家の戸籍からは外れている。近所に在住。

・私 = 未婚で横浜在住。戸籍は実家(大分県)。

親父の遺産を受ける資格がある人間は母・姉・私の3人ですが、基本的に遺産類は母が引き継ぎます。

1. 亡くなった直後に行う手続き

ここでは亡くなった直後に行う公的な事務手続きについて記載します。

(1) 死亡届

死亡届(A3用紙・左側)

死亡診断書(A3用紙・右側)

死亡届は死亡診断書と一緒になったA3用紙で、左半分が死亡届、右半分が死亡診断書(死体検案書)になっています。

左の死亡届は家族が記入し、死亡診断書は死亡日時や死因等を医師が記入死亡届の用紙は病院が常備しているので、先に病院が死亡診断書の部分を記し、その後、家族に渡されるのが一般的なパターンかと。

葬式を葬儀屋に依頼している場合は、葬儀屋が市役所に提出してくれます。市役所では死亡届と引き替えに火葬許可証が戻ってきます。

【一口メモ】

提出前に死亡届のコピーを必ず何部か取っておくこと。後日、死亡届のコピーが必要な手続きあり。

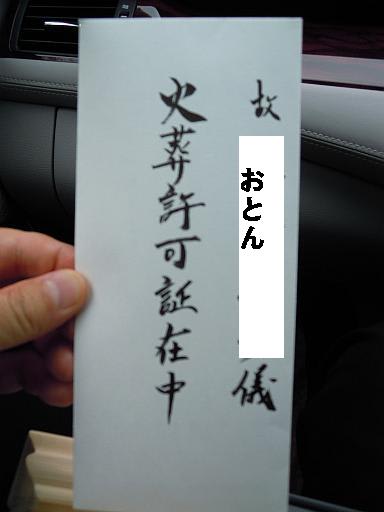

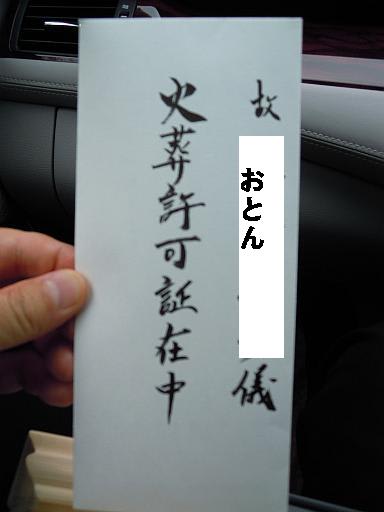

(2) 火葬許可証・埋葬許可証

火葬許可証の入った封筒

火葬許可証と埋葬許可証は、2枚組カーボンコピーになっています。火葬許可証はその名の通り、火葬する際に必要な重要書類です。これが無いと火葬できません。

火葬許可証は火葬前に火葬場の事務に提出し、火葬終了後に印を押した埋葬許可証が戻ってきます。

【一口メモ】

埋葬許可証は納骨の際に霊園に提出するものです。うちの田舎だと納骨は(火葬から日の経った)四十九日のときに行うので、バタバタしているうちに紛失しないように管理する必要があります。

2. 市役所等で葬儀後すぐに行う手続き

ここでは亡くなってから7~10日以内に市役所で行うような、事務手続きについて記載します。今回の親父のケースでは、葬儀の翌日に行ってきました。

まず死亡届を提出した際に、市役所の方から親族を亡くしたご家族向けに「○○を持って市役所に手続きに来て下さい」との案内文をもらうのでそれに従います。

持参必須なのは、手続きに来た人の身分証明書(免許証)と印鑑、返却する親父の国保の保険証や印鑑証明のカード等。それと筆記具と資料整理用のファイル、銀行口座の判るもの(通帳)、各種証明書の取得に必要なお金も用意しておきます。

市役所の窓口に行くと、親族を無くした人用の窓口巡回セットっぽい用紙(住民職権異動届)を渡されるので、必要な窓口に行っては処理済印をもらい、全部の手続きが終わったら、最初の窓口に提出して終了になります。ぶっちゃけスタンプラリー状態です。

住民職権異動届 (手続き完了後に要返却)

(1) 市民課関係の手続き

市民課というと住民票や戸籍関連の事務を行っているところですが、今回住民記録関係の手続きは死亡届を出してすでに終わっているので、ここでは親父の印鑑登録カードを返納して終了。

(2) 市税・固定資産関係の手続き

市税の方は、平成23年度分の住民税はすでに支払われていることもあり、職員からちょっとした説明があったのみで、この場での手続きは特に無し。変更があった分については、再計算の上、後日通知しますとのこと。

固定資産については、家・土地の登記変更には時間がかかるものなので、「相続人代表者指定届」というものを先に提出し、親父宛の固定資産税はおかん宛てに請求が来るようにする申請書を提出。このとき固定資産税等を口座振替で納付できる申請書をもらって帰ります。

(3) 福祉・保険年金関係の手続き

ここではまず、親父の健康保険証(国保)を返納。

しかし後日、共済等に入院給付金の申請を行おうとした際に「入院当時、国保に加入していたことを示す書類を添付せよ」と言われて困ることに。(;´Д`)

市役所でもそのような証明書の発行は行っていなかったため、結局返納した保険証のコピーをいただき、それで代用することに。従って、保険証は返納前にコピーを取っておくことを推奨します。

続いて同じ窓口で葬祭費請求書が差し出されたので、これを記載して申請。これは市民が亡くなったときに葬祭費の補助として2万円頂けるというもの。申請者は喪主になるので、今回は私が申請することに。

後日そのお金が私の銀行口座に振り込まれることになるのですが、当然のことながら種別が「公金」になっていました。公金を受け取ることは初めてだったのでちょっと感動(笑)。

ちなみに窓口の人に「葬祭費は現金でもらえないの?」と聞いたところ、「現金渡しは銀行口座を持たないような人にしかできません」とのこと。なるほど。

続いて介護保険資格喪失届を提出し、併せて介護保険の被保険証を返納。

残るは年金関係の手続きですが、年金の切替関係の手続きは市役所では行えず、ちょっと遠くの年金事務所まで行く必要があるので、ここでは年金の手続きに必要な書類の一覧と、年金事務所の連絡先の書かれた紙を渡されます。

この日の市役所での各種手続きはこれで終了。今後、名義変更や各種申請に必要となる証明書(戸籍謄本・印鑑証明・おかんの所得証明等)を各複数枚取得し、この日は市役所から撤収します。

3. 年金の切替手続き

市役所の手続きを行ってから土日を挟んだ月曜日に、車で数十分離れたところにある年金事務所に向かいます。

持って行かなければならない書類が色々あるので、事前に準備して年金事務所に向かいました。必要なものは全部覚えている訳ではないのですが、

・親父とおかんの年金証書と年金手帳

・戸籍謄本(親父が除籍されたことを示す資料)

・おかんの所得証明

・おかんの通帳と印鑑

などがありました。

この日は朝一(9時前)の窓口オープンに併せて出動。業務開始の10分前に到着したのですが2番乗りでした。ただし窓口は定時前に開けてくれたので、ほとんど待つことなく手続きを開始。

持ってきた書類の確認とか、「今の年金が、遺族年金に切り替わります」等の説明を受け、5枚ぐらいの書類に住所・氏名を書いて捺印します。

年金の変更内容については、ぶっちゃけた話、よく判りませんでした。おかんがもらえる額が半分近くに減ることと、最初の振込が数ヶ月先になるということぐらいしか頭に残っていません。(;´Д`)

大した手続きはしていないのですが、あっという間に40分が経過し、手続きは終了。

おかん曰く、5年ほど前に親父とこの年金事務所で年金受給の手続きを行ったときは、高圧的な態度を示す何様な職員が対応していたとのこと。ところが今回はとても丁寧に対応して頂き、好印象でした。数年前の年金問題が、良い方向に作用したのではないかなぁと。

ちなみに親父の年金証書は回収されましたが、年金手帳は返却されました。

4. 名義変更関連の手続き

ここでは各種親父名義だったものを、おかん名義に変更した際の手続き内容等について記載します。基本的に名義変更と口座振替の変更手続きが中心となります。

(1) 電気(九州電力)

名義変更については、九電の知り合いが手続きを進めてくれたので詳細は不明。後日口座振替の変更書類が届いたのでそれを返送して完了。

(2) 水道

市役所の水道局の窓口で名義変更の手続きを行う。口座振替の変更書類も併せて提出。

(3) プロパンガス

名義変更だけは電話で完了。元々おかんの口座から引き落とされていたので、電話だけで対応完了。

(4) 自宅の電話回線(NTT西日本)

コールセンターに電話すると、名義変更の仮変更を行ってくれる。正式な変更処理を行うには、親父が亡くなったことを示す書類(コピー可)の提出が必要とのこと。

後日NTTより名義変更の書類と口座振替の変更書類が郵送されるので、それに親父が除籍になったことを示す戸籍謄本のコピーを添付して手続き完了。

(5) CATV

市役所で変更申請書を配布していたので、これを持ち帰って記入。後日ケーブルテレビ会社の窓口に出向いて提出し、対応完了。

(6) auの携帯電話解約

全く使っていなかった、親父の携帯電話を解約する。親父が死亡したことを示す資料(会葬礼状や新聞のおくやみ欄でも可)と携帯電話と身分証明書と印鑑を持ってauショップで手続きを行う。

※ KDDIの死亡解約手続きの詳細は、こちらを参照。

通常、年間契約の携帯電話を決められた月以外で解約すると違約金が発生するが、死亡解約はそれが免除されるとのこと。auショップからは名義変更して継続使用することを勧められたが、とっとと解約したかったので、速攻で解約。せいせいする。

<余談:auに対する恨み辛み>

親父は生前、auの携帯を持っていたものの全然使っていませんでした(そもそも自宅ではauの電波はほとんど入らず、使えない状態)。

「どうせなら電波の入るdocomoに乗り換えたら?」という家族の提案にも耳を貸さず、かたくなにauの携帯電話を持ち続けていました。なんでもKDDIとは仕事上のお付き合いがあったようで。

ところが2年前に食道癌の手術を受けて満足に声が出せなくなった(通話できなくなった)ときに、「さすがに携帯はもう使わないよね」ということで、親父の了解を得て一度auショップに解約処理に向かうものの、

「契約者本人が来るか、委任状がなければ解約はできない」

と言われ、解約手続きは拒否されました(家族が携帯電話本体と親父の運転免許証を持っていってもダメ)。

親父は入院中で動けないことや、食道癌になる前から手が震える病気でペン書きによる署名ができないので、委任状を書くことも難しい旨を伝えたものの、店員は「それだと解約は出来ない」との一点張り。

結局ラチが明かず、親父が亡くなるまで2年以上放置し続け、毎月4千円ぐらいの無駄な基本料金を払い続けることに。そんな経緯もあり、うちの家族の中ではauは携帯キャリア中で最低の評価となっています。

5. 業者に手続きを依頼した名義変更

(1) 親父の車(自動車)

知人が経営している近所のカーコンビニ倶楽部に対応を依頼。遺産の自動車は不動産のような扱いになるとのことで、おかん・私・姉で遺産分割協議書を作成することに。

自動車用の遺産分割協議書は、車屋であればたまに扱う書類のようで、専用フォーマットがお店の方からすぐに出てきました。

このフォーマットに車のナンバーや車台番号等を記入し、「親父の車はおかんが引き継ぐことに同意します」という旨の遺産分割協議書を作成し、おかん・私・姉が署名+実印で捺印を行います。

その後、この遺産分割協議書と車検証とおかんの印鑑証明を添えて、車屋とつき合いのある司法書士(だったかな?)を挟んで陸運局に申請。そしておかん名義の車検証が戻ってきて手続き完了。

車の名義変更にかかった費用は5,400円(+印鑑証明300円)でした。

(2) 自宅(土地・建物)の登記変更

こちらは地元の司法書士に対応を依頼。自動車のときと同様に、「土地と建物はおかんが引き継ぐことに同意します」という旨の遺産分割協議書を作成し、3人が署名と実印で捺印。

不動産に関しては自動車の時と違い、きちんと書類を揃えなければならない点がちょっと面倒です。

・印鑑証明は全員分必要 (実家が九州でも、横浜市民のブログ主の印鑑証明は、横浜の区役所で取得する必要あり)

・相続人全員の関係が判る戸籍謄本を揃える必要あり。私の場合は親父&おかんと同じ戸籍なので、私が子であることはおかんが取った戸籍謄本で確認できるのですが、結婚して籍を外れた姉に関しては、姉の戸籍謄本を取る必要がありました。(※1)

<※1:2012.7.8 追記>

うちの実家の自治体は、姉が結婚した後で戸籍の電算化が行われたため、親父の戸籍を取っただけでは、そのときすでに除籍された姉との関係がすぐに判らない状態でした(特別なパターン)。

通常の場合だと、実家の戸籍謄本を取りさえすれば、結婚した子供も「婚姻により除籍」された旨が記載されているので、これだけで親子関係は証明できると思います。

これらの書類を揃えた上で、「登記変更処理を司法書士に委任します」という委任状におかんがサインし、現行の登記の書類等も揃えて名義変更処理を依頼。

書類を揃えるまでは大変だったのですが、司法書士に全部書類を出してからは、数日で登記変更は完了しました。

なお、登記変更にかかった費用は全部で10万円ぐらいでした。

(3) 株式の名義変更

親父が会社勤めをしていた頃、従業員持ち株会でちまちま溜めていた株がバカにならない額で残っており、これを引き継ぐことに。

しかし我が家は亡くなった親父を含めて、普段から株に手を出している人は皆無。何をどうすりゃええのか、さっぱり判りません。(;´Д`)

そうしたところ、元同僚の知人が会社のOB会経由で手続き方法を問い合わせてくれて、名義手続きに必要な書類一式を送ってもらう。それによると親父の株は昔は会社が管理していたのだが、その後中央三井信託銀行で管理されているとのことで、そこに対して相続申請の手続きが必要とのこと。

手続きに当たっては、株式の移し替え先となる証券口座が必要となるため、まずは証券口座を作成することから始めることに。銀行口座を持っている新生銀行のホームページを見たところ、提携している楽天証券の口座なら新生銀行経由ですぐに作れそうなので、とりあえずそこにお願いしてみる。

次のような感じで手続きを行うが

・新生銀行のサポートに電話して証券口座開設の申請書送付依頼

↓

・申請用紙が数日後自宅に届く

↓

・必要事項を書いて郵送する

↓

・「書類に不備があったため受け付けられませんでした」との通知ハガキが2週間後ぐらいに届く(泣)

↓

・書類は返送されないため、申請書の取り寄せからやり直し(;´Д`)

↓

・申請書を再送付して、ようやく証券口座の開設完了

ということで、証券口座を作るのに1ヶ月近くかかってしまうことに。

予想外に時間がかかってしまったものの、続いて本丸である株式の相続申請を行う。ここで提出するのは「共同相続人同意書」と「口座振替申請書」の2つ。

「共同相続人同意書」は遺産分割協議書のようなもので、

・持っている株の会社名

・被相続人の情報

・共同相続人の情報

・未受領配当金の継承内容

を記載するようになっています。

被相続人の欄には、6000株を持っていた親父が何月何日に死亡した(相続が発生した)との情報を記入。

相続人の欄には、遺産を受ける権利のあるおかん・姉・私の3人がそれぞれ住所・氏名を自筆で記入し、相続する株数を書き、実印を押印。今回は私が代表して株を預かることになったので、おかんと姉の株数は0、私のところに6000と記載。

未受領配当金の継承内容欄には、「未受領配当金は全期おいらが受けます」との内容を記載。

続いて、口座振替申請書を記入。この申請書には

・持っている株の会社名

・今の株式所有者の名義(親父)

・振替対象の株式数(今回だと6000)

・振替先の口座明細(おいらの証券口座)

を記載。

口座明細には、加入者口座コード21桁を記入する欄があったが、手元の 証券口座情報には21桁のコードは載っていないため、再度新生銀行のサポートに問い合わせて確認。

私の場合だと下記のような21桁のコードになっていました。

「楽天証券の機構加入者コード(7桁)+私の証券口座番号(9桁)+00010」

最後は、これらの申請書に実家の戸籍謄本+姉の戸籍謄本+3人分の印鑑証明(おかん+姉+私)を揃えて、中央三井信託銀行に送付。それから2週間後くらいに、私の証券口座に無事に株式が移管されました。

今回の相続した株は1社分だけだったのですが、複数の株がある場合は、「共同相続人同意書」と「口座振替申請書」を持っている株の会社の数だけ用意する必要があります。関係者の署名・実印・印鑑証明もその分必要です。株をいろいろ持っている場合は、相続手続きが大変そうです…

6. 親父の銀行口座(預金)について (2012.6.15 追記)

誰がチクるのか判りませんが(公的機関から連絡が行くんでしょうが)、銀行口座はその名義人が亡くなると、わずか数日でロックされてしまい、口座の中の金を下ろすことも、入金を受けることもできなくなってしまいます。

そしてロックされた口座の金を下ろすには、相続人全員で遺産分割協議書を作成して銀行に提出する必要があり、手間も時間もかかります。このことは祖父母が亡くなった際に経験済みであったので、今回に関しては早めに手を打っていました。

具体的には親父がまだ動ける頃に、親父自身が自分の葬式代として予め何百万かを下ろしていました。そして親父が亡くなった当日、義兄に頼んで残っていた百何十万のお金全額を2回ぐらいに分けて引き出しました。

そのおかげで、銀行預金に関しては手間を掛けずに対処できました。

【一口メモ】

・うちの親父みたいに先が長くないことが判っている場合は、本人の意識があるうちに通帳(+キャッシュカード)+通帳印の在処とカードの暗証番号を確認しておくことを推奨します。

・使う頻度の少ない第2・第3口座は、予め全額を引き出しておいた方が手間がかからないと思います。

・引き落としの発生するメイン口座は、一日当たりの引き出し限度額以内のお金を口座に残しておいて、名義人が亡くなったら速攻で全額を引き出すとよいでしょう。

・口座名義人の死後すぐに各種引き落とし口座の変更を行ったとしても、直近の請求は前の口座の方に来てしまいます。しかしその場合でも、後日「引き落としが出来ませんでした」という旨の振込用紙入り請求書が送られてきますので、それで支払えばOKです。

・引き落としできなかった分については請求書が来るのですが、「入金できなかった」という連絡は来るかどうか判りません。口座の入金履歴を見て、遺族が引き続き受け取れる権利のある入金案件であれば口座変更の手続きを行いましょう。

7. 参考リンク

・遺族の手続一覧 (中野・杉並行政書士事務所)…コメント頂いた本職の方のリンク先です。各種手続きの詳細がまとまっています。

親父を癌で亡くしてみる【インデックスページ】に戻る

家族が亡くなると、悲しんでいる暇もないくらいバタバタするものです。

このエントリでは、バタバタする原因の1つである役所の手続き・名義変更・相続等の各種事務手続きの体験記や感想を記載します。

なお、うちの実家の家族構成は次の通りです。

・父 = 今回亡くなった親父。実家の世帯主。

・母 = 同じく実家に居住。

・姉 = 結婚しており、実家の戸籍からは外れている。近所に在住。

・私 = 未婚で横浜在住。戸籍は実家(大分県)。

親父の遺産を受ける資格がある人間は母・姉・私の3人ですが、基本的に遺産類は母が引き継ぎます。

1. 亡くなった直後に行う手続き

ここでは亡くなった直後に行う公的な事務手続きについて記載します。

(1) 死亡届

死亡届(A3用紙・左側)

死亡診断書(A3用紙・右側)

死亡届は死亡診断書と一緒になったA3用紙で、左半分が死亡届、右半分が死亡診断書(死体検案書)になっています。

左の死亡届は家族が記入し、死亡診断書は死亡日時や死因等を医師が記入死亡届の用紙は病院が常備しているので、先に病院が死亡診断書の部分を記し、その後、家族に渡されるのが一般的なパターンかと。

葬式を葬儀屋に依頼している場合は、葬儀屋が市役所に提出してくれます。市役所では死亡届と引き替えに火葬許可証が戻ってきます。

【一口メモ】

提出前に死亡届のコピーを必ず何部か取っておくこと。後日、死亡届のコピーが必要な手続きあり。

(2) 火葬許可証・埋葬許可証

火葬許可証の入った封筒

火葬許可証と埋葬許可証は、2枚組カーボンコピーになっています。火葬許可証はその名の通り、火葬する際に必要な重要書類です。これが無いと火葬できません。

火葬許可証は火葬前に火葬場の事務に提出し、火葬終了後に印を押した埋葬許可証が戻ってきます。

【一口メモ】

埋葬許可証は納骨の際に霊園に提出するものです。うちの田舎だと納骨は(火葬から日の経った)四十九日のときに行うので、バタバタしているうちに紛失しないように管理する必要があります。

2. 市役所等で葬儀後すぐに行う手続き

ここでは亡くなってから7~10日以内に市役所で行うような、事務手続きについて記載します。今回の親父のケースでは、葬儀の翌日に行ってきました。

まず死亡届を提出した際に、市役所の方から親族を亡くしたご家族向けに「○○を持って市役所に手続きに来て下さい」との案内文をもらうのでそれに従います。

持参必須なのは、手続きに来た人の身分証明書(免許証)と印鑑、返却する親父の国保の保険証や印鑑証明のカード等。それと筆記具と資料整理用のファイル、銀行口座の判るもの(通帳)、各種証明書の取得に必要なお金も用意しておきます。

市役所の窓口に行くと、親族を無くした人用の窓口巡回セットっぽい用紙(住民職権異動届)を渡されるので、必要な窓口に行っては処理済印をもらい、全部の手続きが終わったら、最初の窓口に提出して終了になります。ぶっちゃけスタンプラリー状態です。

住民職権異動届 (手続き完了後に要返却)

(1) 市民課関係の手続き

市民課というと住民票や戸籍関連の事務を行っているところですが、今回住民記録関係の手続きは死亡届を出してすでに終わっているので、ここでは親父の印鑑登録カードを返納して終了。

(2) 市税・固定資産関係の手続き

市税の方は、平成23年度分の住民税はすでに支払われていることもあり、職員からちょっとした説明があったのみで、この場での手続きは特に無し。変更があった分については、再計算の上、後日通知しますとのこと。

固定資産については、家・土地の登記変更には時間がかかるものなので、「相続人代表者指定届」というものを先に提出し、親父宛の固定資産税はおかん宛てに請求が来るようにする申請書を提出。このとき固定資産税等を口座振替で納付できる申請書をもらって帰ります。

(3) 福祉・保険年金関係の手続き

ここではまず、親父の健康保険証(国保)を返納。

しかし後日、共済等に入院給付金の申請を行おうとした際に「入院当時、国保に加入していたことを示す書類を添付せよ」と言われて困ることに。(;´Д`)

市役所でもそのような証明書の発行は行っていなかったため、結局返納した保険証のコピーをいただき、それで代用することに。従って、保険証は返納前にコピーを取っておくことを推奨します。

続いて同じ窓口で葬祭費請求書が差し出されたので、これを記載して申請。これは市民が亡くなったときに葬祭費の補助として2万円頂けるというもの。申請者は喪主になるので、今回は私が申請することに。

後日そのお金が私の銀行口座に振り込まれることになるのですが、当然のことながら種別が「公金」になっていました。公金を受け取ることは初めてだったのでちょっと感動(笑)。

ちなみに窓口の人に「葬祭費は現金でもらえないの?」と聞いたところ、「現金渡しは銀行口座を持たないような人にしかできません」とのこと。なるほど。

続いて介護保険資格喪失届を提出し、併せて介護保険の被保険証を返納。

残るは年金関係の手続きですが、年金の切替関係の手続きは市役所では行えず、ちょっと遠くの年金事務所まで行く必要があるので、ここでは年金の手続きに必要な書類の一覧と、年金事務所の連絡先の書かれた紙を渡されます。

この日の市役所での各種手続きはこれで終了。今後、名義変更や各種申請に必要となる証明書(戸籍謄本・印鑑証明・おかんの所得証明等)を各複数枚取得し、この日は市役所から撤収します。

3. 年金の切替手続き

市役所の手続きを行ってから土日を挟んだ月曜日に、車で数十分離れたところにある年金事務所に向かいます。

持って行かなければならない書類が色々あるので、事前に準備して年金事務所に向かいました。必要なものは全部覚えている訳ではないのですが、

・親父とおかんの年金証書と年金手帳

・戸籍謄本(親父が除籍されたことを示す資料)

・おかんの所得証明

・おかんの通帳と印鑑

などがありました。

この日は朝一(9時前)の窓口オープンに併せて出動。業務開始の10分前に到着したのですが2番乗りでした。ただし窓口は定時前に開けてくれたので、ほとんど待つことなく手続きを開始。

持ってきた書類の確認とか、「今の年金が、遺族年金に切り替わります」等の説明を受け、5枚ぐらいの書類に住所・氏名を書いて捺印します。

年金の変更内容については、ぶっちゃけた話、よく判りませんでした。おかんがもらえる額が半分近くに減ることと、最初の振込が数ヶ月先になるということぐらいしか頭に残っていません。(;´Д`)

大した手続きはしていないのですが、あっという間に40分が経過し、手続きは終了。

おかん曰く、5年ほど前に親父とこの年金事務所で年金受給の手続きを行ったときは、高圧的な態度を示す何様な職員が対応していたとのこと。ところが今回はとても丁寧に対応して頂き、好印象でした。数年前の年金問題が、良い方向に作用したのではないかなぁと。

ちなみに親父の年金証書は回収されましたが、年金手帳は返却されました。

4. 名義変更関連の手続き

ここでは各種親父名義だったものを、おかん名義に変更した際の手続き内容等について記載します。基本的に名義変更と口座振替の変更手続きが中心となります。

(1) 電気(九州電力)

名義変更については、九電の知り合いが手続きを進めてくれたので詳細は不明。後日口座振替の変更書類が届いたのでそれを返送して完了。

(2) 水道

市役所の水道局の窓口で名義変更の手続きを行う。口座振替の変更書類も併せて提出。

(3) プロパンガス

名義変更だけは電話で完了。元々おかんの口座から引き落とされていたので、電話だけで対応完了。

(4) 自宅の電話回線(NTT西日本)

コールセンターに電話すると、名義変更の仮変更を行ってくれる。正式な変更処理を行うには、親父が亡くなったことを示す書類(コピー可)の提出が必要とのこと。

後日NTTより名義変更の書類と口座振替の変更書類が郵送されるので、それに親父が除籍になったことを示す戸籍謄本のコピーを添付して手続き完了。

(5) CATV

市役所で変更申請書を配布していたので、これを持ち帰って記入。後日ケーブルテレビ会社の窓口に出向いて提出し、対応完了。

(6) auの携帯電話解約

全く使っていなかった、親父の携帯電話を解約する。親父が死亡したことを示す資料(会葬礼状や新聞のおくやみ欄でも可)と携帯電話と身分証明書と印鑑を持ってauショップで手続きを行う。

※ KDDIの死亡解約手続きの詳細は、こちらを参照。

通常、年間契約の携帯電話を決められた月以外で解約すると違約金が発生するが、死亡解約はそれが免除されるとのこと。auショップからは名義変更して継続使用することを勧められたが、とっとと解約したかったので、速攻で解約。せいせいする。

<余談:auに対する恨み辛み>

親父は生前、auの携帯を持っていたものの全然使っていませんでした(そもそも自宅ではauの電波はほとんど入らず、使えない状態)。

「どうせなら電波の入るdocomoに乗り換えたら?」という家族の提案にも耳を貸さず、かたくなにauの携帯電話を持ち続けていました。なんでもKDDIとは仕事上のお付き合いがあったようで。

ところが2年前に食道癌の手術を受けて満足に声が出せなくなった(通話できなくなった)ときに、「さすがに携帯はもう使わないよね」ということで、親父の了解を得て一度auショップに解約処理に向かうものの、

「契約者本人が来るか、委任状がなければ解約はできない」

と言われ、解約手続きは拒否されました(家族が携帯電話本体と親父の運転免許証を持っていってもダメ)。

親父は入院中で動けないことや、食道癌になる前から手が震える病気でペン書きによる署名ができないので、委任状を書くことも難しい旨を伝えたものの、店員は「それだと解約は出来ない」との一点張り。

結局ラチが明かず、親父が亡くなるまで2年以上放置し続け、毎月4千円ぐらいの無駄な基本料金を払い続けることに。そんな経緯もあり、うちの家族の中ではauは携帯キャリア中で最低の評価となっています。

5. 業者に手続きを依頼した名義変更

(1) 親父の車(自動車)

知人が経営している近所のカーコンビニ倶楽部に対応を依頼。遺産の自動車は不動産のような扱いになるとのことで、おかん・私・姉で遺産分割協議書を作成することに。

自動車用の遺産分割協議書は、車屋であればたまに扱う書類のようで、専用フォーマットがお店の方からすぐに出てきました。

このフォーマットに車のナンバーや車台番号等を記入し、「親父の車はおかんが引き継ぐことに同意します」という旨の遺産分割協議書を作成し、おかん・私・姉が署名+実印で捺印を行います。

その後、この遺産分割協議書と車検証とおかんの印鑑証明を添えて、車屋とつき合いのある司法書士(だったかな?)を挟んで陸運局に申請。そしておかん名義の車検証が戻ってきて手続き完了。

車の名義変更にかかった費用は5,400円(+印鑑証明300円)でした。

(2) 自宅(土地・建物)の登記変更

こちらは地元の司法書士に対応を依頼。自動車のときと同様に、「土地と建物はおかんが引き継ぐことに同意します」という旨の遺産分割協議書を作成し、3人が署名と実印で捺印。

不動産に関しては自動車の時と違い、きちんと書類を揃えなければならない点がちょっと面倒です。

・印鑑証明は全員分必要 (実家が九州でも、横浜市民のブログ主の印鑑証明は、横浜の区役所で取得する必要あり)

・相続人全員の関係が判る戸籍謄本を揃える必要あり。私の場合は親父&おかんと同じ戸籍なので、私が子であることはおかんが取った戸籍謄本で確認できるのですが、結婚して籍を外れた姉に関しては、姉の戸籍謄本を取る必要がありました。(※1)

<※1:2012.7.8 追記>

うちの実家の自治体は、姉が結婚した後で戸籍の電算化が行われたため、親父の戸籍を取っただけでは、そのときすでに除籍された姉との関係がすぐに判らない状態でした(特別なパターン)。

通常の場合だと、実家の戸籍謄本を取りさえすれば、結婚した子供も「婚姻により除籍」された旨が記載されているので、これだけで親子関係は証明できると思います。

これらの書類を揃えた上で、「登記変更処理を司法書士に委任します」という委任状におかんがサインし、現行の登記の書類等も揃えて名義変更処理を依頼。

書類を揃えるまでは大変だったのですが、司法書士に全部書類を出してからは、数日で登記変更は完了しました。

なお、登記変更にかかった費用は全部で10万円ぐらいでした。

(3) 株式の名義変更

親父が会社勤めをしていた頃、従業員持ち株会でちまちま溜めていた株がバカにならない額で残っており、これを引き継ぐことに。

しかし我が家は亡くなった親父を含めて、普段から株に手を出している人は皆無。何をどうすりゃええのか、さっぱり判りません。(;´Д`)

そうしたところ、元同僚の知人が会社のOB会経由で手続き方法を問い合わせてくれて、名義手続きに必要な書類一式を送ってもらう。それによると親父の株は昔は会社が管理していたのだが、その後中央三井信託銀行で管理されているとのことで、そこに対して相続申請の手続きが必要とのこと。

手続きに当たっては、株式の移し替え先となる証券口座が必要となるため、まずは証券口座を作成することから始めることに。銀行口座を持っている新生銀行のホームページを見たところ、提携している楽天証券の口座なら新生銀行経由ですぐに作れそうなので、とりあえずそこにお願いしてみる。

次のような感じで手続きを行うが

・新生銀行のサポートに電話して証券口座開設の申請書送付依頼

↓

・申請用紙が数日後自宅に届く

↓

・必要事項を書いて郵送する

↓

・「書類に不備があったため受け付けられませんでした」との通知ハガキが2週間後ぐらいに届く(泣)

↓

・書類は返送されないため、申請書の取り寄せからやり直し(;´Д`)

↓

・申請書を再送付して、ようやく証券口座の開設完了

ということで、証券口座を作るのに1ヶ月近くかかってしまうことに。

予想外に時間がかかってしまったものの、続いて本丸である株式の相続申請を行う。ここで提出するのは「共同相続人同意書」と「口座振替申請書」の2つ。

「共同相続人同意書」は遺産分割協議書のようなもので、

・持っている株の会社名

・被相続人の情報

・共同相続人の情報

・未受領配当金の継承内容

を記載するようになっています。

被相続人の欄には、6000株を持っていた親父が何月何日に死亡した(相続が発生した)との情報を記入。

相続人の欄には、遺産を受ける権利のあるおかん・姉・私の3人がそれぞれ住所・氏名を自筆で記入し、相続する株数を書き、実印を押印。今回は私が代表して株を預かることになったので、おかんと姉の株数は0、私のところに6000と記載。

未受領配当金の継承内容欄には、「未受領配当金は全期おいらが受けます」との内容を記載。

続いて、口座振替申請書を記入。この申請書には

・持っている株の会社名

・今の株式所有者の名義(親父)

・振替対象の株式数(今回だと6000)

・振替先の口座明細(おいらの証券口座)

を記載。

口座明細には、加入者口座コード21桁を記入する欄があったが、手元の 証券口座情報には21桁のコードは載っていないため、再度新生銀行のサポートに問い合わせて確認。

私の場合だと下記のような21桁のコードになっていました。

「楽天証券の機構加入者コード(7桁)+私の証券口座番号(9桁)+00010」

最後は、これらの申請書に実家の戸籍謄本+姉の戸籍謄本+3人分の印鑑証明(おかん+姉+私)を揃えて、中央三井信託銀行に送付。それから2週間後くらいに、私の証券口座に無事に株式が移管されました。

今回の相続した株は1社分だけだったのですが、複数の株がある場合は、「共同相続人同意書」と「口座振替申請書」を持っている株の会社の数だけ用意する必要があります。関係者の署名・実印・印鑑証明もその分必要です。株をいろいろ持っている場合は、相続手続きが大変そうです…

6. 親父の銀行口座(預金)について (2012.6.15 追記)

誰がチクるのか判りませんが(公的機関から連絡が行くんでしょうが)、銀行口座はその名義人が亡くなると、わずか数日でロックされてしまい、口座の中の金を下ろすことも、入金を受けることもできなくなってしまいます。

そしてロックされた口座の金を下ろすには、相続人全員で遺産分割協議書を作成して銀行に提出する必要があり、手間も時間もかかります。このことは祖父母が亡くなった際に経験済みであったので、今回に関しては早めに手を打っていました。

具体的には親父がまだ動ける頃に、親父自身が自分の葬式代として予め何百万かを下ろしていました。そして親父が亡くなった当日、義兄に頼んで残っていた百何十万のお金全額を2回ぐらいに分けて引き出しました。

そのおかげで、銀行預金に関しては手間を掛けずに対処できました。

【一口メモ】

・うちの親父みたいに先が長くないことが判っている場合は、本人の意識があるうちに通帳(+キャッシュカード)+通帳印の在処とカードの暗証番号を確認しておくことを推奨します。

・使う頻度の少ない第2・第3口座は、予め全額を引き出しておいた方が手間がかからないと思います。

・引き落としの発生するメイン口座は、一日当たりの引き出し限度額以内のお金を口座に残しておいて、名義人が亡くなったら速攻で全額を引き出すとよいでしょう。

・口座名義人の死後すぐに各種引き落とし口座の変更を行ったとしても、直近の請求は前の口座の方に来てしまいます。しかしその場合でも、後日「引き落としが出来ませんでした」という旨の振込用紙入り請求書が送られてきますので、それで支払えばOKです。

・引き落としできなかった分については請求書が来るのですが、「入金できなかった」という連絡は来るかどうか判りません。口座の入金履歴を見て、遺族が引き続き受け取れる権利のある入金案件であれば口座変更の手続きを行いましょう。

7. 参考リンク

・遺族の手続一覧 (中野・杉並行政書士事務所)…コメント頂いた本職の方のリンク先です。各種手続きの詳細がまとまっています。

親父を癌で亡くしてみる【インデックスページ】に戻る

我が家は、40日経過した今もあれやこれやの手続きが残っています。うちの明日は四十九日で納骨です。お墓で安らかに眠って貰えるように越えなければならない事、大変ですけど頑張って行きましょう!

ようやく一息ついた感じですが、まだまだいろいろやることが多いですね~。(;´Д`)

父が先週急死してしまい、母、姉、私とで途方にくれていました。

とくに母が精神的に参っているようなので子供たちで頑張って手続きしてきます。

ブログに載せていただいて本当に有難うございました。

へっぽこブログですが、少しでもお役に立てて幸いです。

うちの親父のケースでは周りも本人も先が長くないことが判っていたので、

家族は心の準備ができていたのですが、それでも

実際に肉親の死を向かえることは辛いものでした。

ましてやのんさんは御尊父様が急死なされたたとのことで、

御家族のショックも、さぞ大きなものではなかったかとお察しします。

手続きで忙殺されている間は悲しんでいる暇もないのですが、

一段落して落ち着いた頃に、反動で悲しみがぶり返すこともあります。

お母様をお大事にされてください。

まだ生きてきるのに不謹慎かなとの思いもありましたが、後で慌てて調べていらぬ手間やお金をかけるのが嫌なので、あちこち(主にネットですが)当たっています。

世間知らずなもので、様々な準備に圧倒され、今更な

がらに「生きる」って大変だなあ、と思い知らされています。

お父様が末期ということでお察しいたします…。

当人が亡くなる前に、死後に行う手続きのことを考えることは、

周りの人から見ると不謹慎のように思われるかもしれませんが、

実際に葬儀やその後の手続きを経験した人であれば、

それは致し方ないことだと思うのではないかと思います。

特に臨終から葬儀完了まで、誰が何をどう進めるべきかを決めておかねば、

悲しい中、さらにバタバタすることになりかねません。

こうしたことは、人生経験の豊かな(世話焼きな)親戚やご近所さんに

相談されておくと話が早いかもしれません。

四十九日・納骨も済ませ 色々な手続きもしていく中

持ち家のほうはどうすれば良いのか悩んでおりましたが

こちらのブログを拝見して司法書士さんにお願いする

良いとわかりました。

もっと早くこちらのブログに出会ってたら色々な手続きもスムーズに出来てたな~っと思います。

ありがとうございました。

桜が咲いたら一緒にお花見しようね、と言ってたのに病に倒れ亡くなった義母、天国から桜を観て目を細めてる気がします。

こんなブログでも参考になれたようで幸いです。

義母とお花見ができなくて、お心残りかと思います。

私も親父が生きているうち、もう一度お花見み行きたかったです…。

ありがとうございました

お父様を亡くされて悲しい中、いろいろ大変だと思いますが、手続き頑張られてくださいませ。