関東周辺の温泉入湯レポや御朱印情報をご紹介しています。対象エリアは、関東、甲信越、東海、南東北。

関東温泉紀行 / 関東御朱印紀行

■ 湯村温泉 「ホテル吉野」 〔 Pick Up温泉 〕

湯村温泉 「ホテル吉野」

湯村温泉 「ホテル吉野」住 所 :山梨県甲府市湯村3-11-14

電 話 :055-253-2878

時 間 :~21:00(時間要問合せ)

料 金 :500円

■ 紹介ページ (湯村温泉旅館協同組合)

■ 紹介ページ (甲府市観光協会)

西暦808年、空海(後の弘法大師)によって開湯されたと伝えられる甲州屈指の古湯、湯村温泉。

武田氏の居城、躑躅ヶ崎館からもほど近く、信玄公ゆかりのお湯としても広く知られ、古くは”志摩の湯”と呼ばれていました。

「ホテル吉野」は、その湯づかいのよさから温泉ファンの間では評価の高い温泉旅館で、湯村の温泉街のなかほどにあります。

こぢんまりとした館内に骨董品がたくさん、帳場のすぐよこに男女別の浴室があります。

ちなみに宿の方はとっても親切です。

【写真 上(左)】 館内

【写真 下(右)】 脱衣所

男湯は内湯(タイル貼7-8人)に露天(石製の瓶1-2人)ですが、女湯には露天はないようです。

内湯は岩組みに仕込まれた塩ビパイプから25L/minほども源泉を投入で、槽内注排湯はなく全量を浴槽フチ全面からオーバーフローのかけ流し。

湯口よこにはコップがおいてあります。

【写真 上(左)】 内湯

【写真 下(右)】 露天

露天は、白い石膏の析出が出た石の湯口から20L/minほどの投入で、こちらも槽内注排湯はなく、全量をオーバーフロー。

湯船に身を沈めたときのザンザコあふれ出しは豪快そのもの。

カラン5、シャワー・シャンプー、ドライヤーあり。

日曜13時で男女湯とも独占。

渋い旅館の昼下がり、ひとりきりの浴室でざあざあと源泉がかけ流されていくのを眺めているのは何とも贅沢 ^^)

【写真 上(左)】 内湯の湯口

【写真 下(右)】 露天の湯口

やや熱めで無色透明のお湯は、石膏味に石膏臭+微ミシン油系アブラ臭+微モール?臭+微イオウ臭?のデリケートなもので、お湯の新鮮さがそのまま温泉臭にあらわれている感じ。

湯ざわりはどちらかというとキシキシ系ですが、アワつきのぬるぬるもあります。

【写真 上(左)】 ザンザコです

【写真 下(右)】 分析書

凄いのは温まり感で、濃度感はさほどでもないのにとてもあたたまり長湯できません。

内湯がこもっているせいかとも思いましたが露天でも同じでした。

露天でトドってるだけでは冷めず、何度も冷水シャワーを浴びながらの入浴。

力感あふれるお湯で、浴後はほてほてになりますが、すぐに絶妙な爽快感が全身を包みます。

名湯の噂が高いのもなるほど頷けます。

甲府駅からさして離れていない市街地に、これほど力のある温泉地を擁するとはやはり甲府の温泉おそるべし!

地味な旅館ですが、そばまで来たら立ち寄ってみる価値のあるおすすめ湯かと思います。

(旧)HPより:51℃、弱アルカリ単純(温)泉

館内掲示より:食塩1.7393、水酸化ソーダ0.8790、硫酸ソーダ0.4981他(単位不明。塩類泉のような気もしますが・・・)

ちなみに、湯村温泉旅館協同組合HPによると、

40.2℃、106.0L/min、pH=8.4、Na・Ca-Cl・SO4泉

自家源泉の可能性があります。

<温泉利用掲示> (「湯村温泉旅館協同組合HP」より)

加水:なし 加温:なし かけ流し浴槽:あり 放流循環浴槽:なし

○ 元レポは「みしゅらん掲示板 特集クチコミ情報」でもご紹介いただいています。

■ブランドグルメ

〔 甲州銘菓 月の雫 〕

江戸末期(一説に明治初期)、甲府の製菓職人が誤ってぶどうの粒を砂糖蜜のなかに落としてしまい、それを拾い上げて食べたところ、ぶどうと砂糖蜜の醸し出す甘味が絶妙だったことに由来する銘菓。

種入りの甲州ぶどうを、ザラメをとかして練り上げた白い蜜に、一粒ずつ丹念に落としてつくられます。

蜜の甘さとぶどうの酸味、ザラメを砕く食感と、種を噛む歯ごたえなど、一粒でいろいろ楽しめます。

生の葡萄をつかうため、ぶどうの収穫期から半年ほどしか販売されません。

甲州八珍果の筆頭、葡萄を素材とし、誕生逸話を備えてしかも期間限定。

ブランドグルメ好きにはたまらない一品かと・・・。

〔 2011/05/30内容補強のうえUP (2003/12/02レポ (2003/10入湯)) 〕

E138.33.5.480N35.40.44.350

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 湯小屋温泉 「湯小屋泉荘」 〔 Pick Up温泉 〕

湯小屋温泉 「湯小屋泉荘」

湯小屋温泉 「湯小屋泉荘」住 所 :茨城県水戸市下入野町2192

電 話 :029-269-2422

時 間 :(時間不明、要事前確認)

料 金 :350円

水戸市の南端、涸沼あたりに燦然と輝く温泉マークと「湯小屋」の文字。

地図を見るたびに気になっていたお湯ですが、県の温泉資料に記載がなく、最新情報もほとんどとれず(いまはWeb検索で数件ヒットします・・・)、勝手に廃業してしまったものと決めつけていました。

(昭文社の地図にはマイナー温泉がけっこう載っているのですが、すでに廃湯となってしまったものもかなりあります。)

ところが、一郷一会のメンバーさんが突入&ゲットという情報を得て、たまらず追っかけ(笑)。

場所のわかりにくさはハンパではありません。

地図では県道179中石崎水戸線の中石崎にある「東立製作所」がある工業団地の南から東に入る小径が最短経路に見えたので突入すると途中で道は水たまりに水没。

づぎに反対側の個沼サイドからアプローチするも、途中で畦道になり道が消滅してNG。

たまらず、道ばたで農作業していたおばちゃんに訊ねると、近くまで来ている(笑)、もう少し行くと電柱に看板があるけど、入口がわかりにくいとの由。

じつは道を訊いた場所がわからないので(^^;)、入口も曖昧なのですが、たぶん、広浦小学校の西、神塚神社西の交差点の1本西の路地(たしか電柱看板あり)を北に入るかと思います。

【写真 上(左)】 電柱看板

【写真 下(右)】 アプローチ

民家の庭先のような路地に入り、しばらく走ると唐突に(たしか電柱)看板が出てくるのでここを左折します。(ここも普通の感覚だと左折するような感じではない)

しばらく道なりに田圃のなかの道を走ると、だんだん路面が荒れてきて、ついに舗装がとぎれ「絶対道まちがってる」モード入ります。

Uターンする場所を探すうち、右手に廃バスが置いてある広場が見えてきて、そのおくに民家があるのでした。

”秘湯”といわれる山奥の一軒宿などはふつう黙っててもあっさりたどり着いてしまいますが、このロケは筋金入りの秘湯。

到達難易度からすると、これまで入ったなかで文句なく五指に入ります。

いま写真で確認すると玄関上に看板が掛かっているようですが、このときは動転(笑)していて気づかず。

でも、手前に浴室らしきものがあるし、看板からここまで1軒も建物がなかったのでここだと確信、玄関先から声をかけるも反応なし。

ふつうならここで、携帯からTELするところですが電話番号不明。よしんばあったとしても圏外の可能性大。

【写真 上(左)】 外観

【写真 下(右)】 館内

ここまできてむざむざ帰るのはあまりに切ないので、ひつこく(^^;;)玄関先で叫んでいると、あっさり女将さん?が出てきました。

予想に反して日帰り対応は手慣れたものでした。

館内はほとんど民家ですが、B級入った外観にくらべ意外に綺麗で、しっかりジュースの自販機があり、お土産用の漬物などが売られているのにはびっくり。

右手廊下のおくに男女別の浴室、手前が男湯、おくが女湯です。

脱衣所はまあまあ広めで、木製の棚のうえにはマイお風呂セットが並んでいます。

【写真 上(左)】 脱衣所

【写真 下(右)】 脱衣所棚

ここはおそらく地元の銭湯としてつかわれているのでしょう。

自販機の脇にビールの空き瓶ケースが積み重ねられているのをみると、宴会場としても機能しているかも・・・。

【写真 上(左)】 女湯の浴室

【写真 下(右)】 女湯の浴槽

男湯と女湯はほぼシンメトリ、男女湯の仕切の上は抜けているので声が通ります。

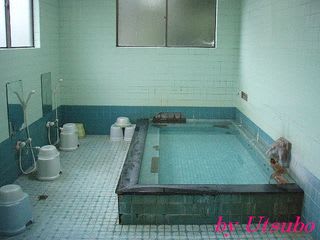

【写真 上(左)】 男湯の浴室

【写真 下(右)】 男湯の浴槽

タイル貼りのすっきりとした浴室に、黒みかげ石枠水色タイル貼5-6人の浴槽がひとつ。

たっぷりふかめで入りごこちのいい浴槽です。

カラン3、シャワー・シャンプー・ドライヤーあり。

土曜16時で独占で男女湯とも独占。

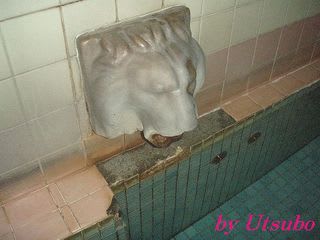

【写真 上(左)】 男湯の湯口

【写真 下(右)】 女湯の湯口

みごとなライオン湯口は、その右側にある湯&水カランをひねると吐水するしくみ。

かなりの量を投入でき、どちらも源泉かと思います。

お湯はややぬるめでしたが、お湯投入ですぐに適温に調整可。

側面のジェットは稼働なく、おそらく随時投入式の加温かけ流しかと思います。

湯口まわりは鉄分で赤茶に色づき、浴槽まわりには石膏の析出もでています。

【写真 上(左)】 湯口&カラン

【写真 下(右)】 石膏の析出

わずかに懸濁したお湯は浮遊物なし。

無味か、ごくかすかに薬味。ほぼ無臭か、わずかにやわらかな湯の香。

カルキ気はほとんど感じませんでした。

【写真 上(左)】 湯色

【写真 下(右)】 渋いタイル浴槽

よわいヌルすべととろみがあって、あきらかに水道水とはちがう湯ざわり。

なにげにフックのあるお湯で、よくあたたまり、浴後は肌がしっとりと落ちつきます。

イメージ的には、Na-SO4・HCO3系の泉質かと思います。

女将さんの話しによると、このあたりはどこも湧水が湧いていて、浴室の下の池も源泉とのこと。

玄関先の湧水は綺麗に澄んで、クレソンが群生していました。

【写真 上(左)】 クレソンの群生

【写真 下(右)】 浴室下の池も源泉

帰りしな、Pに軽トラが停まり、地元の人らしき4人組みがわいわいとおりてきました。

なるほど、こういうお客がこのかくれたような湯宿を支えているのだと思います。

このエリアで加温かけ流しは貴重。ロケといい浴場の佇まいといい、秘湯マニアは見逃せない一湯では?

温泉登録はされておらず、分析書の掲示もありません。

■ブランドグルメ

〔 茨城町の栗 〕

茨城県は栗の生産量全国一で、茨城町の特産品にも数えられています。

このあたりでは、農家のつくるおにぎりにも栗が入り、「栗五目おにぎり」が賞味されているそうです。

〔 2011/05/30UP (2009/10入湯) 〕

E140.30.46.773N36.18.6.613

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )