1/11(土)は、福岡県ウォーキング協会合同の「新春久留米三社詣りウォーク」に参加しました。

福岡県ウォーキング協会は、現在「北九州ウォーキング協会」「福智ウォーキングクラブ」「小竹町歩こう会」「くるめウォーキング協会」「田主丸ウォーキング」「ちくご歩こう会」

「みやまウォーキング協会」「八女歩こう会」「ふくおかウォーキング協会」の9団体が所属しています。この日、その9団体が新春初めて合同のウォーキング大会です。

参加者は、約300人。会場は久留米市役所横の両替町公園です。

10:00スタート。今回は団体歩行なので各グループ毎にスタートします。

最初は、「水天宮」へ。水天宮の入り口には、幕末の志士「真木和泉守」の銅像が建っています。

真木和泉は、1813-1864 江戸時代後期の尊攘(そんじょう)運動家。

文化10年3月7日生まれ。真木旋臣(としおみ)の長男。筑後(ちくご)(福岡県)久留米の水天宮祠官(しかん)。江戸,水戸に遊学し,会沢正志斎の影響をうける。尊攘を説き,嘉永(かえい)5年久留米藩政改革をめざしたが失敗,幽閉の身となった(嘉永の獄)。文久2年脱藩し討幕に奔走するが,禁門の変に敗れ,元治(げんじ)元年7月21日天王山で自害。52歳。名は保臣(やすおみ)。字(あざな)は興公,定民。号は紫灘。変名に浜忠太郎。(コトバンクより引用)

水天宮は全国水天宮の総本宮です。

創建は、建久年間(1190~99)と伝えられ、平家が壇ノ浦の戦いで破れた後、官女按察使局が筑後川の辺り鷺野ケ原に逃れ来て初めて水天宮を祀ったもので、後、慶安3年(1650)2代藩主有馬忠頼公の時、筑後川に臨む現在地になりました。

水にゆかりの社として海運守護神となり河童伝説との結びつきも伝えられ、信心を集めました。

今は安産の神様として知られています。5月3日より7日まで開催される水天宮・春大祭は、安産・水難避け・子供の守護神の祭として多くの氏子や参拝客で賑わい、

初夏の訪れを感じさせます(久留米観光サイトほとめきの街久留米より引用)

水天宮のあと、筑紫二郎の異名を持つ筑後川に出て、篠山城址(久留米城址)へ向かいます。

篠山城址(久留米城址)入り口では、少年野球のチームがランニングしていました。一人ずつ帽子を取って挨拶していきます。実に気持ちのいい挨拶です。

篠山城址(久留米城址)は、江戸時代の久留米藩、約250年間を治めた有馬氏の居城跡で、その昔は笹原城の名で呼ばれていました。今は平山城づくりの本丸跡が残され、

見事な石垣や正面側の内濠に往時の雄姿をしのぶことができます。(久留米観光サイトほとめきの街久留米より引用)

篠山神社は、久留米藩主、初代有馬豊氏公、7代有馬頼徸公、10代有馬頼永公、11代有馬頼威公、14代有馬頼寧公の五柱をお祀りしています。

尚、14代頼寧公は、中央競馬会の理事長を務めており、年末の中央競馬は、頼寧公の栄誉を称えて「有馬記念」と名付けられました。

以前にもブログで書いたことがありますが、もう50年ぐらい前ですが、当時学校の映画研究部に所属しており、映画製作をしていました。(まだまだ駆け出しだったので雑用が主な仕事)

この篠山城址で撮影を行っていましたが、近くで消防のサイレンの音がします。どこだろうと見に行くとすぐ近くで煙が上がっています。放火だそうです。

一旦中止した撮影を再開すると、警察の方がやってこられました。映画の主人公がみすぼらしい恰好(刑務所を脱走した役)をしていましたので警察が目をつけるのはごもっともでしょう。

1時間ぐらい事情聴取を受けていましたら、警察無線で犯人逮捕と知らせが入り、僕らはやっと解放されました。このまま犯人が見つからなかったらもっと聴取に時間がかかったでしょう。

このあと、三つ目の「日吉神社」に向かいます。

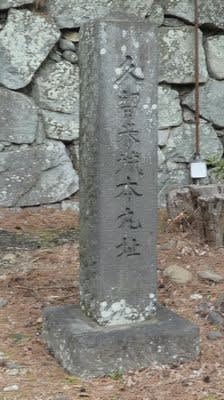

久留米宗社 日吉神社は、久留米城御本丸の地主神として久留米の最中心にお祀りされてきた久留米の大神さまです。

平安時代の治承年間(1177~81)に久留米の豪族 松田庄衛門が笹山という場所を開き、その守護神として奉斎されました。宮地には高橋某・豊饒永源・高良座主良寛の弟麟圭・小早川秀包・田中吉信・有馬家などが居城しました。

正保4年(1647)に久留米城内より「成長・整う」を司る『風門』の方角に御遷座された後も城内安全祈願や藩主の初宮詣や諸祈願が厳修されました。

第4代久留米藩主からは久留米の宗廟・城下町随一の社として「久留米」の名を冠した『久留米宗社』の称号が奉られており、御創建より市中鎮護の神・藩民守護の社ともいわれ、久留米を代表する神社として日々祈り続けています。

境内には、結びの木として子授けの言い伝えのある夫婦銀杏、女性の守り神さまとして九州内外より崇敬される縁結び・子授け・安産の産霊宮(うみのみや)、若返り信仰の月読宮、久留米藩主勧請の大乗院稲荷神社がお祀りされています。(久留米観光サイトほとめきの街久留米より引用)

一緒に歩いていた2歳児の「あおいちゃん」は、疲れたのか、熟睡中です。

12:00 両替町公園へゴール。

お楽しみ抽選会では、私の一つ前の方がムーンスターのシューズ、一つ後の方がTシャツが当たりました。

残念ながら私は、何も当たりませんでした。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます