先日能古島に行ったときフェリーの中で能古島の歴史が書かれていました。

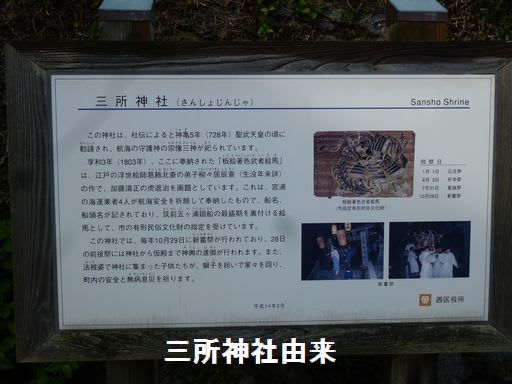

それを見ていると「筑前五ヶ浦廻船」のことが書いてありました。

江戸時代、高田嘉兵衛などの「北前船」が有名ですが、ここ福岡でも「筑前五ヶ浦廻船」といって千石船で

福岡藩の年貢米を瀬戸内海を経て大坂、江戸などに運ぶほか日本各地の産物を日本海や太平洋岸の

長距離輸送に活躍しました。遠くは津軽ぐらいまで運んでいたそうです。

江戸中期には50隻の廻船があったといわれています。

この筑前五ヶ浦廻船の基地になったのが「残島(能古島)」「今津」「浜崎」「唐泊(からとまり)」「宮浦」

でした。

五ヶ浦廻船が栄えたのは正保から享保、天明年間(1644~1647)にかけての頃でした。

この千石船は長さ45尺(約80m)、幅25,3尺(45,5m)、深さ8,8尺(15,8m)で帆の

長さは約40mありました。

殆どが千石船ですが残島には2千石を超える船があったそうです。

船には船頭、摂取、水主(かこ)、炊事など15~20人乗り組んでいました。

【遭難】

五ヶ浦廻船も繁栄を迎える頃になると遭難事故も多くなってきました。

遭難地点を見てみると紀伊半島沖、鹿島灘、三陸沖、能登沖などがあります。

また国外に漂流したのもありました。

宝暦2年(1752)12/8 浜崎の廻船「福聚丸」(15人乗り組み)は青森八戸から塩魚、大豆、小豆を

積み込んで江戸に向け出帆しましたが、いわき灘で遭難し国外へ漂流しました。

宝暦5年(1775)5/25長崎港へ入港した唐船が伊豆白浜出身の三之助を送り届けてきました。

長崎奉行の取調べに対し三之助はいわき灘で漂流し翌年1/29台湾の内海山にて救助され乍浦から

沈綸渓船にて送還されたと述べた。

漂流中10人が死亡、2人が病死他の1人も死亡して自分だけが生き残ったと証言している。

ところが翌年2/4乍浦出航の唐船が長崎に入港して4人の標民を渡した。

奉行所で調べてみると三之助と同じ福聚丸の乗組水主で2人は筑前1人は南部1人は長崎の出身だった。

漂流についてはいわき浦で大風に遭い数十日洋中に漂い翌2月ごろ2人病死、4/23破船し

船頭をはじめ9人が病死した。残る4人は海南島にて助けられ中国各地に送られたあと

長崎に送還されてきたということであった。

三之助の証言とは漂着した場所も異なっておりどちらかの証言に偽りがあることがわかる。

更に同年3/4唐船がまた4人の標民を長崎に送還してきた。これもまた福聚丸の乗組水主であった。

またまた死んだはずの乗組員が送還されたわけで長崎奉行の厳しい取調べによってようやく

真相がはっきりした。

実は呂栄島(ルソン島)近くで破船したこと、乗組員は全員生きていること、別々に帰国した

9人以外の6人は呂栄島に留まることを希望したというのが事件の真相だった。

では、なぜ漂着場所を偽って報告したのか、帰国出来た者がなぜ自分達以外は死亡したと証言したのか、

船頭の善右衛門他6人が帰国を断念しなぜ呂栄島に留まることになったのか・・・・・

周知の通り江戸時代は鎖国令が敷かれキリスト教は禁止されていた。

ひとたび国外へ漂流漂着した者は日本人とは認めないということになり帰国を断念するか、

死罪を覚悟の上帰国するしかないと考えられていた。

漂着の場所を偽証したのは自分にキリシタンの疑いがかかるのを恐れキリスト教布教国であった

呂栄島より中国の方が情状酌量の余地があると考えられたからである。

帰国した乗組員は厳重な取調べの上、偽証は不埒であるがその他怪しいことはないと

それぞれの国に引き取られた。死罪は免れたものの国外不出の居住制限をうけることになった。

それぞれの国以外に出てはならないということは再び船に乗組むことは許されないことを意味している。

宮浦・津上家の「御役頭廻船目録」によるとこの事件の顛末は

「そのうち一人亥年帰り候、また子年春四人帰り候、キリシタンの類に候、それ故、惣蔵をはじめ

親類50人、今宿の牢屋に取り込みなし、大庄屋召上げられ・・・・・」

つまり死罪は免れたもののキリシタンの疑いは晴れなかったわけで下浦大庄屋を務めていた今津浦の

間宗蔵は大庄屋を召上げられ浜崎浦の親類50人が牢につながれることになった。

これによって今津浦、浜崎浦の廻船業は振るわなくなってしまった。

(今津小百周年記念誌より引用)

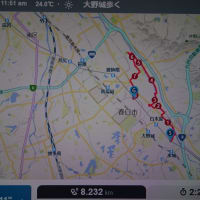

このブログを書くにあたって今の五ヶ浦の写真を撮りにいきましたが

今でも漁港として賑わっている港もありましたが、中にはレジャーボートの係留になったり

博多港の外港として外国との交易の中心であった港は港そのものの形がなくなっていました。

堅苦しい話で申し訳ございません。

この筑前五ヶ浦廻船は、のこ博物館に展示されています。

私も二十年前まではしりませんでした。

そうそう土曜日に山口市内を歩いて帰りに戸畑祇園を見に行こうと思います。

こんばんは。

エンジンの無い頃は風まかせ、潮任せだったので船を操る技術は大変なものだったのでしょうね。

船頭さんは花形の職業だったのではないでしょうか。

我々が思っているより確かで正確な輸送手段で、それでも急な天候の変化で漂流もあったのでしょう。

江戸時代の漂流記など見ると興味深いものがあります。

先日、佐渡おけさを聴きましたが、九州のメロディを感じました。北前船やこのような廻船の乗組員が広げて行ったのですね。

一度糸島半島一周もしてみたいですね。

江戸時代はエンジンもなく帆で船を操っていましたから船頭さんの腕が確かだったのでしょうね。

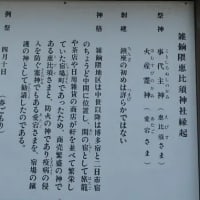

航海に行く前には氏神さんに航海の無事を祈って絵馬を奉納していたそうです。

然し漂流で国外に行くと大変だったですね。

高校野球福岡県予選で八女の学校(西短)は準々決勝で負けてしまいました。

佐渡おけさは何かこちらの方のメロディに似ているなと思ってましたらそうだったのですか?

この五ヶ浦廻船も日本海を航行していましたので佐渡あたりも行っていたのではないでしょうか?

堅苦しい話で申し訳ございません。

この遭難の話は私も知りませんでしたが以前

小説を読んだ時にこの話がでてきました。

「津本陽さん」だったかな?

それで郷土史をみていたらこの話がありました。

湊の形態がなされていない所は、栄西和尚などもこの港から中国に向かって旅立っています。

また大陸からの奉物もこの港に揚げられました。

たまたま知っている知識で一つだけ間違いを指摘しておきます。今津港があった場所はもっと奥の方で、現在まるごという呉服屋のある店の裏手だったらしいです。そもそも、そのまるごこそ、昔は五ヶ浦屋という屋号だったそうで…。

どんどん埋め立てられていっていまのような状況になり、港どころか海ですらなくなっている訳です。