2019年1月11日(金)

毎週金曜日、主に地元土浦周辺を歩く「健康ウォーキング同好会」が主催する、

平成30年度第29回(2019年第1回)、「浅草名所七福神巡り」ウォーキングに参加した。

上野へ向かう途中の我孫子駅で、『日暮里駅下りホームで、お客様が列車に接触したために

運転を見合わせます』との案内放送があり、大勢の人が各駅停車へ乗り換えるために別のホームに向かった。

我々も一足遅れて電車を降り、各駅停車へ乗ろうとしてホームで点呼を取っている最中に、

『日暮里駅での安全確認が終わったので、快速電車はこのまま発車します』とのこと。

慌てて快速電車に戻って数分後、電車は動きだした。

新年の第一回目の朝からとんだハプニングである。

約20分ほど遅れて、電車は上野駅に到着した。

上野駅入谷改札口

入谷改札口を出ると、

パンダ親子のばかでかいぬいぐるみ像が迎えてくれた。

この日入谷パンダ像前に集まったのは28名。

体調不良等で4名が参加見合わせである。

点呼を取り易いように3つのグループ分け編成を行い、9時50分、TKさんを先頭に出発!

先ずは福禄寿が祀られている矢先神社を目指す。

浅草口前の高架道を浅草通り方面へ。

昭和通りを横断し、

左折して昭和通りに沿って進む。

昭和通りの東上野交差点を右折して進むと、正面に東京スカイツリーが見えた。

『この通りを真直ぐ進めば良いんだよねっ』 通りの確信はない。

この後目指す矢先神社をなかなか見つけることが出来ず、うろうろと付近を探し回った。

『神社一つ見つけるのにも苦労するねぇ』

(後で気が付いたが、浅草方面への通りを一つ間違っていた。見つからない訳である。)

10時19分、ようやく目指す矢先神社に到着した。

『いやぁ この分じゃこの先が思いやられるねぇ』

矢先神社本殿

矢先神社は、幸運・生活の安定・長寿の神様とされる福禄寿が祀られている。

矢先稲荷神社の拝殿

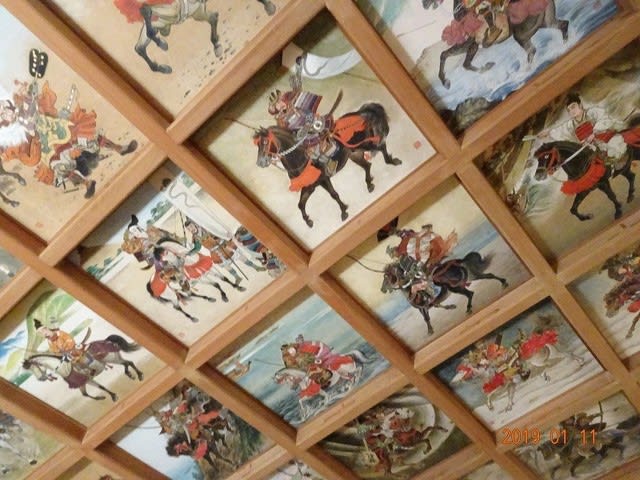

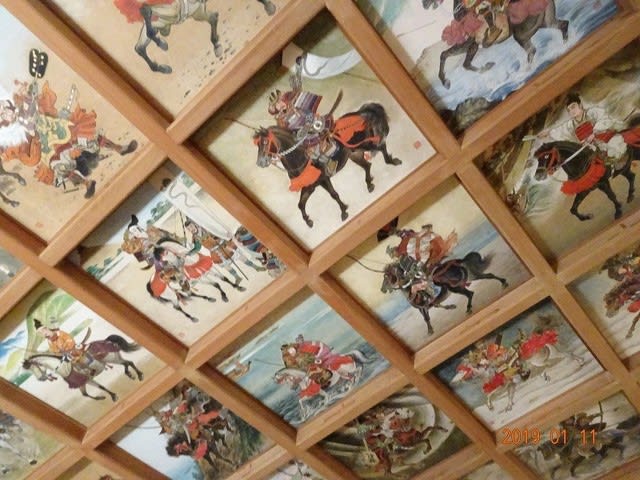

天井一面の天井画「日本乗馬史」が有名とのこと。

天井画「日本乗馬史」は、およそ100枚。

『いやぁ これは素晴らしいねぇ』

矢先神社を後にして、合羽橋通りへ。

次の目的地鷲神社を目指して合羽橋通りを北へ。

合羽橋通りに立つ「かっぱ河太郎」像

全身が金色に塗られている。

外国人観光客も珍しそうに見ていた。

合羽橋通りの看板・ちょうちん専門店

合羽橋通りをさらに進み、金竜小を過ぎた先の角を右折。

国際通りを横断して、

左へ少し進むと、10時55分、鷲(おおとり)神社に到着した。

『立派な神社だことっ』

鷲神社は、長寿延命の神様とされる寿老人を祀っている。

酉の市発祥の地として有名である。

神社入口の明神鳥居を潜り、その先の”商売繁盛 鷲神社”と染められた真っ赤な幟の間を進む。

俳人其角の句碑

「春をまつ ことのはじめや 酉の市」

茅の輪を潜ると、

鷲神社の拝殿である。

鷲神社では、撫でる顔を場所によっていろいろなご利益があるといわれる

「なでおかめ」も有名だそうだ。

叶鷲

『可愛いわねっ』

鷲神社を後にして、鷲神社の直ぐ裏手にある吉原神社へ。

11時14分、吉原神社に到着。

吉原神社は、知恵・技芸・音楽・財福の神様と云われる弁財天を祀っている。

吉原神社の境内には「お穴様」が祀られている。

ここの地中には神社の土地を守っている神様がおられ、心を込めてお詣りすると

必ず福が得られると伝えられている、とある。

逢初桜(あいぞめさくら)

「逢初め」とは、恋い焦がれている人に初めて会うという意味があり、

二百年前に吉原神社の御神木として崇信されていたが、明治四十四年の大火で焼失し、

忘れられて現在に至る。

今、うれしくも百年ぶりに吉原神社御神木として復活することが出来ました。

浅草防犯健全協力会の甚大なる努力と奉納に深く感謝します。

平成二十五年一月吉日 吉原神社氏子一同

吉原神社を後にして、次の目的地石浜神社へ。

仲之町通りを石浜神社へ。

東京スカイツリーを右手に見ながら仲之町通りを進む。

『この辺はどこからでもスカイツリーが見えて羨ましいわね~っ』

台東区循環バス「めぐりん」

台東区内を循環するコミュニテイバスで、「北めぐりん」「南めぐりん」「東西めぐりん」

「ぐるーりめぐりん」の4路線が運行している。

15~20分間隔で、料金は100円(大人・子供)とのこと。

一度乗ってみたい。

仲之町通りに続くアサヒ会通りの橋場交番前交差点を渡って、左折し、

明治通りを右折して進むと、

墨田川の白鬚橋西詰交差点に行き着く。

交差点手前を左折して進むと、

11時47分、石浜神社に到着した。

石浜神社一の鳥居を潜って進む。

石浜神社は、長寿延命の神様と云われる寿老人を祀っている。

石浜神社の社殿

主祭神の天照大御神(あまてらすおおみかみ)と豊受大御神(とようけのおおみかみ)を祀る。

富士山遙拝所(区登録文化財)

実際に富士山に登って祈願できない人のために、同じご利益を得られるようにと、

富士山の形を模して建立した富士塚は、宝暦八年(1758)の造営。

白髭富士とも呼ばれる。

塚の上には庚申塔が建てられている。

社殿をバックに記念撮影を済ませ、次の目的地橋場不動尊へ。

白鬚橋を左に見ながら明治通りを横断して真直ぐ進むと、

12時11分、橋場不動尊に到着した。

関東三十六不動霊場第二十三番札所である。

橋場不動院の尊像(不動明王)は、古来から開運厄除け不動として崇敬を集めてきた。

七福神は、家庭円満・堪忍・和合を教える福徳の神様と云われる布袋尊を祀っている。

橋場不動尊

天平宝字四年(760)に寂聴(じゃくしょう)上人によって開かれたという歴史がある。

本堂も歴史あるもので、弘化二年(1845年)に建立されたもの。

お不動様ご真言

ナーマーサンマン・ダーバーサラナン・センダーマーカロシャーナー・

ソワタヤウンタワ・タ-カンマン

次に訪れる機会があれば、ご真言を称えてみようと思う。

本堂の左手に御授地蔵尊が祀られている。

境内の大木

墨田川沿いの都道314号を進み、浅草病院、台東リバーサイドスポーツセンター野球場

を左手に見て、小さい路地を右折すると、

12時32分、今戸神社に到着した。

今戸神社は、招き猫発祥の地および沖田総司終焉の地、とある。

境内には円形の絵馬架けに丸い絵馬がびっしり。

『円形の絵馬架けは珍しいねぇ』

今戸神社は、イザナギノミコト、イザナミノミコトという夫婦の神様を御祭神とし、

縁結びにご利益があると云われているのは有名だそうで、女性の参拝客が多いらしい。

人力車で訪れた2人連れの女の子も縁結びの御利益を期待しているのかな?

茅の輪を潜って、今戸神社の拝殿へ。

今戸神社は、幸運・生活の安定・長寿の神様と云われる福禄寿を祀っている。

拝殿正面に、招き猫が右手を上げて迎えて?くれている。

(右手を上げているのは金運を招くと云われている)

境内には、今戸焼発祥之地の碑が建てられている。

今戸焼とは、現在の台東区今戸の地で焼かれてきた日用品の土器類・土人形類のことで、

かつては江戸を代表する焼き物として繁盛していた。

台東区教育委員会

その隣には沖田総司終焉之地の碑が。

沖田総司は、当地に居住していた御典医松本良順の治療にも拘わらず、

その甲斐もなく当地にて没したと伝えられている。

碑字は橘右近書

今戸神社を後にして、次の目的地待乳山聖天(まっちやましょうでん)へ向かう。

案内はかつてこの近くに勤めていたことがあり、地理には詳しいと言うTKさんだ。

TKさんの後に付いて行くと、「待乳山聖天と墨田川」の風景画が。

以下のように記されている。

江戸時代の待乳山聖天の界隈は、こんな楽しそうな町並みでした。

聖天さまから見た墨田川の眺めが素晴らしく、多くの画人たちが描くほどの

眺望の名所でもありました。 台東区

待乳山聖天の上り口に池波正太郎生誕の地碑が。

鬼平犯科帳で知られる作家の池波正太郎は、大正12年1月25日、旧東京市浅草区聖天町61番地

(現在の東京都台東区浅草7丁目3番付近)で誕生した。

生誕地は「待乳山聖天」から道路を一つ隔てすぐ南側の場所、とのこと。

『あの池波正太郎はここで生まれたんだぁ』

12時47分、石段を上り待乳山聖天の社殿へ。

待乳山聖天は、人倫の道・仏教の守り神とされる毘沙門天を祀っている。

”聖天様(しょうでんさま)”として地元からの篤い信仰を集める。

ケーブルカー

待乳山聖天は小高い丘の上にあるため、普通は階段を上り下りするが、

高齢者や体が不自由な人の為に、駐車場からケーブルカーがある。

高低差は10mもない。せいぜい6-7mと思われる。

『こんな所にケーブルカーがあるなんて面白いわね~っ』

境内でお供え用の大根が売られていた。

当山の紋章には巾着と二股大根が組み合わされており、巾着は砂金袋のことで商売繁盛を、

二股大根は無病息災・夫婦和合・子孫繁栄をそれぞれ意味し、大聖歓喜天の福徳を示しています、とのこと。

二股大根の絵が描かれた提灯も。

待乳山聖天を後にして、次の目的地浅草神社へ向かう。

東京スカイツリーが大きくはっきりと見えた。

裏通りを浅草神社を目指す。

姥ヶ池

浅草寺が出来た頃、周囲は浅茅が原と呼ばれていた。

その中の一軒家に老女と若い娘が棲んでいた。

旅人に宿を貸しては深夜になって旅人を殺し、金品を剥ぎ取っていたのだ。

殺された人が999人になったとき浅草観音が若者に変装して老女のところに泊まった。

老女はいつものように若者を殺して、明かりをつけてビックリ仰天。

殺した相手は旅人ではなくて自分の娘だったのである。

老女は大いに嘆き、仏眼を開いて悔い、大きな竜となって池の中へと消えていった。

その後この池を姥が池と呼ぶようになったそうである。

観光バスが停まっていた。

外国人観光客を乗せて来たのだろう。

二天門を潜ると、

13時12分、浅草神社に到着した。

浅草神社は、明治元年(1868)の神仏分離令により、浅草寺から神社として分離されて出来た。

浅草寺の起源に深く関わった3名(土師真中・桧前浜成・桧前竹成)を御祭神として祀っている。

浅草神社は、労働・商売・漁業などの守護神とされる恵比寿天を祀っている。

商売繁盛・家内安全・心願成就が御利益と云われている。

浅草神社に参拝!

残るは直ぐ隣の浅草寺である。

浅草神社の境内では猿芸(猿回し)が披露されていた。

周りは大勢の観光客・参拝客が取り囲んでいた。

13時21分、浅草寺に到着

『いやぁ やっぱでかいよね~っ』

松の内は過ぎてはいるが、たくさんの人が参拝に訪れていた。

浅草寺は、東京最古の寺院で、何にでも御利益があるとされる「観音様」は、

都内屈指のパワースポットなので、当然といえば当然であろう。

浅草寺は、五穀豊穣・量食・財宝の神様と云われる大黒天を祀っている。

浅草寺に参拝を済ませたことで、この日の「浅草名所七福神巡り」は全て終わったことになる。

この時点でいったん解散し、めいめい好みの食事処へ向かうことにした。

『皆さ~ん 今日は大変お疲れさまでした~っ』

『帰りは気を付けてね~っ』

とは言っても皆さんお目当ての店が決まっている訳ではなさそう。

とりあえず、雷門まで一緒に行こうということになった。

広大な境内の中には、本堂の他・五重塔・宝蔵門・仲見世・雷門・ど多くの見所がある。

先ずは宝蔵門

続いて五重塔(眺めるだけ)

仲見世通りを通り、

伝法院通りを右手に見ながら雷門へ。

仲見世通りは人が多いため、仲見世の裏を通って雷門へ。

雷門(内側)を潜ると、

13時35分、雷門(外側)に到着した。

この後、TKさんの案内で神谷レストランへ。同行したのは15名ほど。

神谷レストラン(2F)は、満席状態に近かったことから、5-6名づつに分かれて離れて座ることに。

『かんぱ~いっ』 『お疲れさま~っ』

『かんぱ~いっ』

食前のビールは何時になく美味しく感じた。

食後は、せっかくだから上野駅まで歩こうということになり、

途中、土産にと紀文堂総本店で人形焼きを買ったり、再び雷門前を通り、

雷門横の常磐堂で雷おこしを買うなどして、上野駅へ向かった。

上野駅からは15時52分発の常磐線に余裕で座れた。

TSさんの差し入れで、あらためて『かんぱ~いっ』

『今日は本当にお疲れさま~っ』

神谷レストランで買った電気ブラン

新年を迎えた最初の例会で、朝から電車が運転見合わせになるというハプニングに見舞われたが、

何とか無事に「浅草名所七福神巡り」を終えることができた。

七福神巡り最初の矢先神社を見つけるのに右往左往したのは、反省すべき点である。

もう少し詳細な地図で事前確認をしておくべきだった。

矢先神社以降の七福神巡りはほぼ順調だっただけに、最初のつまづきが残念でならない。

帰りは浅草から上野駅まで歩くことになったが、これは全く予想していなかった。

何となく雰囲気でそうなってしまったので、これもハプニングと言えるかも。

さすがに疲れてしまった。

この日は、平成31年(2019年)の長い一年が始まったばかりである。

今年も元気に歩けることを願って参拝したが、これから先どんなハプニングが待っているのだろうか、

気になるところではある。

この日の万歩計は、20,000歩を少し超えていた。

浅草から上野駅まで歩いたのが大きく響いている。

”ウマさんの「健康ウォーキングの会」の目次”へ戻る。

毎週金曜日、主に地元土浦周辺を歩く「健康ウォーキング同好会」が主催する、

平成30年度第29回(2019年第1回)、「浅草名所七福神巡り」ウォーキングに参加した。

上野へ向かう途中の我孫子駅で、『日暮里駅下りホームで、お客様が列車に接触したために

運転を見合わせます』との案内放送があり、大勢の人が各駅停車へ乗り換えるために別のホームに向かった。

我々も一足遅れて電車を降り、各駅停車へ乗ろうとしてホームで点呼を取っている最中に、

『日暮里駅での安全確認が終わったので、快速電車はこのまま発車します』とのこと。

慌てて快速電車に戻って数分後、電車は動きだした。

新年の第一回目の朝からとんだハプニングである。

約20分ほど遅れて、電車は上野駅に到着した。

上野駅入谷改札口

入谷改札口を出ると、

パンダ親子のばかでかいぬいぐるみ像が迎えてくれた。

この日入谷パンダ像前に集まったのは28名。

体調不良等で4名が参加見合わせである。

点呼を取り易いように3つのグループ分け編成を行い、9時50分、TKさんを先頭に出発!

先ずは福禄寿が祀られている矢先神社を目指す。

浅草口前の高架道を浅草通り方面へ。

昭和通りを横断し、

左折して昭和通りに沿って進む。

昭和通りの東上野交差点を右折して進むと、正面に東京スカイツリーが見えた。

『この通りを真直ぐ進めば良いんだよねっ』 通りの確信はない。

この後目指す矢先神社をなかなか見つけることが出来ず、うろうろと付近を探し回った。

『神社一つ見つけるのにも苦労するねぇ』

(後で気が付いたが、浅草方面への通りを一つ間違っていた。見つからない訳である。)

10時19分、ようやく目指す矢先神社に到着した。

『いやぁ この分じゃこの先が思いやられるねぇ』

矢先神社本殿

矢先神社は、幸運・生活の安定・長寿の神様とされる福禄寿が祀られている。

矢先稲荷神社の拝殿

天井一面の天井画「日本乗馬史」が有名とのこと。

天井画「日本乗馬史」は、およそ100枚。

『いやぁ これは素晴らしいねぇ』

矢先神社を後にして、合羽橋通りへ。

次の目的地鷲神社を目指して合羽橋通りを北へ。

合羽橋通りに立つ「かっぱ河太郎」像

全身が金色に塗られている。

外国人観光客も珍しそうに見ていた。

合羽橋通りの看板・ちょうちん専門店

合羽橋通りをさらに進み、金竜小を過ぎた先の角を右折。

国際通りを横断して、

左へ少し進むと、10時55分、鷲(おおとり)神社に到着した。

『立派な神社だことっ』

鷲神社は、長寿延命の神様とされる寿老人を祀っている。

酉の市発祥の地として有名である。

神社入口の明神鳥居を潜り、その先の”商売繁盛 鷲神社”と染められた真っ赤な幟の間を進む。

俳人其角の句碑

「春をまつ ことのはじめや 酉の市」

茅の輪を潜ると、

鷲神社の拝殿である。

鷲神社では、撫でる顔を場所によっていろいろなご利益があるといわれる

「なでおかめ」も有名だそうだ。

叶鷲

『可愛いわねっ』

鷲神社を後にして、鷲神社の直ぐ裏手にある吉原神社へ。

11時14分、吉原神社に到着。

吉原神社は、知恵・技芸・音楽・財福の神様と云われる弁財天を祀っている。

吉原神社の境内には「お穴様」が祀られている。

ここの地中には神社の土地を守っている神様がおられ、心を込めてお詣りすると

必ず福が得られると伝えられている、とある。

逢初桜(あいぞめさくら)

「逢初め」とは、恋い焦がれている人に初めて会うという意味があり、

二百年前に吉原神社の御神木として崇信されていたが、明治四十四年の大火で焼失し、

忘れられて現在に至る。

今、うれしくも百年ぶりに吉原神社御神木として復活することが出来ました。

浅草防犯健全協力会の甚大なる努力と奉納に深く感謝します。

平成二十五年一月吉日 吉原神社氏子一同

吉原神社を後にして、次の目的地石浜神社へ。

仲之町通りを石浜神社へ。

東京スカイツリーを右手に見ながら仲之町通りを進む。

『この辺はどこからでもスカイツリーが見えて羨ましいわね~っ』

台東区循環バス「めぐりん」

台東区内を循環するコミュニテイバスで、「北めぐりん」「南めぐりん」「東西めぐりん」

「ぐるーりめぐりん」の4路線が運行している。

15~20分間隔で、料金は100円(大人・子供)とのこと。

一度乗ってみたい。

仲之町通りに続くアサヒ会通りの橋場交番前交差点を渡って、左折し、

明治通りを右折して進むと、

墨田川の白鬚橋西詰交差点に行き着く。

交差点手前を左折して進むと、

11時47分、石浜神社に到着した。

石浜神社一の鳥居を潜って進む。

石浜神社は、長寿延命の神様と云われる寿老人を祀っている。

石浜神社の社殿

主祭神の天照大御神(あまてらすおおみかみ)と豊受大御神(とようけのおおみかみ)を祀る。

富士山遙拝所(区登録文化財)

実際に富士山に登って祈願できない人のために、同じご利益を得られるようにと、

富士山の形を模して建立した富士塚は、宝暦八年(1758)の造営。

白髭富士とも呼ばれる。

塚の上には庚申塔が建てられている。

社殿をバックに記念撮影を済ませ、次の目的地橋場不動尊へ。

白鬚橋を左に見ながら明治通りを横断して真直ぐ進むと、

12時11分、橋場不動尊に到着した。

関東三十六不動霊場第二十三番札所である。

橋場不動院の尊像(不動明王)は、古来から開運厄除け不動として崇敬を集めてきた。

七福神は、家庭円満・堪忍・和合を教える福徳の神様と云われる布袋尊を祀っている。

橋場不動尊

天平宝字四年(760)に寂聴(じゃくしょう)上人によって開かれたという歴史がある。

本堂も歴史あるもので、弘化二年(1845年)に建立されたもの。

お不動様ご真言

ナーマーサンマン・ダーバーサラナン・センダーマーカロシャーナー・

ソワタヤウンタワ・タ-カンマン

次に訪れる機会があれば、ご真言を称えてみようと思う。

本堂の左手に御授地蔵尊が祀られている。

境内の大木

墨田川沿いの都道314号を進み、浅草病院、台東リバーサイドスポーツセンター野球場

を左手に見て、小さい路地を右折すると、

12時32分、今戸神社に到着した。

今戸神社は、招き猫発祥の地および沖田総司終焉の地、とある。

境内には円形の絵馬架けに丸い絵馬がびっしり。

『円形の絵馬架けは珍しいねぇ』

今戸神社は、イザナギノミコト、イザナミノミコトという夫婦の神様を御祭神とし、

縁結びにご利益があると云われているのは有名だそうで、女性の参拝客が多いらしい。

人力車で訪れた2人連れの女の子も縁結びの御利益を期待しているのかな?

茅の輪を潜って、今戸神社の拝殿へ。

今戸神社は、幸運・生活の安定・長寿の神様と云われる福禄寿を祀っている。

拝殿正面に、招き猫が右手を上げて迎えて?くれている。

(右手を上げているのは金運を招くと云われている)

境内には、今戸焼発祥之地の碑が建てられている。

今戸焼とは、現在の台東区今戸の地で焼かれてきた日用品の土器類・土人形類のことで、

かつては江戸を代表する焼き物として繁盛していた。

台東区教育委員会

その隣には沖田総司終焉之地の碑が。

沖田総司は、当地に居住していた御典医松本良順の治療にも拘わらず、

その甲斐もなく当地にて没したと伝えられている。

碑字は橘右近書

今戸神社を後にして、次の目的地待乳山聖天(まっちやましょうでん)へ向かう。

案内はかつてこの近くに勤めていたことがあり、地理には詳しいと言うTKさんだ。

TKさんの後に付いて行くと、「待乳山聖天と墨田川」の風景画が。

以下のように記されている。

江戸時代の待乳山聖天の界隈は、こんな楽しそうな町並みでした。

聖天さまから見た墨田川の眺めが素晴らしく、多くの画人たちが描くほどの

眺望の名所でもありました。 台東区

待乳山聖天の上り口に池波正太郎生誕の地碑が。

鬼平犯科帳で知られる作家の池波正太郎は、大正12年1月25日、旧東京市浅草区聖天町61番地

(現在の東京都台東区浅草7丁目3番付近)で誕生した。

生誕地は「待乳山聖天」から道路を一つ隔てすぐ南側の場所、とのこと。

『あの池波正太郎はここで生まれたんだぁ』

12時47分、石段を上り待乳山聖天の社殿へ。

待乳山聖天は、人倫の道・仏教の守り神とされる毘沙門天を祀っている。

”聖天様(しょうでんさま)”として地元からの篤い信仰を集める。

ケーブルカー

待乳山聖天は小高い丘の上にあるため、普通は階段を上り下りするが、

高齢者や体が不自由な人の為に、駐車場からケーブルカーがある。

高低差は10mもない。せいぜい6-7mと思われる。

『こんな所にケーブルカーがあるなんて面白いわね~っ』

境内でお供え用の大根が売られていた。

当山の紋章には巾着と二股大根が組み合わされており、巾着は砂金袋のことで商売繁盛を、

二股大根は無病息災・夫婦和合・子孫繁栄をそれぞれ意味し、大聖歓喜天の福徳を示しています、とのこと。

二股大根の絵が描かれた提灯も。

待乳山聖天を後にして、次の目的地浅草神社へ向かう。

東京スカイツリーが大きくはっきりと見えた。

裏通りを浅草神社を目指す。

姥ヶ池

浅草寺が出来た頃、周囲は浅茅が原と呼ばれていた。

その中の一軒家に老女と若い娘が棲んでいた。

旅人に宿を貸しては深夜になって旅人を殺し、金品を剥ぎ取っていたのだ。

殺された人が999人になったとき浅草観音が若者に変装して老女のところに泊まった。

老女はいつものように若者を殺して、明かりをつけてビックリ仰天。

殺した相手は旅人ではなくて自分の娘だったのである。

老女は大いに嘆き、仏眼を開いて悔い、大きな竜となって池の中へと消えていった。

その後この池を姥が池と呼ぶようになったそうである。

観光バスが停まっていた。

外国人観光客を乗せて来たのだろう。

二天門を潜ると、

13時12分、浅草神社に到着した。

浅草神社は、明治元年(1868)の神仏分離令により、浅草寺から神社として分離されて出来た。

浅草寺の起源に深く関わった3名(土師真中・桧前浜成・桧前竹成)を御祭神として祀っている。

浅草神社は、労働・商売・漁業などの守護神とされる恵比寿天を祀っている。

商売繁盛・家内安全・心願成就が御利益と云われている。

浅草神社に参拝!

残るは直ぐ隣の浅草寺である。

浅草神社の境内では猿芸(猿回し)が披露されていた。

周りは大勢の観光客・参拝客が取り囲んでいた。

13時21分、浅草寺に到着

『いやぁ やっぱでかいよね~っ』

松の内は過ぎてはいるが、たくさんの人が参拝に訪れていた。

浅草寺は、東京最古の寺院で、何にでも御利益があるとされる「観音様」は、

都内屈指のパワースポットなので、当然といえば当然であろう。

浅草寺は、五穀豊穣・量食・財宝の神様と云われる大黒天を祀っている。

浅草寺に参拝を済ませたことで、この日の「浅草名所七福神巡り」は全て終わったことになる。

この時点でいったん解散し、めいめい好みの食事処へ向かうことにした。

『皆さ~ん 今日は大変お疲れさまでした~っ』

『帰りは気を付けてね~っ』

とは言っても皆さんお目当ての店が決まっている訳ではなさそう。

とりあえず、雷門まで一緒に行こうということになった。

広大な境内の中には、本堂の他・五重塔・宝蔵門・仲見世・雷門・ど多くの見所がある。

先ずは宝蔵門

続いて五重塔(眺めるだけ)

仲見世通りを通り、

伝法院通りを右手に見ながら雷門へ。

仲見世通りは人が多いため、仲見世の裏を通って雷門へ。

雷門(内側)を潜ると、

13時35分、雷門(外側)に到着した。

この後、TKさんの案内で神谷レストランへ。同行したのは15名ほど。

神谷レストラン(2F)は、満席状態に近かったことから、5-6名づつに分かれて離れて座ることに。

『かんぱ~いっ』 『お疲れさま~っ』

『かんぱ~いっ』

食前のビールは何時になく美味しく感じた。

食後は、せっかくだから上野駅まで歩こうということになり、

途中、土産にと紀文堂総本店で人形焼きを買ったり、再び雷門前を通り、

雷門横の常磐堂で雷おこしを買うなどして、上野駅へ向かった。

上野駅からは15時52分発の常磐線に余裕で座れた。

TSさんの差し入れで、あらためて『かんぱ~いっ』

『今日は本当にお疲れさま~っ』

神谷レストランで買った電気ブラン

新年を迎えた最初の例会で、朝から電車が運転見合わせになるというハプニングに見舞われたが、

何とか無事に「浅草名所七福神巡り」を終えることができた。

七福神巡り最初の矢先神社を見つけるのに右往左往したのは、反省すべき点である。

もう少し詳細な地図で事前確認をしておくべきだった。

矢先神社以降の七福神巡りはほぼ順調だっただけに、最初のつまづきが残念でならない。

帰りは浅草から上野駅まで歩くことになったが、これは全く予想していなかった。

何となく雰囲気でそうなってしまったので、これもハプニングと言えるかも。

さすがに疲れてしまった。

この日は、平成31年(2019年)の長い一年が始まったばかりである。

今年も元気に歩けることを願って参拝したが、これから先どんなハプニングが待っているのだろうか、

気になるところではある。

この日の万歩計は、20,000歩を少し超えていた。

浅草から上野駅まで歩いたのが大きく響いている。

”ウマさんの「健康ウォーキングの会」の目次”へ戻る。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます