御坊山古墳は堺市中区辻之に所在し、泉北丘陵から派生する丘陵上に位置する、6世紀中心に築造された“陶器千塚古墳群”の中で最も大きく、主墳とされる全長30mほどの唯一の前方後円墳からも、大阪府の史跡に指定されている。

6世紀中心に築造された陶器千塚古墳群は、約50基の小古墳により構成されていたが、現在では約10基を残すのみ。

写真は、御坊山古墳の空撮光景、写真左側が精華高校の運動場で、右側が道路及び同校敷地内にある同古墳入口案内板。

現在本古墳は、精華高校の敷地内にあり、同校の許可なしには見学不可。

写真は、道路側にある御坊山古墳石碑と道路側から覗く同古墳墳丘。

本古墳は前方部を西に向け、前方部が後円部径より広がる形態の前方後円墳で、埋葬施設は明らかではないが、前方部側の調査では周濠をもたないことが分かっている。

堺市南部の泉北ニュータウン周辺には、古墳時代から平安時代にかけて1000基以上の窯が操業された日本最大の須恵器生産遺跡がある。

陶邑は、古墳時代に朝鮮半島から導入された窯を使って1000度以上の高温で焼成する須恵器を初めて継続して生産した所として著名。

陶邑では、須恵器生産の最古の段階(4世紀末~5世紀初頭)から生産が行なわれていたと云う。

陶邑の北方数キロには、5世紀代に造営された大仙陵古墳を始めとする百舌鳥古墳群などが展開しており、陶邑窯の創設当初から巨大古墳群を造営していた主体である、当時の畿内政権中枢と密接な関わりがあったことが知られている。

叉この「陶邑」の北東部の堺市中区陶器北には、須恵器生産に携わった人たちの墓である“陶器千塚古墳群”がある。

陶邑千塚古墳群のうち29号墳は、御坊山古墳の南20mにあり、昭和56年に精華学園のテニスコート整備にともない事前に発掘調査を実施した、直径10m前後の円墳で、埋葬の主体は「横穴式木芯粘土室」(よこあなしきもくしんねんどしつ)という特殊な構造で、さらに追葬時に須恵器の円筒棺という例のない棺を使用していたと云う。

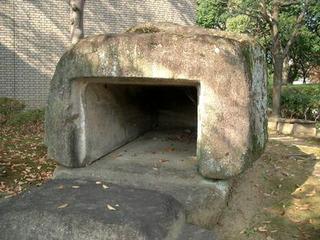

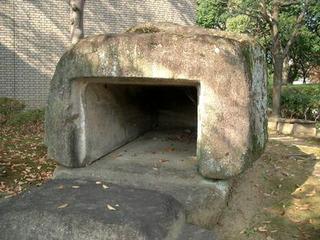

写真は、道路側から望む御坊山古墳全体像及び本古墳出土の横穴式石槨。

本古墳群には、“横穴式木芯粘土室”という特異な埋葬施設をもつ古墳があり、この施設が須恵器の焼成窯と同様な形態であることから、国内有数の須恵器生産地である陶邑窯跡群との密接な関連が指摘されている。

6世紀中心に築造された陶器千塚古墳群は、約50基の小古墳により構成されていたが、現在では約10基を残すのみ。

写真は、御坊山古墳の空撮光景、写真左側が精華高校の運動場で、右側が道路及び同校敷地内にある同古墳入口案内板。

現在本古墳は、精華高校の敷地内にあり、同校の許可なしには見学不可。

写真は、道路側にある御坊山古墳石碑と道路側から覗く同古墳墳丘。

本古墳は前方部を西に向け、前方部が後円部径より広がる形態の前方後円墳で、埋葬施設は明らかではないが、前方部側の調査では周濠をもたないことが分かっている。

堺市南部の泉北ニュータウン周辺には、古墳時代から平安時代にかけて1000基以上の窯が操業された日本最大の須恵器生産遺跡がある。

陶邑は、古墳時代に朝鮮半島から導入された窯を使って1000度以上の高温で焼成する須恵器を初めて継続して生産した所として著名。

陶邑では、須恵器生産の最古の段階(4世紀末~5世紀初頭)から生産が行なわれていたと云う。

陶邑の北方数キロには、5世紀代に造営された大仙陵古墳を始めとする百舌鳥古墳群などが展開しており、陶邑窯の創設当初から巨大古墳群を造営していた主体である、当時の畿内政権中枢と密接な関わりがあったことが知られている。

叉この「陶邑」の北東部の堺市中区陶器北には、須恵器生産に携わった人たちの墓である“陶器千塚古墳群”がある。

陶邑千塚古墳群のうち29号墳は、御坊山古墳の南20mにあり、昭和56年に精華学園のテニスコート整備にともない事前に発掘調査を実施した、直径10m前後の円墳で、埋葬の主体は「横穴式木芯粘土室」(よこあなしきもくしんねんどしつ)という特殊な構造で、さらに追葬時に須恵器の円筒棺という例のない棺を使用していたと云う。

写真は、道路側から望む御坊山古墳全体像及び本古墳出土の横穴式石槨。

本古墳群には、“横穴式木芯粘土室”という特異な埋葬施設をもつ古墳があり、この施設が須恵器の焼成窯と同様な形態であることから、国内有数の須恵器生産地である陶邑窯跡群との密接な関連が指摘されている。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます