縄文前期後半、北海道・東北地方に出現した“石棒”は男根を象ったもので、当初は手に握れる程度の小さなものが、縄文中期以降は大形石棒へと変化していった。当初は長さ10cmぐらいの石棒が、1m~2mほどの大きさにまで大型化した。

縄文中期以降後期初頭までの大きなペニス形石棒には、リアルなルックのものが多いが、そこまでリアルに象徴した背景には、妊娠を占う道具として、“子孫繁栄”を祈願したと見られる。

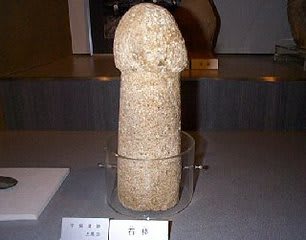

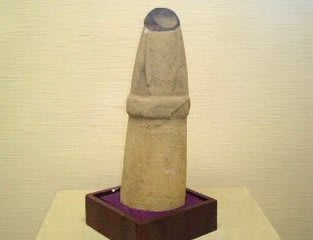

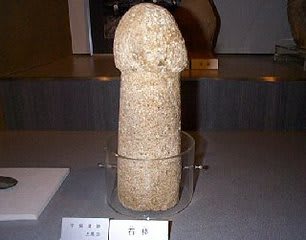

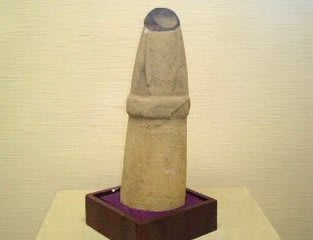

写真は上から、山梨県明野村の“屋敷添遺跡”から出土した石棒、長野県飯田市の“平畑遺跡”から出土した石棒及び千葉県銚子市の“粟島台遺跡”から出土した巨大石棒。

縄文中期~後期の中部・関東地方では、男性器を象った石棒が、住居の中、特に入口・炉端・奥壁に立てられるようになり、又石棒は土偶同様、意図的に壊されたり、焼かれたりしているものが多く、何らかの儀礼的意味を持っていたと見られる。

住居の入口には、石棒と埋甕が対になって出土するケースもあり、埋甕は女性器を象徴していると見られることから、妊娠・出産を祈願したものであろう。

男根崇拝は今日でも日本の民俗社会に存在し、女性が石製・木製の男根に触れることで、子宝に恵まれると信じられているが、縄文の石棒にも同じような生殖力への崇拝と云う意味があったようだ。

人口が減少傾向にあった当時としては、人口創造のエネルギーを男性器に見立てて、その力に訴えたと見られる。

石棒の大きさの変化は、単なる物理的ものだけでなく、内容的・質的な違いが起こったと云える。住居の中に納まってしまう石棒から、多人数が同寺に見ることができるほどの大きさで、安置される石棒へと機能的な違いが生じた。

写真は上から、長野県御代田町の“宮平遺跡”から出土した彫刻石棒、岐阜県久々野町の“堂之上遺跡”から出土した彫刻石棒及び岐阜県宮川村の“堂ノ前遺跡”から出土した彫刻石棒。

石棒の変化はさらに進み、当初は先端に二本の線のみで男性器を象徴していた石棒が、抽象的な造形変化が起こり、厳しい自然条件の中で生命の継続・社会の存続を祈願した、強い思い入れや特別な意図を持ったものと見られる文様まで刻まれた、“彫刻付石棒”が出現した。

写真は、岐阜県長良川沿いの獣文遺跡から出土した人物彫り石棒。

中には写真のように、“人面付石棒”が出土したが、先端の部分に人の顔が彫られている。

人面付石棒は大変珍しいものであるが、特定個人を意識して製作したものかもしれない。

又縄文後期には大型石棒が配石遺構の中心など、屋外に立てられるようになり、配石墓中央の石棒には、死者の霊を鎮める意味合いがあったのではないか?

石棒は、縄文時代の代表的な呪術遺物の一つで、生活不安・存続不安を恐れるあまり、呪術によって祈り・克服しようとした、高度な信仰体系を象徴していると云える。

縄文中期以降後期初頭までの大きなペニス形石棒には、リアルなルックのものが多いが、そこまでリアルに象徴した背景には、妊娠を占う道具として、“子孫繁栄”を祈願したと見られる。

写真は上から、山梨県明野村の“屋敷添遺跡”から出土した石棒、長野県飯田市の“平畑遺跡”から出土した石棒及び千葉県銚子市の“粟島台遺跡”から出土した巨大石棒。

縄文中期~後期の中部・関東地方では、男性器を象った石棒が、住居の中、特に入口・炉端・奥壁に立てられるようになり、又石棒は土偶同様、意図的に壊されたり、焼かれたりしているものが多く、何らかの儀礼的意味を持っていたと見られる。

住居の入口には、石棒と埋甕が対になって出土するケースもあり、埋甕は女性器を象徴していると見られることから、妊娠・出産を祈願したものであろう。

男根崇拝は今日でも日本の民俗社会に存在し、女性が石製・木製の男根に触れることで、子宝に恵まれると信じられているが、縄文の石棒にも同じような生殖力への崇拝と云う意味があったようだ。

人口が減少傾向にあった当時としては、人口創造のエネルギーを男性器に見立てて、その力に訴えたと見られる。

石棒の大きさの変化は、単なる物理的ものだけでなく、内容的・質的な違いが起こったと云える。住居の中に納まってしまう石棒から、多人数が同寺に見ることができるほどの大きさで、安置される石棒へと機能的な違いが生じた。

写真は上から、長野県御代田町の“宮平遺跡”から出土した彫刻石棒、岐阜県久々野町の“堂之上遺跡”から出土した彫刻石棒及び岐阜県宮川村の“堂ノ前遺跡”から出土した彫刻石棒。

石棒の変化はさらに進み、当初は先端に二本の線のみで男性器を象徴していた石棒が、抽象的な造形変化が起こり、厳しい自然条件の中で生命の継続・社会の存続を祈願した、強い思い入れや特別な意図を持ったものと見られる文様まで刻まれた、“彫刻付石棒”が出現した。

写真は、岐阜県長良川沿いの獣文遺跡から出土した人物彫り石棒。

中には写真のように、“人面付石棒”が出土したが、先端の部分に人の顔が彫られている。

人面付石棒は大変珍しいものであるが、特定個人を意識して製作したものかもしれない。

又縄文後期には大型石棒が配石遺構の中心など、屋外に立てられるようになり、配石墓中央の石棒には、死者の霊を鎮める意味合いがあったのではないか?

石棒は、縄文時代の代表的な呪術遺物の一つで、生活不安・存続不安を恐れるあまり、呪術によって祈り・克服しようとした、高度な信仰体系を象徴していると云える。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます