渡辺正氏は著書「地球温暖化」神話/終わりの始まり、の中でつぎのように述べています。

たとえば一七地点の一つ宮崎の気温は、図3.6のように変わってきた。右端から三分の一ほどを手で隠せば、上下動はあってもさほど特徴のないグラフになる(一九一〇~七〇年には0.5℃くらい昇温した?)。大きな変化は七〇年代に始まり、以後1℃ほど上がっている。

若い方々には実感もないだろうが、一九六〇~七〇年代までの日本は(場所ごとに程度の差はあれ)だいたいが「田舎」だった。生まれ育った山陰の農村だと、六〇年以前は車がめったに通らず、電化製品もほとんど使っていない。けれど八〇年代以降には農家が二台や三台の車をもつなど、エネルギーの使用量が激増した。

一九七〇年代に始まる宮崎の昇温も、都市化の影響をそうとう受けているだろう。図3.6をよく見ると、二〇世紀末から昇温が止まった気配がある。東京と同じく、やはり都市化の飽和を表しているのではないか。

私はこのような論理の組み立てに抵抗を感じます。そもそも都市化とは何でしょう。

渡辺氏によると、都市化とは、①車が通る、②電化製品を使う、③二台や三台の車を持つ、①②③の結果、エネルギー使用量が激増する、ことのようです。

なんだかよくわかりませんね。二台や三台の車を持ったとしても複数の車を同時に運転することはできません。用途に応じて使い分けているだけであり、走る車はいつも1台です。

エネルギーが激増するという言い方もわかりにくいですね。エネルギーって何ですか。

都市化によって都市の気温が上昇したというのなら、都市化とは何かを明確にしてほしいものです。

>一九七〇年代に始まる宮崎の昇温も、都市化の影響をそうとう受けているだろう。

学者はこんなことを言ってはいけません。憶測はだめです。

都市化とは何かよくわからないけれど、その飽和状態はあると思います。

広島は空き地だらけです。空き家やオフィスビルの空室が増えています。人口も減っています。人口憎や建物の密集を都市化というのなら、広島の都市化はバブルの頃がピークでした。

管理人NAOさんが住んでおられる札幌はどうなのでしょう。いわゆる都市化は飽和しているのでしょうか。札幌の近くに

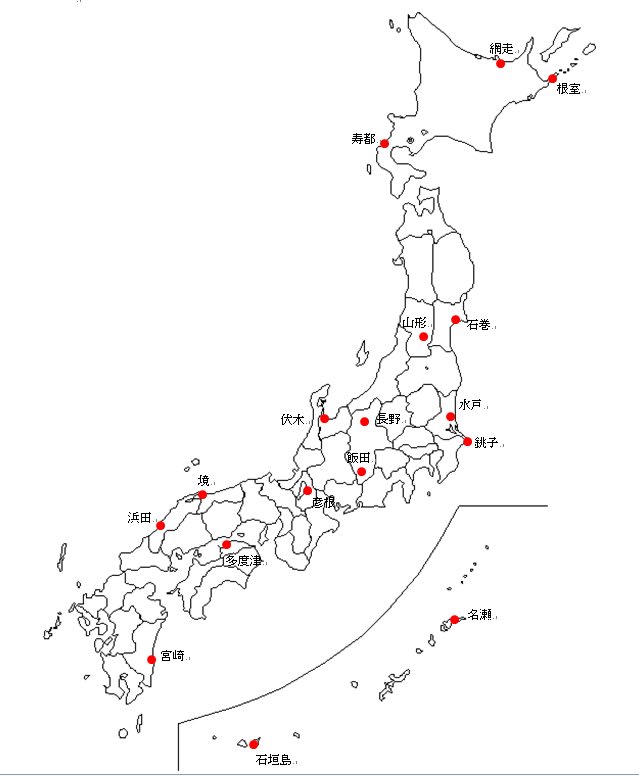

日本の平均気温を算定するための観測点の一つ「寿都」があります。

札幌の気温と寿都の気温を比較することでそれを確かめてみましょう。

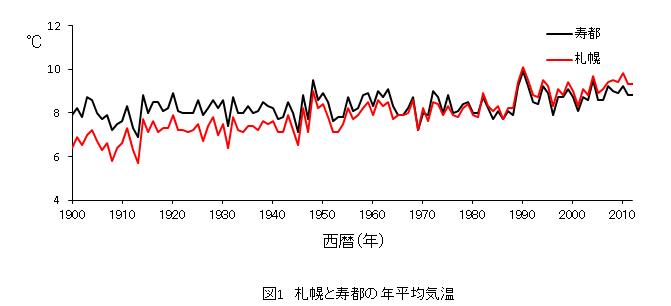

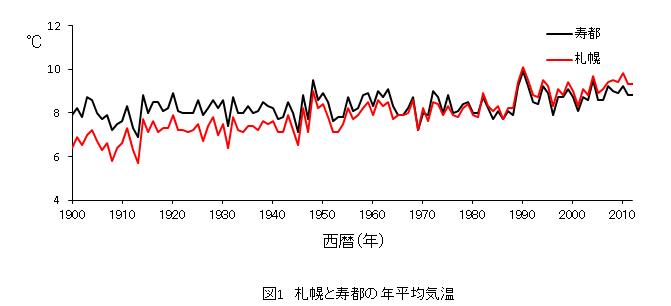

図1は年平均気温の比較です。1900年から2012年までを比較しています。

この図をみると、20世紀の初頭は札幌よりも寿都の気温が高く、年々その差が縮まってきて1980年代半ばで逆転しています。

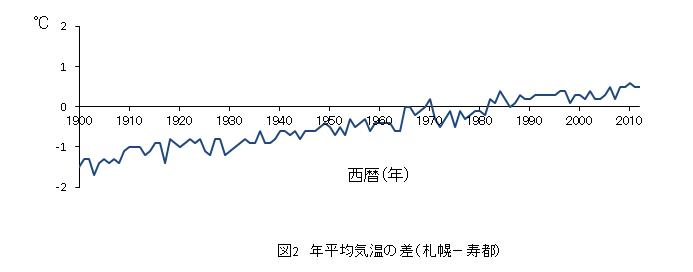

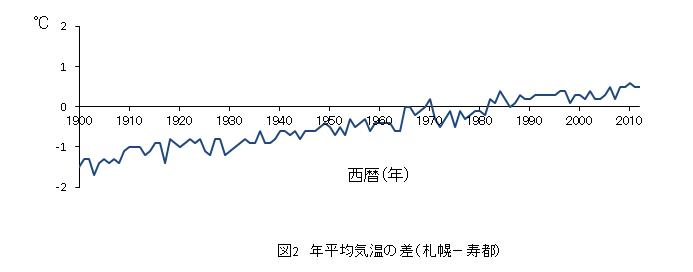

図2は、年平均気温の差を取ったものです。1985年ころまでは一定勾配で差が詰まっています。ところが、1985年以降は差の増減がありません。

以上のことから、札幌の都市化は1985年頃に飽和したと推測されます。

乱暴ですかね(^^;)