今回は鉄道模型ネタとは聊か異なる趣の記事ですが、鉄道模型メーカーの製品という事でご勘弁ください。

2018年の初夏、あのKATOがロボットアニメの「機動警察パトレイバー」のキャラクターシリーズをNスケールでリリースという情報を得て仰天した事があります。

当ブログでもその時の驚きと期待で1本記事を上げました(内容は以下のリンクをご覧ください)

パトレイバーとテツドウモケイのはなし

その時には驚いたものですが、それ以後まるまる3年以上続報らしい続報が聞けず、そのまま自然消滅したのかなとか思っていました。

それが今回の帰省中、大雪で実家に蟄居していたわたしの元に「パトレイバーの製品の正式リリース情報」が入って来たのですからまあ驚いたのなんのって(笑)

第1弾は主役級ロボット(劇中では「レイバー」と呼称)2タイプ(尤も片方は敵役ですが)ですが今後順次ラインナップを充実させる方向との事です。

本作はわたし個人としては第一作のプロモーションビデオを「今は亡きCD-V」で購入して以来の縁(その割にはプラモの類には手を出しませんでしたが)でしたので早速通販サイトで入手しました。

さて、読者の皆様からするとロボットと言うとガンダムやマジンガーZの様な図体(身長20M以上、どうかするとウルトラマンよりでかい身長50M級の設定の物もざら)の物をまず連想される向きが多いと思いますが、本作のレイバーは「建機の延長線上にある人型土木機械」と言う設定なので実際のNスケールモデルは拍子抜けするほどに小さいものです。

Nの列車と並べるとこの程度のものでしょうか。

ですが、これでも人の目から見れば結構大きい事は以前紹介した「実物大モデル」でもわかります。

造形はそれなりに細密なレベルですが、必要以上にテカテカした質感で損をしている印象です。

Nスケールの自動車でももう少し艶を抑えた質感のものが多いですから、ジオラマやレイアウトでの使用を考えるなら次回以降は考慮して欲しいポイントと思いました。

可動部は腕の上下くらいなもので、実質的に素立ちのポーズしか取れないのも難点(これについては思うことも結構ありますが)

と、まあ第一弾としては気になるところもありますが、まずはリリース自体は素直に歓迎しています。と同時に今後のシリーズ展開によってはレイアウトビルダーの役に立つようなアイテムも期待できると思うのでわたし的には期待感が依然高いシリーズであります。

2018年の初夏、あのKATOがロボットアニメの「機動警察パトレイバー」のキャラクターシリーズをNスケールでリリースという情報を得て仰天した事があります。

当ブログでもその時の驚きと期待で1本記事を上げました(内容は以下のリンクをご覧ください)

パトレイバーとテツドウモケイのはなし

その時には驚いたものですが、それ以後まるまる3年以上続報らしい続報が聞けず、そのまま自然消滅したのかなとか思っていました。

それが今回の帰省中、大雪で実家に蟄居していたわたしの元に「パトレイバーの製品の正式リリース情報」が入って来たのですからまあ驚いたのなんのって(笑)

第1弾は主役級ロボット(劇中では「レイバー」と呼称)2タイプ(尤も片方は敵役ですが)ですが今後順次ラインナップを充実させる方向との事です。

本作はわたし個人としては第一作のプロモーションビデオを「今は亡きCD-V」で購入して以来の縁(その割にはプラモの類には手を出しませんでしたが)でしたので早速通販サイトで入手しました。

さて、読者の皆様からするとロボットと言うとガンダムやマジンガーZの様な図体(身長20M以上、どうかするとウルトラマンよりでかい身長50M級の設定の物もざら)の物をまず連想される向きが多いと思いますが、本作のレイバーは「建機の延長線上にある人型土木機械」と言う設定なので実際のNスケールモデルは拍子抜けするほどに小さいものです。

Nの列車と並べるとこの程度のものでしょうか。

ですが、これでも人の目から見れば結構大きい事は以前紹介した「実物大モデル」でもわかります。

造形はそれなりに細密なレベルですが、必要以上にテカテカした質感で損をしている印象です。

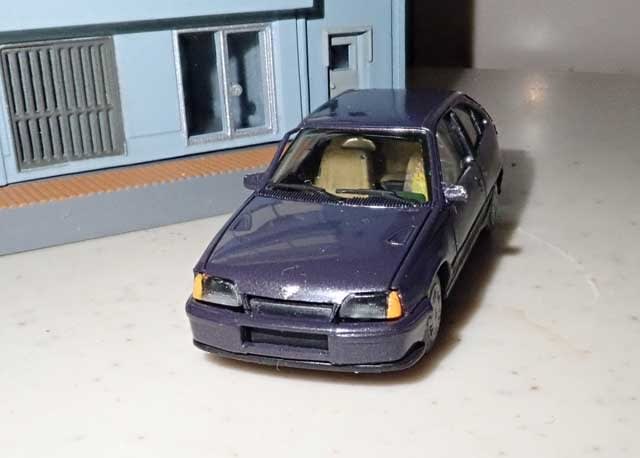

Nスケールの自動車でももう少し艶を抑えた質感のものが多いですから、ジオラマやレイアウトでの使用を考えるなら次回以降は考慮して欲しいポイントと思いました。

可動部は腕の上下くらいなもので、実質的に素立ちのポーズしか取れないのも難点(これについては思うことも結構ありますが)

と、まあ第一弾としては気になるところもありますが、まずはリリース自体は素直に歓迎しています。と同時に今後のシリーズ展開によってはレイアウトビルダーの役に立つようなアイテムも期待できると思うのでわたし的には期待感が依然高いシリーズであります。