この秋1番の散財は多分これです。

ものはKATOのスマートコントローラー。

BlueToothを経由して手持ちのスマホでパワーパックのコントロールが可能になるアイテムです。

実はこれはその存在を知ってからこのかた「いつかは買わなければならないアイテム」の筆頭でした。

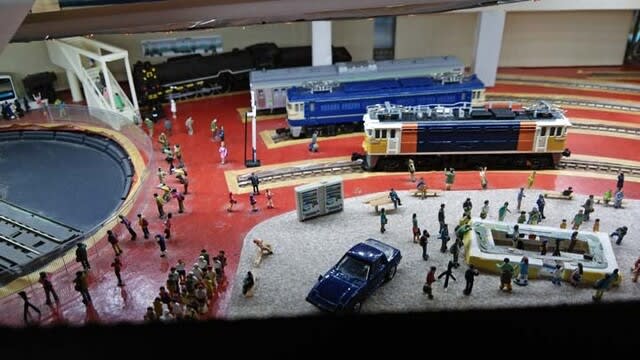

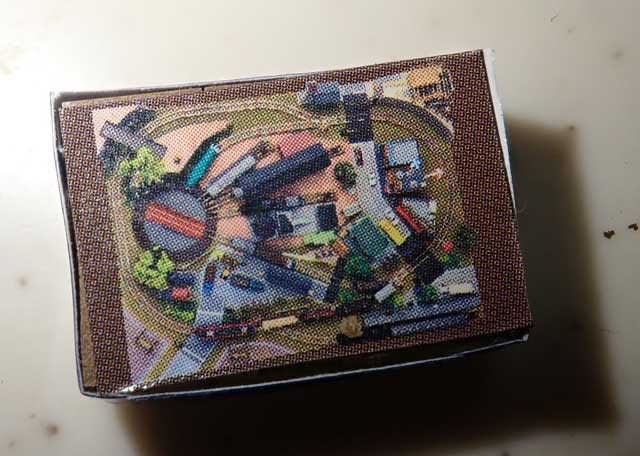

というのも一昨年にレイアウトを移設してルームの真ん中にレイアウトを設置して「どの方向からもレイアウトを眺められる」セッティングにしたのは良かったのですが、パワーパックの位置が固定されたままだったので普通に運転した時の死角が増えてしまったのです。

特に昨年来緩曲線を配して、ゆったりした曲がりっぷりになった当レイアウト最大の見せ場が「パワーパックの反対側の死角に入ってしまい、運転しながら曲がりっぷりを堪能する事ができない」という致命的な弱点を抱えてしまっていました。

これを解決するのはワイヤレスパワーユニットを使いウォークアラウンドの操作に移行するしかなかったのですがTOMIXのワイヤレスユニットは現在販売されていませんし、操作時のレスポンスに些か不満もありました。

KATOからスマホ利用のコントローラが出ている事を知ったのはごく最近でしたが上記の事情もあってなかなか踏み切れなかったのです。ですが最近はこのコントローラも品薄らしいので「今買わないと難しくなる」と決断した次第です。

本体はポイントコントローラと大して変わらない「スイッチだけの小箱」に過ぎません。

購入後はスマホのアプリをインストールした後、これの電源を入れてスマホとペアリングさせれば準備は完了。

スマホの画面上のコントローラはハイテク感はあるもののパワーパック感は希薄。

スワイプで速度や前後進をコントロールするというのも何か頼りなさが漂います。

ですが一旦動作させればレスポンスはワイヤレスコントローラよりも心持ち良い感じで微妙な速度調整も意外とやりやすい(でもパワーパックのダイレクト操作ほどではありませんが)フィールでした。

何より運転時の自由度が飛躍的に高まったのがありがたいと同時に嬉しいものがあります。

コントローラの登録は複数可能なので二つのパワーユニットを一つのコントローラで適宜切り替えながら操作するのは容易な様です(ただし同時に二つのパックは操作できない模様)

それにしても「テツドウモケイまでスマホ(というかわたし的感覚では『携帯電話』)で操作する時代が来た」というのは一種衝撃的ではありますねw

ものはKATOのスマートコントローラー。

BlueToothを経由して手持ちのスマホでパワーパックのコントロールが可能になるアイテムです。

実はこれはその存在を知ってからこのかた「いつかは買わなければならないアイテム」の筆頭でした。

というのも一昨年にレイアウトを移設してルームの真ん中にレイアウトを設置して「どの方向からもレイアウトを眺められる」セッティングにしたのは良かったのですが、パワーパックの位置が固定されたままだったので普通に運転した時の死角が増えてしまったのです。

特に昨年来緩曲線を配して、ゆったりした曲がりっぷりになった当レイアウト最大の見せ場が「パワーパックの反対側の死角に入ってしまい、運転しながら曲がりっぷりを堪能する事ができない」という致命的な弱点を抱えてしまっていました。

これを解決するのはワイヤレスパワーユニットを使いウォークアラウンドの操作に移行するしかなかったのですがTOMIXのワイヤレスユニットは現在販売されていませんし、操作時のレスポンスに些か不満もありました。

KATOからスマホ利用のコントローラが出ている事を知ったのはごく最近でしたが上記の事情もあってなかなか踏み切れなかったのです。ですが最近はこのコントローラも品薄らしいので「今買わないと難しくなる」と決断した次第です。

本体はポイントコントローラと大して変わらない「スイッチだけの小箱」に過ぎません。

購入後はスマホのアプリをインストールした後、これの電源を入れてスマホとペアリングさせれば準備は完了。

スマホの画面上のコントローラはハイテク感はあるもののパワーパック感は希薄。

スワイプで速度や前後進をコントロールするというのも何か頼りなさが漂います。

ですが一旦動作させればレスポンスはワイヤレスコントローラよりも心持ち良い感じで微妙な速度調整も意外とやりやすい(でもパワーパックのダイレクト操作ほどではありませんが)フィールでした。

何より運転時の自由度が飛躍的に高まったのがありがたいと同時に嬉しいものがあります。

コントローラの登録は複数可能なので二つのパワーユニットを一つのコントローラで適宜切り替えながら操作するのは容易な様です(ただし同時に二つのパックは操作できない模様)

それにしても「テツドウモケイまでスマホ(というかわたし的感覚では『携帯電話』)で操作する時代が来た」というのは一種衝撃的ではありますねw