「サイケデリック」という言葉を久しぶりに聞きました。圧倒的な色彩、ものすごい数の作品群。エネルギーの爆発。というか大爆発

あらゆる線と色彩を駆使した絵画、コラージュ、オブジェにピカソの絵画群の模写にアニメーション。。

あらゆる線と色彩を駆使した絵画、コラージュ、オブジェにピカソの絵画群の模写にアニメーション。。

凄すぎて言葉が出ませんでした

田名網敬一氏は、この作品展開催の数日後に逝去されたそうです。 合掌

「サイケデリック」という言葉を久しぶりに聞きました。圧倒的な色彩、ものすごい数の作品群。エネルギーの爆発。というか大爆発

あらゆる線と色彩を駆使した絵画、コラージュ、オブジェにピカソの絵画群の模写にアニメーション。。

あらゆる線と色彩を駆使した絵画、コラージュ、オブジェにピカソの絵画群の模写にアニメーション。。

凄すぎて言葉が出ませんでした

田名網敬一氏は、この作品展開催の数日後に逝去されたそうです。 合掌

高崎在住のМちゃんのお誘いで、Kちゃんと一緒にNPO法人・時をつむぐ会主催の絵本フェスティバルに行ってきました。

まずは、「まゆとおに」「おにのサラリーマン」などの作者、富安陽子さんの講演会✤おはなしづくりのひみつ〜やまんば母さんのないしょ話✤

これが、本当に楽しかったです。冨安先生のお子さんが「大きくなったら🐘象になりたい」と話していたエピソード、その昔、十五夜に空から餅が降ってきた話、などなど。自作の絵本の読み聞かせをまじえ、濃厚で楽しい1時間半でした。愉快なお父様のエピソードは、私の父ともだぶって、ちょっと泣けてしまいました。

高崎市庁舎高層階でおしゃべりランチを楽しんだ後、絵本原画展へ。ここでは、かがくのとも編集者山形昌也氏と『イワシ むれでいきるさかなの話』作者 大片忠明氏によるギャラリートークがありました。

百科事典の挿絵を担当していた大片氏が絵本の原画を描くに至った経過、1冊の絵本が完成するまでに3年の歳月を要することなどなど、興味深いお話がたくさん聞かれました。実際に絵本を作る人々のこだわりや苦労、どんなにわくわくする作業なのかなどが、ビシバシ伝わってきました。

私自身が幼い頃に読んでもらった絵本、私が毎晩こどもたちに読んで聞かせたたくさんの絵本が蘇り、本当に幸せな時間でした。

秋の女子会は上野で。ランチは不忍池のほとり、老舗の伊豆栄で鰻重いただきました。

おいしかった〜 大満足。こうやって写真見返すだけでパブロフの犬状態に

大満足。こうやって写真見返すだけでパブロフの犬状態に

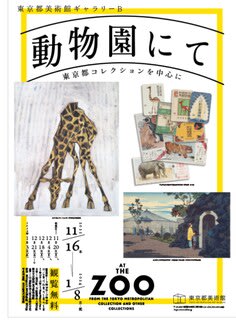

ゆっくり公園を散策しながら都美術館へ。この展示は都庁に出向いた時に偶然みつけたチラシで知りましたが、この印象的な馬の写真と、ひとつの動物や植物にこだわり追い続けた作品展というテーマに強く惹かれました。

月曜とあって、今回都美術館のメイン展示であるローマ展は休室。なので、入館者も多くなく、本当にゆったりと展示を見ることができました。「きのこ」に細部まで拘った植物画には、作家が目で口で味わった詳細が添えてあり、時にその毒性の強弱までが体験的に書かれていて本当にびっくり。

バードカービングは木彫とは思えないほどの肉感と細かな尾羽根の繊細なタッチにうっとり。直接その質感に触れたりさえずりを聴いたりできるコーナーもありました。

そしてお目当ての馬の写真の数々も本当にその躍動感、筋肉の隆起に感動。ほんとにかっこいい!そして美しい

様々な表情のゴリラの展示には、「ゴリラが胸をたたくわけ」という福音館の本がそえられ、ゴリラが胸をたたくのは攻撃の準備ではないこと、また、そう誤解され、映画キング・コングで人類に危害を及ぼすような描写があった故にたくさんのゴリラが殺されたことなどが書かれていました。そうだったんだ。。ゴリラに魅せられ、この大切な真実に気づいた作家に拍手したい気持ちでいっぱいになりました。

牛を表現した大きな大きな木版画にも圧倒されます。

菌類に、植物に、ひとつの動物にこだわって表現する気持ち、よーくわかります。それはやっぱり✭愛✭なんだろうな。

「動物園にて」には、井の頭動物園の懐かしい象の花子と、その前でとられた親子の写真映像がスライドにされて次から次へと映し出されていました。1972年という表記のあるものも。花子は、こうして数多くのひとたちを楽しませてくれたんだなあ。。私も幼稚園の遠足で、花子の前で写真をとってもらったことを思い出します。

動物園の歴史や、それをテーマとした漫画なども展示されていました。災害や戦争に翻弄された動物達の姿にはやるせない思いも。

併設のアートカフェでお茶しながら懐かしい学生時代の思い出話もいっぱいして、今度は同級生が宿をやってる北海道に旅行も行きたいねえ、などと盛り上がった秋の1日でした。雲ひとつない青空に映える上野の大きなイチョウの木。今日一日ありがとう!

春先のこと、友人から「楽しそうなのがあるから一緒にいかない?」というお誘いをいただきました。

聞けば豪華列車内の乗客参加型ミステリー企画とのこと。そんな面白そうなの、行くっきゃない!ってことで、何十年ぶりかの西武園へGO!

ソファーや書棚も完備された豪華列車で素敵なアフタヌーン・ティーをいただきながらの旅。同じ車両に探偵、イケメンの車掌さん、美貌の女社長、ミステリー作家に資産家令嬢、御曹司、工事関係者などの俳優さんが登場。そこに殺人事件発生!犯人は誰だ!?

って感じで、探偵さんや資産家令嬢なども次から次へと乗客に話しかけ、時には証言を求めたりします。私は通路側の席だったので、重要な証拠物件を託されました キャー!さりげなく座ってお食事している乗客の中にも怪しそうな方々も。。。

キャー!さりげなく座ってお食事している乗客の中にも怪しそうな方々も。。。

ネタバレ厳禁なので細かくは書けませんが、すごく楽しい90分でした

西武園は数年前にリニューアルして、昭和レトロな商店街でお巡りさんと泥棒が格闘していたり、なかなか楽しい

・

・

熱中症になりそうな暑さだったので、きっとあそこは涼しいよね~と何気なく入ったウルトラマン・ザライドが凄かったです!日本の凄腕クリエイターチームが作り上げた世界最大規模すごいクオリティのアトラクション!というふれこみもまんざらハッタリではない面白さ!ウルトラマンと一緒に空を飛びながらゼットンと戦えますよ~ もう、おばちゃんふたりでキャーキャー言いながら大興奮でした。このウルトラマンがまた、シュッとしててカッコイイのなんの!

もう、おばちゃんふたりでキャーキャー言いながら大興奮でした。このウルトラマンがまた、シュッとしててカッコイイのなんの!

あーおもしろかったぁ!

WEBであらかじめチケット購入してもらったのも熱中症対策で保冷剤やら冷凍スポーツドリンクをたくさん持って行ったのも正解、混雑を避けてランチを済ませてからの入園も正解でした。暑いなかで並ぶの大変ですからね。

夏の楽しい思い出を作ってくれた友人に感謝です

気のおけない仲間たちと、久しぶりの上野へ。

見たいなあと思っていた都美のTHE GREATSが、まもなく終わってしまうので、ダメ元で日曜日を狙ったら、意外にあっさりチケットがとれました。最近はこういうのも電子チケット。しかもみんなの分を一度にとって分配もスマホでできるとは。便利な時代になったものです。(それでも、スマホがトラブったら。。と、QRコードをプリンアトアウトしちゃうとこが、おばちゃん )

)

スコットランド国立美術館は、世界でも指折りの西洋絵画コレクションを有する美の殿堂だそうです。ラファエロ、エル・グレコ、ベラスケス、レンブラント、レノルズ、ルノワール、モネ、ゴーガンなど、ルネサンス期から19世紀後半までの西洋絵画史を彩る巨匠たちの作品がぞろり。

購入予算が限られる中、地元名士たちの寄贈や寄託などもありコレクションの充実が図られたそうです。それにしてもすごい!習作のような小品から堂々たる大作まで、ずっと見ていたい作品が満載でした。

なかでも、ベラスケスが19歳の時に描いた「卵を料理する老婆」には圧倒されました。

鍋の中の卵が白く煮えていく様子までが表現されています。この後、宮廷画家に取り立てられるわけですね すばらしい。

すばらしい。

これは、ジョン・マーティン作「丘の上から近づくノーサンブリア軍を眺めるマクベス」

スコットランドですもんね~ 中央右寄りの人物がマクベスとバンクォー、左に三人の魔女。

中央右寄りの人物がマクベスとバンクォー、左に三人の魔女。

「ばんざーいマクベス 王になる男~ 」と、思わず口ずさんでみる

」と、思わず口ずさんでみる

たっぷり時間をかけて鑑賞したあとは、レストランサロンでランチ。たっぷりおしゃべりして、恒例のお土産交換もして、久しぶりに充実した日曜日でした。みんな、ありがとね。

作:井上ひさし

音楽:宮川彬良

演出:藤田俊太郎

出演:

高橋一生/浦井健治/唯月ふうか/辻󠄀萬長(※)/樹里咲穂/土井ケイト/阿部裕/玉置孝匡/章平/木内健人/熊谷彩春/梅沢昌代/木場勝己

新川將人/妹尾正文/田川景一/丹宗立峰/出口雅敏/山野靖博/可知寛子/白木美貴子/鈴木結加里/般若愛実/福田えり/武者真由/森加織

<あらすじ>

江戸の末期、天保年間。下総国清滝村の旅籠を取り仕切る鰤の十兵衛は、老境に入った自分の跡継ぎを決めるにあたり、三人の娘に対して父への孝養を一人ずつ問う。腹黒い長女・お文と次女・お里は美辞麗句を並べ立てて父親に取り入ろうとするが、父を真心から愛する三女・お光だけは、おべっかの言葉が出てこない。十兵衛の怒りにふれたお光は家を追い出されてしまう。

月日は流れ、天保十二年。跡を継いだお文とお里が欲のままに骨肉の争いを繰り広げている中、醜い顔と身体、歪んだ心を持つ佐渡の三世次が現れる。謎の老婆のお告げに焚き付けられた三世次は、言葉巧みに人を操り、清滝村を手に入れる野望を抱くようになる。そこにお文の息子 ・きじるしの王次が父の死を知り、無念を晴らすために村に帰ってくる―。

主役はみなさまの想像力。この争いの行く末はいかに・・・

うさぎ先輩と日生劇場へ。

この作品は、今までも何度も舞台化されていますが、生で観るのは初めて。阿部サダヲさんが きじるしの王次をやったバージョンはDVDで拝見。

今回は高橋一生さんの怪演が話題に。木場さんの狂言回しは声も素敵で、オープニングからもうわくわくしました。

ベースが天保水滸伝で、シェイクスピアの三十数作品が散りばめられた祝祭劇ということで、歌もダンスもとても華やか✨特に浦井くんの登場シーンが素敵✨ぱっと目が覚めるようです。きじるしの王次には見せ場がいっぱい!話題の三世次より見せ場は多いかも。シェイクスピアファン、ハムレットファンには垂涎もののシーンありです!

その三世次、二幕では悪さ爆発!まあ、悪いのなんの。

このシーンはオセロ、これはハムレット、これヘンリー5世の演説!リア王!あれはトロイラスとクレシダ!…と、知っている台詞やシーンが出てくるとわくわくしちゃいます。

ただ、天保水滸伝の方は全く未知の世界なので、そっちもチェックしておいたらもっともっと楽しめたのにと、ちょっと思いました。

佐渡の三代次、高橋さん すごく楽しそうに演じていて、またたくさん舞台に出てほしいなあと思いました。以前舞台で観たのは蜷川先生の「から騒ぎ」のビアトリス。あれに主演だったあの方、今はどうしているのやら。。。共演の長谷川博己さんはルックスも家柄も性格も申し分のない公爵クローディオだったっけ💕たしかWOWOWで録画したのをどっかにとってあったと思うので、探してみよう。

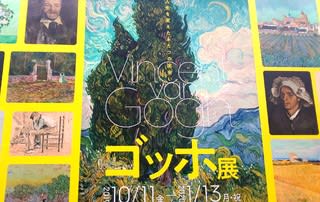

「ねーねーゴッホ展いこ」

「ねーねーゴッホ展いこ」

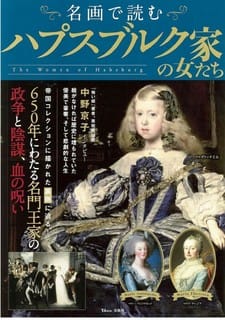

「そんならハプスブルグ展もいっちゃお!」

「そんならハプスブルグ展もいっちゃお!」

と、友人と話がまとまり上野へ。最近の上野の混雑ぶりは半端ないので、午前中の比較的空いている時間を狙いました。JR上野駅についたあたりからもう美術館を目指すらしい方々多数。

まずは西洋美術館ハプスブルグ展へ。時間が早いせいかすっと入場できました。音声ガイドは伝説のエリザベート花總まりさんと声優の梅原裕一郎さん。

さすが「日の沈むことのない帝国」ハプスブルグ家のコレクション 皇帝の甲冑、角杯「グリフィンの鉤爪」、精緻なタペストリーに数々の王侯貴族の美しい肖像画や豪華絢爛な宮廷、装飾品がずらり。

皇帝の甲冑、角杯「グリフィンの鉤爪」、精緻なタペストリーに数々の王侯貴族の美しい肖像画や豪華絢爛な宮廷、装飾品がずらり。

あのベラスケスの王女の絵や宮廷画家渾身のマリア・テレジア、マリー・アントワネット、エリザベートの美しい肖像画などがずらり。

老年のフランツ・ヨーゼフ一世の青い軍服姿の肖像画、若いころの輝くようなエリザベートの肖像画に、ふたりの物語が浮かびました。

そして一族を襲った様々な悪夢も。

そして、私が一番惹かれたのは、ヤン・ブリューゲル(父)「堕罪のある楽園の風景」でした。

色とりどりの鳥や動物たちの奥にはアダムとイブが。動物たちがとても生き生きと描かれています。この絵の絵葉書が欲しかったのですが、売店には見つけられなくてちょっと残念

常設展も興味あったんですが、ゴッホ展が混まないうちにと急いで上野の森美術館へ移動。

こちらもまだ午前中だったせいかすっと入れました。いや、先ほど西洋美術館で見た豪華絢爛な世界とは180度の別世界。暗い背景色で庶民の生活を描いたハーグ派の作品からの展示。ゴッホはこのハーグ派から影響を受け、印象派へと歩みを進めていったそうです。ゴッホと言えば明るい色調と激しい筆使いというイメージでしたが、こうして彼に影響を与えた画家たちの作品を見ながら進んでいくと、変化がよくわかります。今まで見たこともなかった暗い背景に描かれた洋梨が、本当にこぼれおちるようにリアル。

そして、印象派に出会ってからの明るい色の爆発は本当に衝撃的。まさにトンネルを抜け出たような。作品には、弟で画商だったテオとの書簡が添えられていますが、ゴーギャンとの出会いや精神の崩壊などが生々しく描かれていました。こちらも音声ガイドでより深く知ることができました。最も有名な「ひまわり」や「包帯をしてパイプをくわえた自画像」などがなかったのがちょっと残念でしたが、「ひまわり」は来年3月開催のロンドン・ナショナル・ギャラリー展で見られそうです。

ランチはおなじみ韻松亭 おいしかった

おいしかった

帰りに本屋さんでこんなの買いました。面白い!

友人のMさんが書道の公募展に入選作品を展示しているので、国立新美術館へ。彼女はものすごく多才で、美大で油絵を専攻し書道、陶芸、ピアノやギターもこなすスーパーウーマン

今回の古代文字の作品も素晴らしかったです

ひと回りした後は、同時開催の「ブダペスト」を観てきました。ブダペスト国立西洋美術館とハンガリー・ナショナルギャラリーのコレクション、ルネサンスから20世紀初頭までの130点がずらり。

ポスターになっているシニェイ・メルシェ・バール「紫のドレスの婦人」も素晴らしい色合いでしたが、ルカス・クラーナハ(父)の「不釣合いなカップル」・・老人と若い女のカップル、老婆と若い男のカップルの絵が面白いです。「老人と若い女」では、いやらしい目つきで女の胸に触れるおじいさん、そのふところの財布に手を伸ばす若い女。「老女と若い男」では、着飾ったおばあさんが若い男にすりよってお金を握らせています なんともはや。

なんともはや。

特に目を惹いたのはヨハン・パブテスト・ライター「小さな宝石商」

透き通った宝石をながめる少女のきらきらした瞳が印象的で、絵葉書を買い求めました。

同時開催の「カルティエ 時の結晶」は、明日までなためか、50分待ちの長蛇の列でした。ブダペストはすんなり入れておすすめです。

出演:神田松之丞 神田阿久鯉 石崎洋司、出水麻衣

もう、ほんとに人気者になってしまったらしく全くチケットのとれない松之丞さんですが、奇跡的に行かれることになりウキウキしながら護国寺の講談社へ。おお!近くは通るものの、初めて入る講談社は歴史的建造物といった感じ。こんなところで働ける人いいな

6階の講堂は、学校の講堂風。舞台を囲むように創業者野間一族の肖像画がずらり。ちょっとダンスオブヴァンパイアの「ご先祖様」のシーンを思い出しました

会は、まず松之丞さんと、講談を文章におこして絵本の文章にした作家の石崎洋司氏、司会の出水アナが登壇。石崎氏は。松之丞さんが実際に目の前で演じる講談を聞いて文章を作っていったとか。「講談は4ビートなんです」と、音を拾って数えて文章を構成したというお話がとても興味深かったです。だから、この絵本を声に出して読むと誰もが松之丞になるという

続いては、このシリーズの絵を担当されたイラストレーターの3人が登場!なんと大岡越前を描いたのは若い女性の作家さんでした。宮本武蔵を描いたのは、私も大好きな飯野和好氏。絵本「くろずみ小太郎旅日記」とか「ねぎぼうずのあさたろう」シリーズの作家さん。講談絵本にこんなにぴったりな方がいるかしら!と思うほどぴったり!72歳の飯野先生は、お孫さんの前で声を出してちゃんばらシーンを描いていったとか。そんな場面も見てみたい!

講談は、松之丞さんが西行「鼓ヶ滝」と宮本武蔵「山田真龍軒」、阿久鯉さんが大岡越前「しばられ地蔵」

今日の第一部は親子の会でしたが、講談に出てくる昔の言葉を、子どもたちがわかるのかしらと思ったら、びゅーん!とか、ぶん!ぶぶぶん!とか、迫力のある表現でとても盛り上がっていたとか。なるほど。理屈ではない、芸の迫力おそるべし。そんなわけで、十分にその迫力を堪能させてもらいましたが、松之丞さんばかりでなく、阿久鯉姐さんの「しばられ地蔵」が面白いのなんの!大岡裁きの見事さにうなり、演者のど迫力にうなったひとときでした。

なんと全員にこの「宮本武蔵~山田真龍軒」1500円也の講談絵本プレゼント なんという大盤振る舞い!帰宅して声を出して読んだら、もう気分は講談師でした

なんという大盤振る舞い!帰宅して声を出して読んだら、もう気分は講談師でした ちゃめもびっくり

ちゃめもびっくり

いつか孫が生まれたら読み聞かせてあげよっと 泣くだろな

泣くだろな

彼自身、こんな子どもだったのかも。

彼自身、こんな子どもだったのかも。 この素敵なホールが商家の居間に見えてしまう魔法のすごさ

この素敵なホールが商家の居間に見えてしまう魔法のすごさ 扇辰師匠おそるべし。

扇辰師匠おそるべし。

江戸前の師匠がこの話を選ぶ意外性もまたうれしい

江戸前の師匠がこの話を選ぶ意外性もまたうれしい ドライビング・ミスデイジーの映画をもじった短編ですが、一流企業の幹部社員から転落してタクシードライバーになった男性と、日本人女性と結婚を決めた息子を許してやれなかったアメリカの老婦人の素敵な京都のドライブのお話。本当に心温まる朗読でした。

ドライビング・ミスデイジーの映画をもじった短編ですが、一流企業の幹部社員から転落してタクシードライバーになった男性と、日本人女性と結婚を決めた息子を許してやれなかったアメリカの老婦人の素敵な京都のドライブのお話。本当に心温まる朗読でした。

なかよしさんたちとの秋の旅は、いつか行ってみたいと思っていた戦没画学生慰霊美術館「無言館」のある信州上田。

上田の別所温泉に行こう!と決めた時には、あんなひどい台風が来るとは、まさか乗るはずだった上田電鉄の鉄橋が落ちるとは思ってもみませんでした。中止かなあ。。と思っていたら、行動派のMちゃんが車を出してくれることになり、決行!ほんとありがとう

丘の上にひっそりと佇む無言館は、案内表示がなければ教会と間違ってしまいそうなシンプルな建物で、入口も普通の家のドアのよう。中に入るとすぐに沢山の作品が展示され、出口で料金を支払うようになっていました。

ドアを開けて入るとそこには20代から30代の若くして戦争で亡くなった画学生たちの絵や彫刻が、亡くなった状況や場所などの解説とともに展示されていました。

出征の直前まで、「この絵の具がなくなるまで描いていたい」と絵筆を放さなかった方、この続きは無事に帰ってから描く」と言ってついに帰らなかった方、もっともっと生きたいのに生きられなかった若い命の叫びのようなものがそこにありました。作品とともに、彼らが家族に送った手紙や絵をしたためた葉書、そして戦死の通知なども展示されていました。どれもみな色が変わり、文字も不鮮明なものもありましたが、この美術館が設立された1997年までの長い長い年月、作品とともに大事に保存された家族の気持ちに胸を締め付けられる思いでした。中には戦地で行方不明となり生死もわからぬまま、ずっと生還を信じて待ち続けたご家族もいらしたそうです。

同じ敷地内の「傷ついた画布のドーム」の天井には、画学生たちのデッサンがびっしりと張り詰めてあり、それを見上げるように未完成の彫刻が置かれていました。

「小生は生きて帰らねばなりません 絵を描くために」

純粋な想いに溢れた空間に立ち、こみあげてしまいました。生きたくても生きられなかった命。私たちはちゃんと生きなくては。またいつか、ここに来たいと思いました。

美術通のMちゃんの提案により、なかよし4人で世田谷美術館へ。

いつもより少~しだけ しのぎやすいのは、日ごろの行いのせいでしょうか

まずはおしゃべりランチからね、ということで美術館併設のフレンチ「ル·ジャルダン」でおいしいコースをいただきました。なんと今回の企画展、画家の高橋秀さんも同じ空間でお食事されていました

高橋秀氏の作品は全て具象。なんともダイナミックで、そこはかとなくエロティック 奥様である藤田桜さんの作品は、かつて「よいこのくに」「学研おはなし絵本」などのシリーズの表紙を飾っていた布の貼り絵のやさしい作品でした。子どもの頃、みた覚えがあったのはピノキオ!

奥様である藤田桜さんの作品は、かつて「よいこのくに」「学研おはなし絵本」などのシリーズの表紙を飾っていた布の貼り絵のやさしい作品でした。子どもの頃、みた覚えがあったのはピノキオ!

高橋秀氏は、画壇の芥川賞ともいうべき安井賞受賞後、イタリアへ渡り、3~4年は充電期間として、ほとんど活動しなかったとか。この時点で奥様もお子さんもいらしたということで、かなりびっくりな自由人。。芸術家なんですね。奥様の桜さんもまた創作活動をしていたので経済的には大丈夫だったのかしらと余計な心配したりして。会場のそこここに、インタビューを記したパネルがありましたが、そこには桜さんがお子さんを連れてイタリアの夫の元へ渡ったときのことなども書かれていました。「不安ではなかったですか?」との質問には、「夫のいるところに妻が行くのはあたりまえだと思っていましたから、そうしただけです。」と。肝の据わった言葉に感動しました でも、葛藤もあっただろうなあ。

でも、葛藤もあっただろうなあ。

そういうさまざまを乗り越えて歳を重ね90歳前後となったふたりが、新婚時代を過ごした地で二人展を開けるって本当に素敵だなあと思いました。画風がまったく違うというのも、二人がそれぞれの世界をしっかりと持っていたことを表しているようだなあとしみじみ思いました。

砧公園の中にある美術館の周囲には、たくさんのオブジェ。その中に、馬の背に乗る猿!シーザー@猿の惑星

恒例のおみやげ交換、秋の旅行の打ち合わせも楽しかった ほんとにみんな、ありがとね!

ほんとにみんな、ありがとね!

仕事で出会った素敵な友人たちと石神井公園近くのふるさと文化館分室で開かれている「元気いっぱい!!ばばばあちゃん‐絵本作家・さとうわきこ展」へ。娘たちも豪快でパワフルな、ばばばあちゃんが大好きでした

「変に教訓めいたところがないのがいいよね

」というKさんの言葉に同感!絵本を読んで心が解放されるのは大人も同じだよね、という話で盛り上がりました。私はなんでもきれいに洗って、豪快に干しまくる「せんたくかあちゃん」も大好き

」というKさんの言葉に同感!絵本を読んで心が解放されるのは大人も同じだよね、という話で盛り上がりました。私はなんでもきれいに洗って、豪快に干しまくる「せんたくかあちゃん」も大好き おっこちて来たかみなりくんたちまでゴシゴシ洗って干しちゃうんです

おっこちて来たかみなりくんたちまでゴシゴシ洗って干しちゃうんです

飾られた原画や石に描かれた動物たちもとても丁寧な筆使いで、作品の豪快な内容の奥にある作者の繊細さを感じました。

ランチは石神井公園ボート池のほとり、瀟洒な豪邸の建ち並ぶ一角にあるイタリアン  ヴィノテカ・ラ・ガッツァ

ヴィノテカ・ラ・ガッツァ

いつも頑張る私たちへのご褒美、藍のフルコースをいただきました。お味も盛り付けも極上 素材の良さも接客の丁寧さも大満足でした

素材の良さも接客の丁寧さも大満足でした

シェフは気仙沼の復興支援にも協力しているそうです。素晴らしい

シェフは気仙沼の復興支援にも協力しているそうです。素晴らしい

水槽には大きな亀の輔 石神井公園生まれかな?

石神井公園生まれかな?

めずらしく夫の提案で藤田嗣治展へ。没後50年ということで、最近よくテレビで特集されていて興味を持ったとか。フジタと言えば猫なので、すぐ誘いに乗ると思ったようです

藤田嗣治は良家に生まれ、軍医総監まで上り詰めた父の援助のもとで東京美術学校進学、パリへの美術修行と恵まれた環境の中で絵画の才能を開花させ、女性関係も華やかでそのころの日本人としてはありえないような豊かさを謳歌した。。。という感じではありますが、戦争画家としての仕事によって終戦後は責任を負うことになるといった暗い時代もあったそうです。

この戦争画がものすごかったです。藤田といえば思い浮かぶような乳白色の柔らかいイメージとはほど遠い、画面を土色に染めた凄惨で緻密な作品に圧倒されました。まるで宗教画のよう。

でも、やっぱり猫が好き

展示は芸大時代のかっちりと描き込まれた自画像、軍服に多くの勲章を胸に飾った父の肖像画から、キュービズムの影響を受けた静物画、風景画、裸婦、宗教画というようにテーマごとに分類されています。タッチや色づかいが変わっていくのも興味深く、藤田の自由な魂を感じました。

でも、やっぱり猫がいい

猫たちは藤田の自画像や乳白色の裸婦とともに描かれていることが多いのですが、毛すじの一本一本、ひげのひとすじひとすじが面相筆でものすごく緻密に丁寧に描かれていました。私が猫好きという以上に、猫を始めとする犬や栗鼠、小鳥たちが生き生きと描かれているように思いました。自画像も、若い時代からパリで自由を謳歌している時代、白髪の晩年と数多くありました。独断的私見ではありますが、かの画家は 自分>猫>女だったんじゃないかなあ

「日本の地方の子ども」を描いた映像作品も面白かったです

「日本の地方の子ども」を描いた映像作品も面白かったです

ランチは藤田嗣治展レストランミューズコラボメニューをいただきました

ヴィシゾワ-ズに仔牛のフリカッセ、キッシュにサラダ ここは精養軒が運営していて、煮込んだ仔牛肉がとっても柔らかく、大変おいしゅうございました

ここは精養軒が運営していて、煮込んだ仔牛肉がとっても柔らかく、大変おいしゅうございました

先輩からのおすすめで夜行性の生き物たちをテーマにしたという、富田菜摘さんの金属廃材を使った作品展を見に行きました。

話には聞いていましたが、本当にミラクル!どこの家にもころがっていそうな古いフライパンやら鍋やら金属メジャー、ビールやスパイスの空き缶、フライ返しや泡だて器、排水溝の網にボウルに。。

それらのガラクタが、こんなにかわいい動物たちになるなんて!

素材の使い方が絶妙なばかりか、動物の造形や表情がとても生き生きとしてしかもキュート!ひとつひとつにライオンの「ライアン」こうもりの「蝙蔵」カンガルーの「るり子とるう」獏の「広夢」アルマジロの「次郎」など、ちゃんと名前がついています。作家は1986年生まれ、多摩美の油画専攻の方だそうです。ほんとにすごい!作品の点数は多くありませんがこんなに素晴らしいのに入場無料、写真OK 8月13日まで開催だそうなので、新宿方面にお立ち寄りの方はおすすめですよ!我が家の台所の雪平鍋を見つめ、「これでアルマジロつくれないか。。。。」と、真剣に思っちゃった私でした。無理だけど

8月13日まで開催だそうなので、新宿方面にお立ち寄りの方はおすすめですよ!我が家の台所の雪平鍋を見つめ、「これでアルマジロつくれないか。。。。」と、真剣に思っちゃった私でした。無理だけど