図9 昭和48年の観音堂敷地図

【繋沢観音堂】

図9は前回と同じものです。写真は国土地理院が1968年(昭和43年)に撮影した整理番号MTO686XのWEB版に加工しました。

土地や建物の長さは、図9の写真と国土地理院の地形図を重ねて基準となる道路の長さを割り出し、それを写真上での長さに比率を乗じて計算しました。さて、黒い線で囲まれた区域がすべて観音堂の敷地だとすれば、かなりの広さです。現在の常盤小学校のグランドに匹敵します。

繋沢観音堂の屋根を白い線で縁取りしました。かなり不明瞭な画像でしたが、建物や樹木の印影などから輪郭を推定しました。「古城山史話」にお堂の写真が掲載されていましたが、著作権者の了解を頂戴する手段がありません。関心をお持ちの方は、古城山史話の原稿を探して御覧頂くか、六沢地区のお知り合いにお頼みください。必ず良好な写真があると思います。お堂は東の参道を向いていて、南北方向に破風を設けた茅葺きの入母屋作りです。破風には魔除けの鬼面らしきものがあったようです。正面には、下屋が見えました。

「郷土史之研究」に、は当時、観音堂に保存されていた次の三点が記載されています。なお、青井氏の表現が錯綜していましたので、少し表現を変更しました。その後、昭和52年ごろに繋沢観音堂が解体されましたので、それを円照寺が引き継いで保存されています。

翁 面

康永五寅年六月十七日納と書かれていたようですが、青井法善氏は「康永ハ北朝光明帝ノ年号デ三年マデシカナイ」と疑問をお持ちでした。「古城山史話」には、円照寺に能面が3個あると書いてありますので、上記の康永年間(1342~1345年で室町時代)の能面を除いた2個は元々、円照寺に伝わっていたものとなります。

額 面

観音寺の説明書きの中で紹介した山澤城と書かれた山号扁額のことです。

漆絵馬

野邊沢遠江守滿康(この人物は名前が何度も変わりました。一応、ここでは絵馬に書かれている名前に統一します。)が慶長出羽合戦後に納めたと、元禄五年に修復の際に説明書きがなされています。

ところで、「延沢軍記」に「繋沢観音堂」が出てくるのは、大正4年に書かれた「延澤古城山天人清水之記」だけです。そもそも、野邊沢城があった時に繋沢観音堂があったかどうかを判断できる資料は見たことがありません。このことに気付いたのは、ブログ「とうほく見聞録」の「円照寺(最上三十三観音第23番札所)」にあった説明文にあります。

…。その後、観音像を安置していた観音寺は廃寺となりますが、村の信者達が近くの円照寺に依頼し、当時の住職の努力により観音寺跡地に観音堂が復興されます。しかし、観音堂が倒壊したことにより、円照寺の境内に移転され、現在に至るとのことです。

また、このブログの文章の元となったと思われるものが、最上三十三観音札所別当会が主催している「最上三十三観音」というホームページに「第23番六沢」と題して次のとおり説明があります。

いつのまにか観音寺は廃寺となり、村の信者達が近くの円照寺に依頼し、当時の住職江口皐天大和尚の努力で観音堂は復興した。しかし、当観音堂は倒壊寸前となり、円照寺二十世哲生大和尚は、円照寺境内に改築移転、同七月に落慶式を行った。

つまり、これらが真実だとすれば、

「観音寺があったが廃寺となったので、その跡地に観音堂が復興した。その観音堂も倒壊寸前になった(又は倒壊した)ので、観音像が円照寺に移された」

ということになりますが、文章の用語に疑問があります。「復興」ならば、元々あった建物を再び建てたことになりますが、観音寺の跡に建てるならば、元々、観音堂はそこになかったことになり「復興」と矛盾します。ただし、観音寺がなくなった跡に別の所にあった観音堂を再び建てた場合も復興と言えます。しかし、観音寺があった時に、観音堂が別棟で既に存在していたとは思えません。それは先述のとおり、延沢軍記に「観音堂」が全く出てこないことと、山寺の立石寺などのような大きな寺院ならまだしも、地方の小さな寺が別棟でお堂を建てるとは考えにくいからです。でも、「復興」の意味をもっと考察する必要があります。

私は

「観音像は観音寺のお堂の中にあったが、寺がなくなったので観音像を安置する御堂を建てた」

と見ています。「古城山史話」によると、観音寺は明治初期に廃寺となったとありますので、観音堂はその後に建てられたことになります。因みに観音堂は倒壊したのではなく、昭和52年ごろに六沢地区の方々が涙を呑んで解体を決意したものだそうです。

ところで、最上三十三観音のホームページの説明では「倒壊寸前」だったのが、それを元にして投稿したブログでは「倒壊した」とされています。このように私たちは、書き写したつもりだけなのに、間違いを起こします。私の場合はさらに思い込みも入りますので、間違いの多さは人一倍多くなります。

【絵馬は観音堂に奉納されたのか】

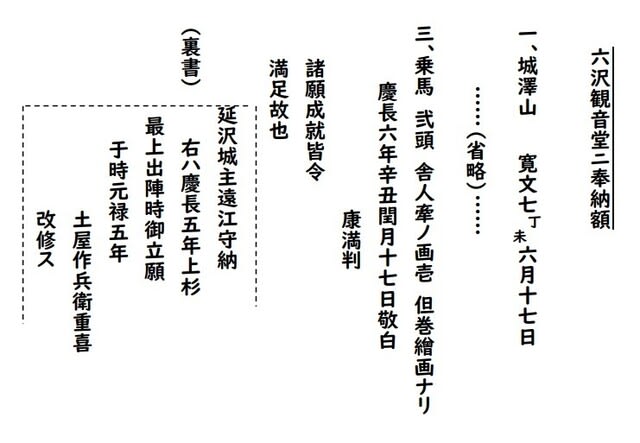

さて観音堂は観音寺の跡に建てられたということが事実だとすれば、絵馬が繋沢観音堂に奉納されたとする各種の歴史書等は事実と異なることになります。絵馬が繋沢観音堂に奉納されたとなったのは、何から始まったのでしょうか。「延沢軍記」の解説(p.144)に次のとおり記されています。(縦書きを横書きにしました。)

同年十一月十七日、延澤城主延澤滿康、繪馬ヲ六澤村繫澤観音堂ニ奉納ス。

「同年」とは、慶長六年のことです。これは、「北村山郡史」から抜粋したとされています。さらに、これを確認するために、国会図書館デジタルコレクションの「北村山郡史」(p.159)を閲覧しました。当然ながら「繋沢観音堂ニ奉納ス」とあります。(縦書きを横書きにしました。)

同年十一月十七日、延澤城主延澤滿康、繪馬ヲ六澤村繫澤観音堂ニ奉納ス。

[繋沢観音堂所蔵]

繪馬

慶長六年辛丑閏月十七日敬白

滿康。判

諸願成就皆令滿足故也。

「北村山郡史」は大正11年の発行です。それでは、さらに時代を遡って「観音堂」の文字が入っている文献を探しました。唯一、観音堂が出て来るのは、大正4年8月に記したとされる「延澤古城天人清水之記」だけです。その部分を次に抜き書きしました。

図13 延澤古城山天人清水之記(抜粋)

一行目にある「額」は、二行目の「城澤山」の上に入れるべきところを誤ったようですが、意図は分かります。一から三まですべてが奉納されたものとしています。奉納されたものかどうかが不明なのに、保存された状態を「奉納」と解釈したようです。

「繋沢観音堂へ奉納」は大正4年8月の「延澤古城天人清水之記」から始まったのかもしれません。さらに、北村山郡史では、「延澤(野邊沢)滿康が繋沢観音堂へ奉納」した趣旨の内容にまで言及してしまいました。

参考までに、昭和2年に著された「郷土史之研究」の中で繋沢観音についての記述には、「堂」や「堂宇」の文字が見えますが、その文字の上に「観音」や「観世音」が付いていません。単なる建物の意味だったのでしょう。そして、「郷土史之研究」のこの部分だけは、正確な記述にはほど遠く、説明が乱雑になっていますのでこれ以上の追及はできません。

観音寺があった時代には観音堂がなかったとすれば、絵馬などの観音堂に保存されていた物の全てが観音寺に奉納されていたかもしれません。しかし、「観音寺に奉納された」と言い切る文献などの根拠も探せません。ならば、次の表現が妥当なところかと思います。

「現在、円照寺に大切に保存されている□〇∇などは、大正4、11年と昭和2年には繫沢観音堂に保存されていたことが分かっています。しかし慶長六年はおろか、その後の江戸時代にも観音堂が存在していたとする証拠はないが、むしろ観音寺の存在は明らかなので、元々は観音寺にあったのかもしれません。しかし、観音寺に奉納と記す記録もありません」

ところで、野邊沢滿康が奉納したと言われている絵馬は、現在、円照寺に保存されている外に、荒町の八幡神社に大きなものがあります。何れも野邊沢滿康が慶長出羽合戦に出陣するときに戦勝祈願をして、合戦が終わってから御加護を謝したように見えます。

「延沢軍記」に収録されている各種の本の中に出てくる祈願所は吉祥院だけで、金剛院(八幡神社の別当)も観音寺も祈願所であるとは書かれていません。祈願所に戦勝祈願しないで、祈願所でない所に祈願している不思議さがあります。さらにややこしくなっているのが、祈願所だった吉祥院は「郷土史之研究」によれば最上家改易の時に寺領が没収されて消滅し、滿康の時代の祈願が、どのように行われていたかが分からない状態です。また、観音寺から繋沢観音堂へ繋沢観音堂から円照寺へ受け継がれたように、吉祥院にあったであろう各種の祈願に関わる書や物も、どこかへどのようにかして引き継がれたのかも興味あるところです。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます