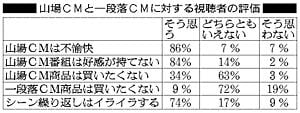

表:山場CMと一段落CMに対する視聴者の評価

2007年11月06日13時48分朝日COM

場面を盛り上げるだけ盛り上げておいてから「正解はCMのあとで」「最新情報はこのあとすぐ」。こんなテレビの「山場CM」が多い番組に視聴者が不快感を抱いていることが、榊博文・慶応義塾大教授(社会心理学)らの調査で明らかになり近著で発表された。国際比較でも日本の山場CMは欧米より格段に多い。テレビ局側の思惑とは裏腹に、そうしたCMへの好感度が低くなり商品の購買意欲も下がるという。

榊研究室は、慶大通信教育部、文学部の727人を対象にアンケートを02年に実施。調査対象の半数近くが20代で、次いで30代が多かった。

調査では、視聴者をCM明けまで引っ張ろうとする山場CMに対する印象として、強い肯定から強い否定まで九つの尺度で聞いた。「不愉快」について86%が肯定。CM明けのシーンの繰り返しには、74%が「イライラする」と回答した。

山場CMを含む番組については、84%が「好感が持てない」。山場CMの商品について42%が「好感が持てない」、34%が「買いたくない」と回答。それぞれ60%前後あった「どちらともいえない」を除けば大半がマイナスの評価だった。

話の流れが落ち着いたところで出る「一段落CM」と比較すると、山場CMが「商品を買いたくない」で3.8倍、「商品を覚えていない」も2倍と本来の効果をうち消していた。

また、日本と欧米のテレビ番組の山場CMを02~03年に比較した。ニュース、ドキュメンタリー、ドラマなど7分野で各国の代表的な3番組ずつを録画して比率を調べた。

その結果は、日本の40%に対し米国は14%で、CMのタイミングが法律で規定されている英国は6%、フランスにいたってはゼロだった。

自らのテレビ視聴体験から調査を思い立ち、山場CMと命名した榊教授は「テレビ局は視聴率ダウンを避けようと始めたのだろうが、広告効果を下げているばかりでなく、CM明けの期待外れの展開を学習した視聴者のテレビ離れを招いているのでは」と分析する。

日本アドバタイザーズ協会(旧・日本広告主協会)の小林昭(ひかる)専務理事は「初耳の研究結果だ。テレビ局が決めているCMを入れるタイミングについて議論したことはなかったが、今後の対応を検討していきたい」という。

一方、民放テレビ局は「視聴者の受け止め方に関心を払わなければいけないが、CMのあとも見ていただく努力については度を超さない限りは許していただきたい」(テレビ東京)、「CM明けについての説明は親切に告知する意味合いもあると思うが、視聴者の声に対しては謙虚に耳を傾け、その感性に敏感でなければならないと考えている」(テレビ朝日)と言っている。

>あまり、TVを見ない方だが、たまに出くわすこの思わせぶりCM挿入は前々から視聴者の反発を買っているだろうなあと思っていた。「買いたくない。」と思われるよう(高いカネを払って嫌われるの)では逆効果であることをスポンサーは肝に銘じるべきだろう。「改善」は急いだ方がいい。

以下は別の記事

「ここぞ」という場面でCM 「不愉快」86%「繰り返し」もウンザリ

11月7日20時18分配信 J-CASTニュース

「続いてのニュースは~です」「そこで見たものとは!? 」というナレーションとともにテレビ番組の「ここぞ」という場面で流されるCMについて、約 86%の視聴者が「不愉快」と感じていることが、榊博文慶大教授らの調査で明らかになった。さらに、CM明けに放送される同じシーンの繰り返しについても「好感が持てない」「しつこい」と答えている人が多く、CMでビジネスをしているテレビ局側からすれば現状のCM放送の「問題」を突きつけられたことになる。

■「山場CM」だと、商品を「買いたくない」人が増える

榊博文教授の論文「番組内CM提示のタイミングが視聴者の態度に及ぼす影響」は、慶大の学生727人を対象に、2002年8月~10月にかけてCMの提示の実態について行った調査に基づいたもの。テレビ番組の「ここぞ」という山場にさしかかると放送されるCMを「山場CM」と呼び、話が一段落して落ち着いたところで放送されるCMを「一段落CM」と呼んで分類している。

調査によれば、「山場CM」について「不愉快」とした人が「ややそう」「少しそう」「かなりそう」「非常にそう」を合わせて約86%に上り、「好感が持てない」という人も81%に上った。一方、「一段落CM」については、「不愉快」「好感が持てない」とした人がともに8%だった。「ここぞ」という場面での「山場CM」については、「一段落CM」の10倍近い人が「不愉快」「好感が持てない」と感じている実態が明らかになった。

さらに、この調査では「山場CM」のCM効果についても「CM商品の購買意欲が低い」という結果が出た。「山場CM」の場合、商品を「買いたい」という人は2.9%で、「買いたくない」とした人は34%。「買いたくない」人の割合は、「一段落CM」の場合に比べて6.6倍だった。

さらに、CM明けに、CM前のシーンを再び繰り返して放送することについては、「好感が持てない」が76%、「しつこい」とした人が86%に上った。テレビ局側として視聴者誘導や親切心で流す「繰り返し」シーンが、視聴者をウンザリさせている実態も浮き彫りになっている。

■視聴者あってのテレビ局であるという「営業の原点」に戻れ

この論文では、日本と欧米各国のニュース、ドキュメンタリー、ドラマ、クイズなどの番組での「山場CM」の比較もされており、日本の「山場CM」の割合が40%なのに対し、米国では14%、英国では6%、仏国では0%だった。調査では、「クイズ番組に正解を言う前にCMを出したら皆怒ってリモコンをテレビに投げつけるだろう」という英国人の声も紹介された。榊教授は、

「テレビ局は視聴者あってのテレビ局であるという『営業の原点』に立ち返る必要があり、その一方で広告主たる企業はその広告効果という観点から見て、スポンサーとなるメリットがあるか否か真剣に検討する時期に来ているといえよう」

と論文のなかで指摘している。

CM中に視聴者を逃すまいと山場で挿入しがちなCMだが、CMの好感度や効果という点では「裏目」に出たともいえるこの調査結果。テレビ局側はどう受け止めているのか。

テレビ朝日広報部はJ-CASTニュースに対し、「視聴者の声に対しては謙虚に耳を傾け、その感性に敏感でなければならないと考えている」とコメント。一方、TBS広報部は、

「番組のあいだにCMを挟むことでマイナスにならないようにすることは当然考えている。視聴者の方に不快感を与えないこと、また番組をつなぐということ、両方を考えながら番組作りをしている」

と話している。

2007年11月06日13時48分朝日COM

場面を盛り上げるだけ盛り上げておいてから「正解はCMのあとで」「最新情報はこのあとすぐ」。こんなテレビの「山場CM」が多い番組に視聴者が不快感を抱いていることが、榊博文・慶応義塾大教授(社会心理学)らの調査で明らかになり近著で発表された。国際比較でも日本の山場CMは欧米より格段に多い。テレビ局側の思惑とは裏腹に、そうしたCMへの好感度が低くなり商品の購買意欲も下がるという。

榊研究室は、慶大通信教育部、文学部の727人を対象にアンケートを02年に実施。調査対象の半数近くが20代で、次いで30代が多かった。

調査では、視聴者をCM明けまで引っ張ろうとする山場CMに対する印象として、強い肯定から強い否定まで九つの尺度で聞いた。「不愉快」について86%が肯定。CM明けのシーンの繰り返しには、74%が「イライラする」と回答した。

山場CMを含む番組については、84%が「好感が持てない」。山場CMの商品について42%が「好感が持てない」、34%が「買いたくない」と回答。それぞれ60%前後あった「どちらともいえない」を除けば大半がマイナスの評価だった。

話の流れが落ち着いたところで出る「一段落CM」と比較すると、山場CMが「商品を買いたくない」で3.8倍、「商品を覚えていない」も2倍と本来の効果をうち消していた。

また、日本と欧米のテレビ番組の山場CMを02~03年に比較した。ニュース、ドキュメンタリー、ドラマなど7分野で各国の代表的な3番組ずつを録画して比率を調べた。

その結果は、日本の40%に対し米国は14%で、CMのタイミングが法律で規定されている英国は6%、フランスにいたってはゼロだった。

自らのテレビ視聴体験から調査を思い立ち、山場CMと命名した榊教授は「テレビ局は視聴率ダウンを避けようと始めたのだろうが、広告効果を下げているばかりでなく、CM明けの期待外れの展開を学習した視聴者のテレビ離れを招いているのでは」と分析する。

日本アドバタイザーズ協会(旧・日本広告主協会)の小林昭(ひかる)専務理事は「初耳の研究結果だ。テレビ局が決めているCMを入れるタイミングについて議論したことはなかったが、今後の対応を検討していきたい」という。

一方、民放テレビ局は「視聴者の受け止め方に関心を払わなければいけないが、CMのあとも見ていただく努力については度を超さない限りは許していただきたい」(テレビ東京)、「CM明けについての説明は親切に告知する意味合いもあると思うが、視聴者の声に対しては謙虚に耳を傾け、その感性に敏感でなければならないと考えている」(テレビ朝日)と言っている。

>あまり、TVを見ない方だが、たまに出くわすこの思わせぶりCM挿入は前々から視聴者の反発を買っているだろうなあと思っていた。「買いたくない。」と思われるよう(高いカネを払って嫌われるの)では逆効果であることをスポンサーは肝に銘じるべきだろう。「改善」は急いだ方がいい。

以下は別の記事

「ここぞ」という場面でCM 「不愉快」86%「繰り返し」もウンザリ

11月7日20時18分配信 J-CASTニュース

「続いてのニュースは~です」「そこで見たものとは!? 」というナレーションとともにテレビ番組の「ここぞ」という場面で流されるCMについて、約 86%の視聴者が「不愉快」と感じていることが、榊博文慶大教授らの調査で明らかになった。さらに、CM明けに放送される同じシーンの繰り返しについても「好感が持てない」「しつこい」と答えている人が多く、CMでビジネスをしているテレビ局側からすれば現状のCM放送の「問題」を突きつけられたことになる。

■「山場CM」だと、商品を「買いたくない」人が増える

榊博文教授の論文「番組内CM提示のタイミングが視聴者の態度に及ぼす影響」は、慶大の学生727人を対象に、2002年8月~10月にかけてCMの提示の実態について行った調査に基づいたもの。テレビ番組の「ここぞ」という山場にさしかかると放送されるCMを「山場CM」と呼び、話が一段落して落ち着いたところで放送されるCMを「一段落CM」と呼んで分類している。

調査によれば、「山場CM」について「不愉快」とした人が「ややそう」「少しそう」「かなりそう」「非常にそう」を合わせて約86%に上り、「好感が持てない」という人も81%に上った。一方、「一段落CM」については、「不愉快」「好感が持てない」とした人がともに8%だった。「ここぞ」という場面での「山場CM」については、「一段落CM」の10倍近い人が「不愉快」「好感が持てない」と感じている実態が明らかになった。

さらに、この調査では「山場CM」のCM効果についても「CM商品の購買意欲が低い」という結果が出た。「山場CM」の場合、商品を「買いたい」という人は2.9%で、「買いたくない」とした人は34%。「買いたくない」人の割合は、「一段落CM」の場合に比べて6.6倍だった。

さらに、CM明けに、CM前のシーンを再び繰り返して放送することについては、「好感が持てない」が76%、「しつこい」とした人が86%に上った。テレビ局側として視聴者誘導や親切心で流す「繰り返し」シーンが、視聴者をウンザリさせている実態も浮き彫りになっている。

■視聴者あってのテレビ局であるという「営業の原点」に戻れ

この論文では、日本と欧米各国のニュース、ドキュメンタリー、ドラマ、クイズなどの番組での「山場CM」の比較もされており、日本の「山場CM」の割合が40%なのに対し、米国では14%、英国では6%、仏国では0%だった。調査では、「クイズ番組に正解を言う前にCMを出したら皆怒ってリモコンをテレビに投げつけるだろう」という英国人の声も紹介された。榊教授は、

「テレビ局は視聴者あってのテレビ局であるという『営業の原点』に立ち返る必要があり、その一方で広告主たる企業はその広告効果という観点から見て、スポンサーとなるメリットがあるか否か真剣に検討する時期に来ているといえよう」

と論文のなかで指摘している。

CM中に視聴者を逃すまいと山場で挿入しがちなCMだが、CMの好感度や効果という点では「裏目」に出たともいえるこの調査結果。テレビ局側はどう受け止めているのか。

テレビ朝日広報部はJ-CASTニュースに対し、「視聴者の声に対しては謙虚に耳を傾け、その感性に敏感でなければならないと考えている」とコメント。一方、TBS広報部は、

「番組のあいだにCMを挟むことでマイナスにならないようにすることは当然考えている。視聴者の方に不快感を与えないこと、また番組をつなぐということ、両方を考えながら番組作りをしている」

と話している。

メディアの選択肢が増えた現在、視聴者もテレビとどう向き合うのか(付き合うのか)よく考えることが大切です。