少し前の記事で、「憲法十七条」の第二条・第十四条の典拠となるだけでなく、「憲法十七条」全体の基調となっているのは大乗戒経の『優婆塞戒経』であることを指摘した拙論が刊行されたことを紹介しました(こちら)。この発見のおかげで、第二条中で違和感をおぼえてきた箇所が、なぜそう書かれているのか分かりました。

古代の文献は、典拠と語法に注意しなくては正確に読めないという一例ですが、拙論刊行後になって、さらに「憲法十七条」の第一条のうち、疑問に思われる箇所が基づいていた儒教の文献を発見しました。

第一条では、「和」を強調したのち、世の人々は党派を組みがちであって、悟っている者が少ないため、「是を以って、或いは君父に順わず、また隣里に違[たが]う(以是、或不順君父、乍違于隣里)」、つまり、「君主や父の言うことに従わず、また近隣と仲違いする」と述べており、それを防ぐために「上和下睦」してなごやかに話し合うことを強調しています。

しかし、君と臣、父と子の対立なら、「上和下睦」すればおさまるかもしれませんが、横の関係である「隣里」がここに出てくるのはおかしいと、前から考えていました。そうしたら、まさに「君」と臣、「父」と子を「和」し、そして「隣里」に相当する語を用い、地域における年長者・年少者の対立・緊張を「和」すことを説いている儒教系の文献を見つけたのです。

その箇所を強引にまとめ、「地域における年長者・年少者の対立」のうちの「年長者・年少者の対立」という部分を省いて無理に対句の形にすると、「君父に順わず、隣里と仲違いする」となり、「(しかし)上下和睦すれば~」と続く第一条の問題の文ができあがることになります。そうだったのか……。

実際には、「憲法十七条」の作者は典拠の原文は見ておらず、『孝経』の関連箇所の注釈で引用されているものや、類書(近代以前の百科事典・要文集)の記述を見て利用したものと思います。『孝経』の重要さは、上記の拙論でも触れた通りです。

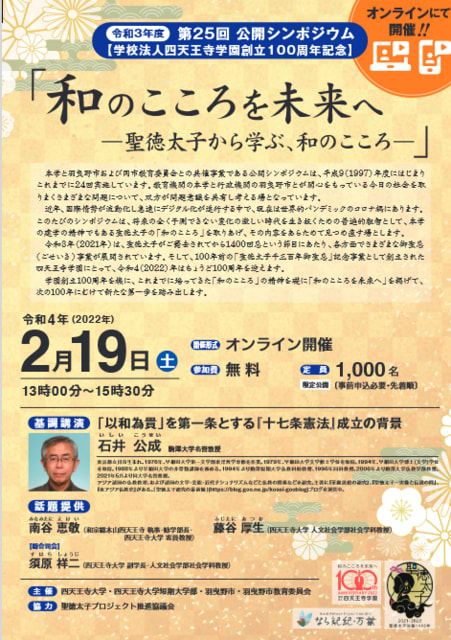

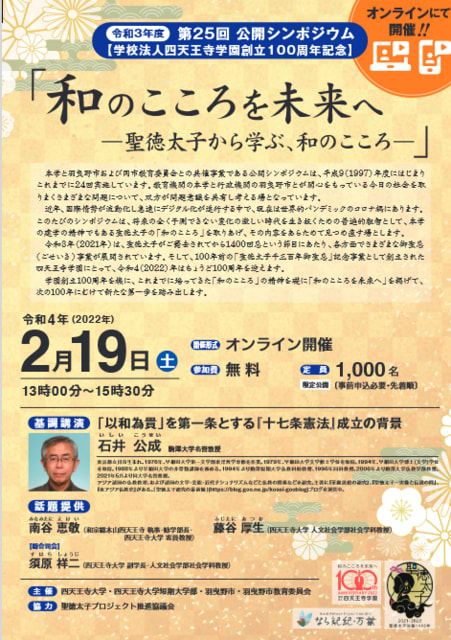

この発見については、2月19日に四天王寺大学などを運営する学校法人・四天王寺学園が創設100周年記念としておこなう公開シンポジウムで発表する予定です。

リモート開催であって事前申込が必要であり、先着順で1000人限定の由(詳細は、こちら)。

「憲法十七条」は仏教尊重を説き、また「天皇」の語は用いていないものの、皇室の権威を確立したものと称されてきました。しかし、それならなぜ「篤敬三宝」を強調した部分が第二条、君主は天に等しいとして「承詔必謹」を説いた内容が第三条とされ、それ以上に「和」が重視されて冒頭の第一条で強調されているのか。上記の第一条における疑問な箇所の典拠が判明したら、その理由も見えてきました。

2月の講演では、「憲法十七条」に関する古注の歴史を概説したのち、第一条と第二条の典拠の発見について報告し、仏教尊重や君主絶対という点ではなく、第一条でまず「和」が説かれた理由について説明します。これで、「憲法十七条」の第一条と第二条の典拠はほぼ明らかにすることができ、「憲法十七条」作成の背景がはっきりしました。律令制の時代では考えられません。

なお、典拠として新たに発見したのは儒教の文献ですが、「憲法十七条」は儒教第一主義ではありません。儒教で最も大事な「仁」はさほど重視されていませんし、『孝経』を重視しておりながら、肝心な「孝」にはまったく触れていませんので。

儒教では「礼楽」という語が示すように、「礼」と「楽」が教育の根本となっているのに、「憲法十七条」は「礼」はしきりに強調するものの、「楽」は無視です。儒教の言葉は用いてますが、倭国の当時の状況から見て必要な部分を取り入れただけであって、儒教全体を受け入れたわけではまったくないのです(これに関連する記事は、こちら)。

それにしても、1400年遠忌という年になって、上記の拙論に続いて、「憲法十七条」全体の性格に関わるこうした重要な典拠を続けて発見できるとは思いませんでした。しかし、このことは、裏を返せば、「憲法十七条」は誰もが知る有名な基本文献でありながら、これまで厳密に正しく読まれずに来たということですよね。私自身、典拠に気づかず、「不自然だな」と思うだけで長年そのまま来ていましたので、我ながらこれはなかなかの衝撃です。

古代の文献は、典拠と語法に注意しなくては正確に読めないという一例ですが、拙論刊行後になって、さらに「憲法十七条」の第一条のうち、疑問に思われる箇所が基づいていた儒教の文献を発見しました。

第一条では、「和」を強調したのち、世の人々は党派を組みがちであって、悟っている者が少ないため、「是を以って、或いは君父に順わず、また隣里に違[たが]う(以是、或不順君父、乍違于隣里)」、つまり、「君主や父の言うことに従わず、また近隣と仲違いする」と述べており、それを防ぐために「上和下睦」してなごやかに話し合うことを強調しています。

しかし、君と臣、父と子の対立なら、「上和下睦」すればおさまるかもしれませんが、横の関係である「隣里」がここに出てくるのはおかしいと、前から考えていました。そうしたら、まさに「君」と臣、「父」と子を「和」し、そして「隣里」に相当する語を用い、地域における年長者・年少者の対立・緊張を「和」すことを説いている儒教系の文献を見つけたのです。

その箇所を強引にまとめ、「地域における年長者・年少者の対立」のうちの「年長者・年少者の対立」という部分を省いて無理に対句の形にすると、「君父に順わず、隣里と仲違いする」となり、「(しかし)上下和睦すれば~」と続く第一条の問題の文ができあがることになります。そうだったのか……。

実際には、「憲法十七条」の作者は典拠の原文は見ておらず、『孝経』の関連箇所の注釈で引用されているものや、類書(近代以前の百科事典・要文集)の記述を見て利用したものと思います。『孝経』の重要さは、上記の拙論でも触れた通りです。

この発見については、2月19日に四天王寺大学などを運営する学校法人・四天王寺学園が創設100周年記念としておこなう公開シンポジウムで発表する予定です。

リモート開催であって事前申込が必要であり、先着順で1000人限定の由(詳細は、こちら)。

「憲法十七条」は仏教尊重を説き、また「天皇」の語は用いていないものの、皇室の権威を確立したものと称されてきました。しかし、それならなぜ「篤敬三宝」を強調した部分が第二条、君主は天に等しいとして「承詔必謹」を説いた内容が第三条とされ、それ以上に「和」が重視されて冒頭の第一条で強調されているのか。上記の第一条における疑問な箇所の典拠が判明したら、その理由も見えてきました。

2月の講演では、「憲法十七条」に関する古注の歴史を概説したのち、第一条と第二条の典拠の発見について報告し、仏教尊重や君主絶対という点ではなく、第一条でまず「和」が説かれた理由について説明します。これで、「憲法十七条」の第一条と第二条の典拠はほぼ明らかにすることができ、「憲法十七条」作成の背景がはっきりしました。律令制の時代では考えられません。

なお、典拠として新たに発見したのは儒教の文献ですが、「憲法十七条」は儒教第一主義ではありません。儒教で最も大事な「仁」はさほど重視されていませんし、『孝経』を重視しておりながら、肝心な「孝」にはまったく触れていませんので。

儒教では「礼楽」という語が示すように、「礼」と「楽」が教育の根本となっているのに、「憲法十七条」は「礼」はしきりに強調するものの、「楽」は無視です。儒教の言葉は用いてますが、倭国の当時の状況から見て必要な部分を取り入れただけであって、儒教全体を受け入れたわけではまったくないのです(これに関連する記事は、こちら)。

それにしても、1400年遠忌という年になって、上記の拙論に続いて、「憲法十七条」全体の性格に関わるこうした重要な典拠を続けて発見できるとは思いませんでした。しかし、このことは、裏を返せば、「憲法十七条」は誰もが知る有名な基本文献でありながら、これまで厳密に正しく読まれずに来たということですよね。私自身、典拠に気づかず、「不自然だな」と思うだけで長年そのまま来ていましたので、我ながらこれはなかなかの衝撃です。