前回は、聖徳太子に関する説として、2020年の講演を紹介しました。今回は、今年の3月に刊行されたばかりの講演録ですので、まさに「聖徳太子に関する最新の説」ということになります。世の中には「最新」というよりは「最悪」の愚論と呼ぶべき太子論もたくさん出ていますが、こちらは、「もの」と「文献」を長年見てこられた研究者の講演です。

西山厚「聖徳太子 過去と現在をつなぐ」

(『研究紀要 奈良県立同和問題関係史料センター』26号、2022年3月)

古代史研究者であって奈良国立博物館学芸部長を務めた西山氏は、古代日本の仏教美術の専門家であるとともに、古代から鎌倉時代にかけての古文献から仏教思想と個性的な人物のあり方を読み取る研究にも力を入れておられます。

この「聖徳太子 過去と現在をつなぐ」は、奈良県立同和問題関係史料センターでの講演だけに、「人権」を意識した内容になっており、冒頭では、「歴史はすべて現代史である」と述べ、「一四〇〇年前に亡くなった聖徳太子も、私たちとおんなじ人間」と語っています。

さて、西山氏は2021年に奈良博が開催し、その後で東京の国立博物館に巡回した特別展について触れた後、関連する寺や仏像について述べていきます。特別展については、聖徳太子の夾紵棺の断片とされるものが展示されていたと述べます。

この断片については、このブログでも最近、紹介しました(こちら)が、西山氏も、他の古墳で発見された麻布を貼り合わせた夾紵と違い、絹布を45枚も漆で固めているのは、よほど大切な人の棺であることを示すとします。

そして、法隆寺金堂の釈迦如来像は太子と「等身」と記されており、座高では87.5センチであって、倍にすると175センチであって、飛鳥時代としては身長が高すぎるようだと述べます。

ただ、夢殿の救世観音像も太子と「等身」とされており、こちらは178.8センチです。釈迦如来像よりさらに背が高いことになりますが、西山氏は「可能性は十分あると思います」と述べます。というのは、法隆寺近くの藤ノ木古墳の二人の被葬者のうちの一人は、骨から見て170センチ以上あったことが知られているからです。当時としては大柄ですね。

しかも、被葬者の一人は殺された崇峻天皇とも穴穂部皇子とも言われており、どちらにしても聖徳太子の母方の叔父です。このため西山氏は、太子の母方は高身長だったのではないか、と推測するのです。

西山氏がさらに注目するのは、法華義疏です。御物本は訂正が多いため、太子の真筆と伝えられてきたのですが、西山氏は、余白に書き込む訂正や追加については、「紙の下端まできてしまったので、九〇度文字を傾け、紙の下端に沿って書き続けている箇所」もあるとし、「こういうことをする人が私は好きです。これだけで聖徳太子に好感を持ってしまいます」と述べています。

西山氏はどの箇所か示していないのですが、おそらく薬草喩品の釈の部分であって、以下のところでしょう。画像は、私がかなり前に古本で購入した複製本です。書道史関係らしい前の所蔵者が、「本」を正字の「夲」で表記してある箇所を赤丸で囲んで付箋を貼ってあった箇所ですね。他にも異体字などについてそのように赤丸をつけている箇所が多かったので、木製の箱に四巻の巻物が収められている精密な複製本が、本来なら数十万円もしていたのに安く買えたのです。

ただ、私自身は、『法華義疏』についてはこのブログで紹介した中島壌治の見解に賛成であって、おそらく乱雑に書かれていた原本を太子の能筆の臣下、それも儒教が主で仏教はあまり詳しくない臣下が大急ぎで筆写したものと考えています(こちら)。

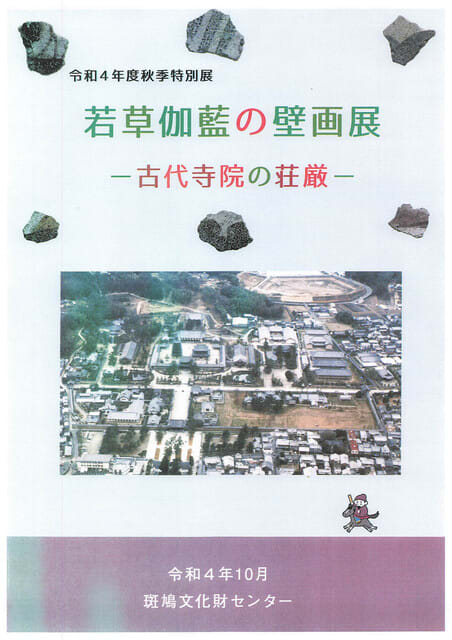

なお、金堂の釈迦三尊像については、西山氏は、塀で囲まれていた若草伽藍の北側に建物があったことが分かっているため、この北方建物に安置されていた可能性があるとします。

ただ、もっときちんとした場所に祀りたいということで、現在の西院伽藍がある場所に新御堂を建て始めていたところ、670年に若草伽藍が焼けてしまったため、西院伽藍の場所に伽藍全体を遷したのではないか、というのが西山氏の推測です。

この説だと、現在の法隆寺は再建されたものということになり、しかも、金堂の様式がその少し後の時期の寺院より大幅に古い理由が分かることになります。あくまでも仮説ですが、可能性はゼロではありません。

「憲法十七条」については、仏教がなければ曲がったことを直せない、「人みな心あり、心おのおの執るところあり」「共に凡夫のみ」などといった言葉をつむぎだせる人は、飛鳥時代においては聖徳太子以外には考えられないと述べています。

「共に凡夫のみ」については、私の古い論文「「憲法十七条」が想定している争乱」では、あくまでも群臣たちについて言った言葉であって、太子や馬子はその中に入らないと指摘したのですが(こちら)、当時にあっては、「憲法十七条」が深い人間観察を示していることは事実ですね。「心おのおの執るところあり」は、「執著」の「執」の字を用いていることが示すように、仏教の人間観に基づくものであって、おそらく『法華経』によることは、最近の講演録で触れておきました(こちら)。

なお、「等身」の像という点については疑わしいとされることが多かったのですが、隋唐では皇帝が父親や自分の「等身」の仏像を造らせていたことは、このブログで美術史の肥田路美氏の論文を紹介しています(こちら)。肥田さんとは早稲田の某シンポジウムでお会いしただけですが、数年前に私が北京大学の哲学系で講演した際、隣の建物で肥田さんを含めた早稲田大学の美術史メンバーが北京大学と共同シンポジウムをやっておられたので、縁を感じたことでした。