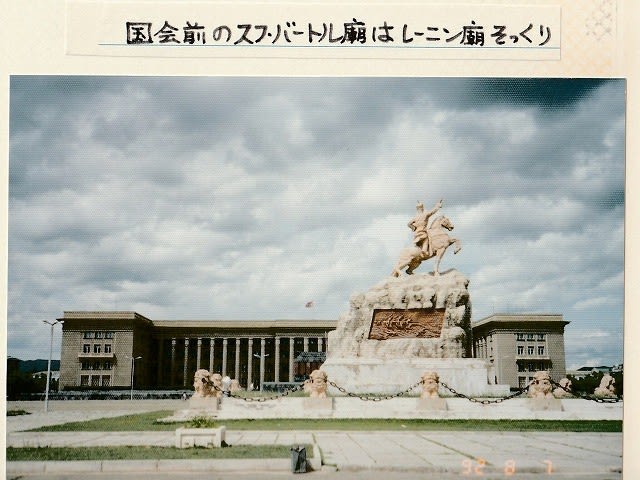

1992モンゴルの旅より

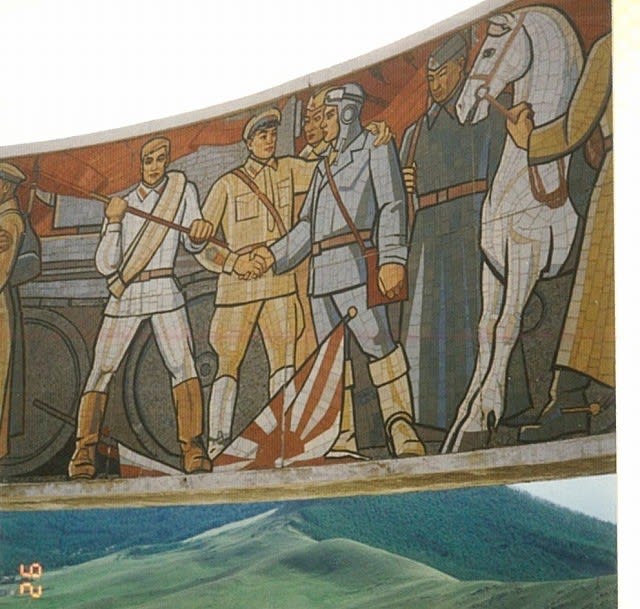

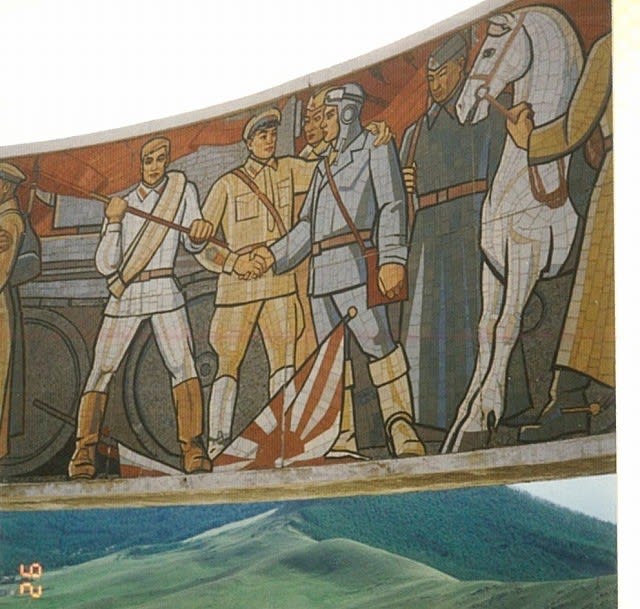

ウランバートル郊外ザイサントルゴイの丘に1971年に建設された戦勝記念碑がある。

司馬遼太郎氏は記念碑が出来て二年後の1973年にここを訪れている。

二十歳過ぎのころに満州で戦車隊に在籍し、モンゴルとの国境線近くにも配属されていた彼は、ソ連の捕虜となってウランバートルで強制労働させられた日本人のことを他人とは思えなかっただろう。

ソ連とモンゴルが旧日本軍の旗を踏み折る図

ナチスドイツの旗も

標高千三百メートルほどの丘からは、当時はまだほとんどビルの無かったウランバートルが見晴らせていたっけ。

**

翌日は朝の飛行機で南ゴビへ

当時のモンゴルは航空会社が石油を買えなくて、旅行会社がチャーターした国内線しか飛ばすことができなかったとガイドさんが言っていた。

我々外国人のためにズルチン旅行社(当時はほぼ独占の国営旅行社のようなものだった)が燃料代を出したフライトだけが飛んだ。

一時間ほどの後、舗装などされていない草原のダート滑走路に着陸。

すぐ横に宿泊するツーリスト・ゲルがあってそこから撮った、もう一機が着陸する様子。

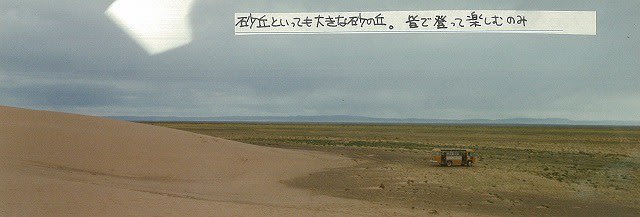

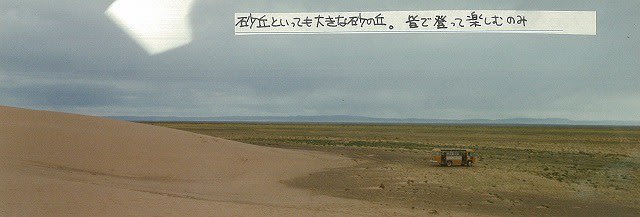

昼食の後、おんぼろバスで一時間ほど走って砂丘へ到着。

「ここでなにするの?」というような場所だったが

降りてのぼりだす。すると、低木の間を素早く走る生き物が・・・

カンガルーのような足(@_@)

すばしこく動くけれど大人数にとりかこまれ、ついに捕まってしまった!

あとで調べてみるとトビネズミという種類。

アメリカ大陸のほうでカンガルーネズミと呼ばれているのと同種類と理解した。

***

ツーリストゲルに戻った夕方

草原の中に整然とゲルがならんでいる

ドルショップとカラオケバーはあるが、風呂はない。コールドシャワーだけ。

↑上の写真右がゲルの中。

ツーリストゲルの見取り図は他日の日記に書いておりますのでまた(^^)

ウランバートル郊外ザイサントルゴイの丘に1971年に建設された戦勝記念碑がある。

司馬遼太郎氏は記念碑が出来て二年後の1973年にここを訪れている。

二十歳過ぎのころに満州で戦車隊に在籍し、モンゴルとの国境線近くにも配属されていた彼は、ソ連の捕虜となってウランバートルで強制労働させられた日本人のことを他人とは思えなかっただろう。

ソ連とモンゴルが旧日本軍の旗を踏み折る図

ナチスドイツの旗も

標高千三百メートルほどの丘からは、当時はまだほとんどビルの無かったウランバートルが見晴らせていたっけ。

**

翌日は朝の飛行機で南ゴビへ

当時のモンゴルは航空会社が石油を買えなくて、旅行会社がチャーターした国内線しか飛ばすことができなかったとガイドさんが言っていた。

我々外国人のためにズルチン旅行社(当時はほぼ独占の国営旅行社のようなものだった)が燃料代を出したフライトだけが飛んだ。

一時間ほどの後、舗装などされていない草原のダート滑走路に着陸。

すぐ横に宿泊するツーリスト・ゲルがあってそこから撮った、もう一機が着陸する様子。

昼食の後、おんぼろバスで一時間ほど走って砂丘へ到着。

「ここでなにするの?」というような場所だったが

降りてのぼりだす。すると、低木の間を素早く走る生き物が・・・

カンガルーのような足(@_@)

すばしこく動くけれど大人数にとりかこまれ、ついに捕まってしまった!

あとで調べてみるとトビネズミという種類。

アメリカ大陸のほうでカンガルーネズミと呼ばれているのと同種類と理解した。

***

ツーリストゲルに戻った夕方

草原の中に整然とゲルがならんでいる

ドルショップとカラオケバーはあるが、風呂はない。コールドシャワーだけ。

↑上の写真右がゲルの中。

ツーリストゲルの見取り図は他日の日記に書いておりますのでまた(^^)