1987年以来の玉泉洞。

記憶していたよりずっと見るべき場所だった。

*

「斎場御嶽(せーふぁーうたき)」の見学を終えて、

↑今晩泊まる予定だった久高島(↑見えている平たい島)へのフェリーは欠航した。

「斎場御嶽」の案内所二階の食堂で沖縄の県魚をメインにした定食↑ゆっくり味わう時間ができた。

↑右上の赤いのが「グルクン」と呼ばれる↓沖縄の県魚。

↑和名は「タカサゴ」だそうな。

↑沖縄のどの食堂にも必ずある「コレーグス」とは「島唐辛子」を意味する。

↑泡盛(沖縄の焼酎でタイ米を原料に黒麴菌をつかっている)に漬け込んだこの調味料そのものも指している。

辛くてアルコールを感じるが、さらっとして味わいが増す。

けっこうかけました(^^)

↑これは「バタフライ・ピー」というハーブの一種を漬けた青い水↑美容効果があると言われて近頃人気になっているとか。

※某美容クリニックに解説ページがありましたのでリンクします

食堂から下を見ると海水をひきこんだビニールハウスが見えた↑

「海ブドウをつくっているんですよ」昨年もお世話になったNさんが教えてくれる。

※2023年1月に久高島の海ブドウハウスを訪れたブログにリンクします

「海の下はもずくの畑がありますよ。

上からみるとよくわかります」↓

↑案内所にあった航空写真に↑なるほど黒い四角がたくさん写っております↑これが「もずく畑」だなんて、言われなければわからない。

**

久高島へ行けない午後、

玉泉洞へ行くことにした。

小松がはじめて訪れた1987年にはなかった「おきなわワールド」なるものが、洞窟の上にできていた。

しらべてみると、1979年には「玉泉ハブ公園」なるものがここにあって、

当時はマングースと戦わせるショーをやっていた。

小松は1987年にここで見たのかもしれない。

残酷な決闘ショーは2000年に廃止されたが、敷地内には今もハブの博物館+ショーハウスもある。

今はどんなショーをやっている?

15時半から見学してみよう。

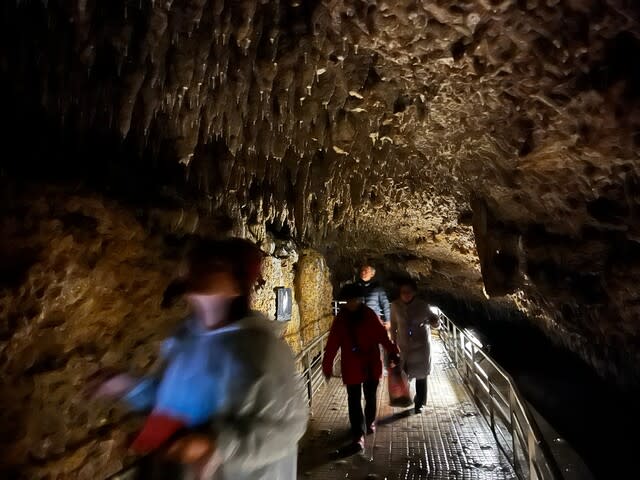

まずは玉泉洞へ。

入口ですでに、地下からのむわっと暖かい空気を感じる。

洞内は年中21℃なのだそうだ。

今日は21℃がとても暖かく感じるぐらい寒い。

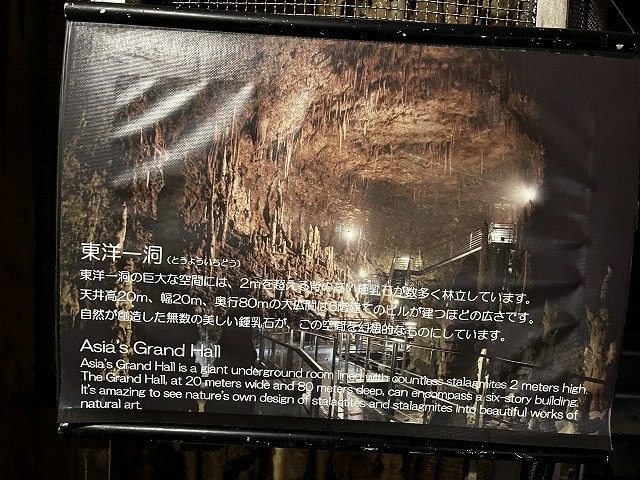

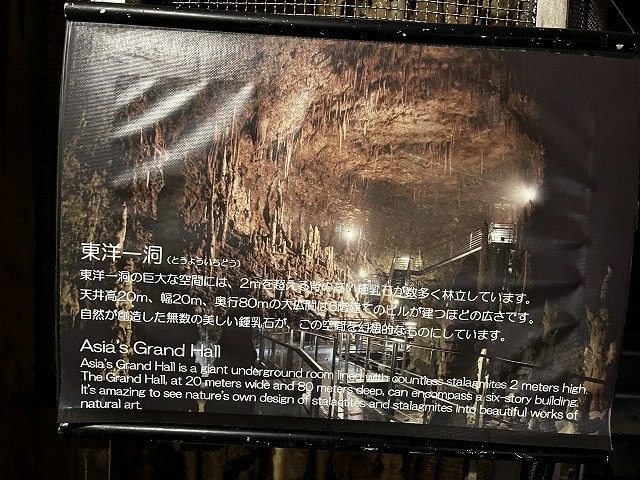

天井がドーム野球場のように高い部屋からスタート。

天井から細いストロー=鍾乳管がびっしりとのびている。

↑なるほど「槍天井」の名前どうり

2万本もあると書かれていた。どうやって数えたのかしらん。

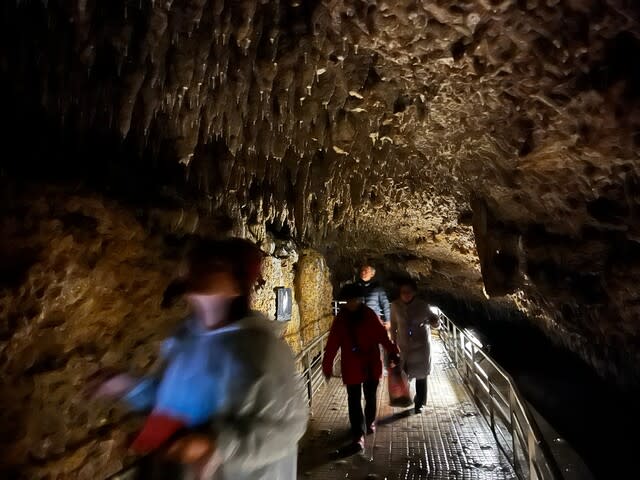

鍾乳管の先から滴る石灰分を含んだ水。

流れる川を効果的に見せる照明。

雨の多い沖縄らしい「生きている」雰囲気の鍾乳洞である。

★これまで世界中で様々な鍾乳洞を見学したが、これほど湿度が高くはなかった。

※2015年に訪れたニューメキシコ州(アメリカ)の「カールスバット洞窟」がこれまで見たなかで最大の規模

※その日のブログにリンクします

美しさなら2007年に訪れた南イタリアの「カステラーナ洞窟」

※その日の旧ブログにリンクします。あの「白の部屋」は圧巻だった。

最後はエスカレーターで地上にもどってくる。

1987年、このシステムを世界ではじめて導入した鍾乳洞だったそうな。

***

地上の「おきなわワールド」14:30からの「スーパーエイサーショー」だが↓

↑写真撮影禁止

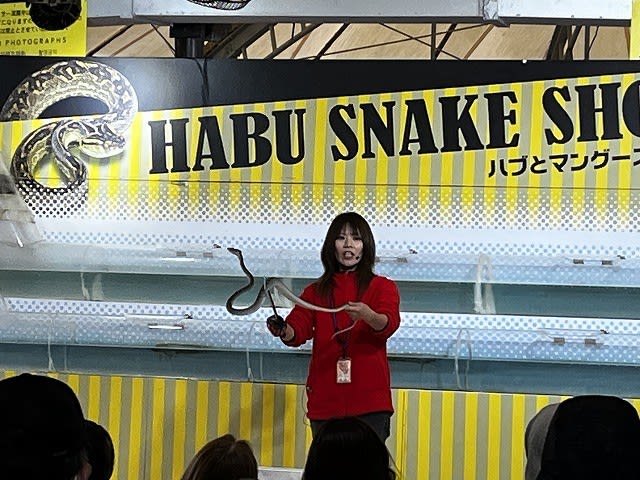

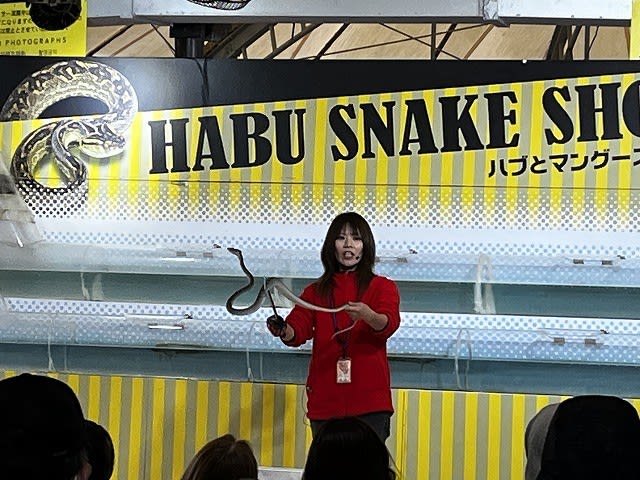

同じ場所で15:30から「ハブとマングースのショー」

2000年から決闘はなくなって、どんなショーを見せてくれるのだろう?

ハブの生態や習性、温度を感じて攻撃していることを実証実験してみせてくれた。

マングースは上の管↓右からちょこっと顔を出している↓

↑下の管にはウミヘビが居て、水泳競争をするショーでした(^^)/

平和がいちばん。

****

ロビーの一角に等身大より大きな「白旗を持つ少女」の銅像があった↑※左の暗い場所↑

記憶していたよりずっと見るべき場所だった。

*

「斎場御嶽(せーふぁーうたき)」の見学を終えて、

↑今晩泊まる予定だった久高島(↑見えている平たい島)へのフェリーは欠航した。

「斎場御嶽」の案内所二階の食堂で沖縄の県魚をメインにした定食↑ゆっくり味わう時間ができた。

↑右上の赤いのが「グルクン」と呼ばれる↓沖縄の県魚。

↑和名は「タカサゴ」だそうな。

↑沖縄のどの食堂にも必ずある「コレーグス」とは「島唐辛子」を意味する。

↑泡盛(沖縄の焼酎でタイ米を原料に黒麴菌をつかっている)に漬け込んだこの調味料そのものも指している。

辛くてアルコールを感じるが、さらっとして味わいが増す。

けっこうかけました(^^)

↑これは「バタフライ・ピー」というハーブの一種を漬けた青い水↑美容効果があると言われて近頃人気になっているとか。

※某美容クリニックに解説ページがありましたのでリンクします

食堂から下を見ると海水をひきこんだビニールハウスが見えた↑

「海ブドウをつくっているんですよ」昨年もお世話になったNさんが教えてくれる。

※2023年1月に久高島の海ブドウハウスを訪れたブログにリンクします

「海の下はもずくの畑がありますよ。

上からみるとよくわかります」↓

↑案内所にあった航空写真に↑なるほど黒い四角がたくさん写っております↑これが「もずく畑」だなんて、言われなければわからない。

**

久高島へ行けない午後、

玉泉洞へ行くことにした。

小松がはじめて訪れた1987年にはなかった「おきなわワールド」なるものが、洞窟の上にできていた。

しらべてみると、1979年には「玉泉ハブ公園」なるものがここにあって、

当時はマングースと戦わせるショーをやっていた。

小松は1987年にここで見たのかもしれない。

残酷な決闘ショーは2000年に廃止されたが、敷地内には今もハブの博物館+ショーハウスもある。

今はどんなショーをやっている?

15時半から見学してみよう。

まずは玉泉洞へ。

入口ですでに、地下からのむわっと暖かい空気を感じる。

洞内は年中21℃なのだそうだ。

今日は21℃がとても暖かく感じるぐらい寒い。

天井がドーム野球場のように高い部屋からスタート。

天井から細いストロー=鍾乳管がびっしりとのびている。

↑なるほど「槍天井」の名前どうり

2万本もあると書かれていた。どうやって数えたのかしらん。

鍾乳管の先から滴る石灰分を含んだ水。

流れる川を効果的に見せる照明。

雨の多い沖縄らしい「生きている」雰囲気の鍾乳洞である。

★これまで世界中で様々な鍾乳洞を見学したが、これほど湿度が高くはなかった。

※2015年に訪れたニューメキシコ州(アメリカ)の「カールスバット洞窟」がこれまで見たなかで最大の規模

※その日のブログにリンクします

美しさなら2007年に訪れた南イタリアの「カステラーナ洞窟」

※その日の旧ブログにリンクします。あの「白の部屋」は圧巻だった。

最後はエスカレーターで地上にもどってくる。

1987年、このシステムを世界ではじめて導入した鍾乳洞だったそうな。

***

地上の「おきなわワールド」14:30からの「スーパーエイサーショー」だが↓

↑写真撮影禁止

同じ場所で15:30から「ハブとマングースのショー」

2000年から決闘はなくなって、どんなショーを見せてくれるのだろう?

ハブの生態や習性、温度を感じて攻撃していることを実証実験してみせてくれた。

マングースは上の管↓右からちょこっと顔を出している↓

↑下の管にはウミヘビが居て、水泳競争をするショーでした(^^)/

平和がいちばん。

****

ロビーの一角に等身大より大きな「白旗を持つ少女」の銅像があった↑※左の暗い場所↑