戦前から現在まで、日本から台湾への船が発着する基隆。

ここに防空壕にも使われた洞窟の寺院があるのはあまり知られていない。波が削ってできた自然の洞窟を利用している。

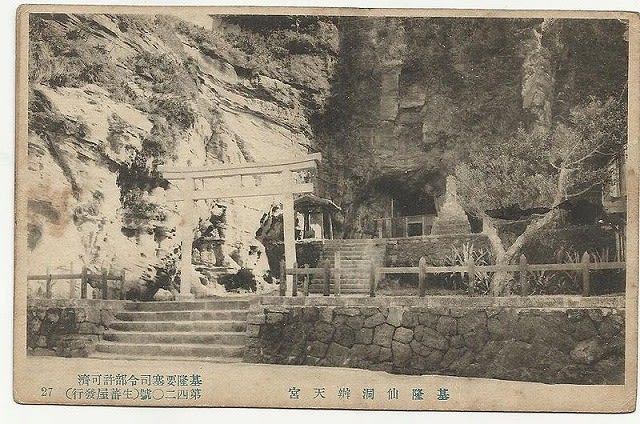

日本統治時代には神社だった。

古い写真と見比べてみると、内部の洞窟入口も拡張されていったのだろうと思われる。

かつて海岸道路が整備される前は洞内で波の音を聞くことができたそうな。

入口をはいってしばらくいくと祭壇があって、右奥に主な通路が続いているのだが

↑左奥にもまだ道がある

↓細い岩の割れ目の入口に「一度に十人まで」と書かれている

↑「台湾では不動明王はあまり刻まれないのでこれは日本時代のモノでしょう」と現地のガイドさん

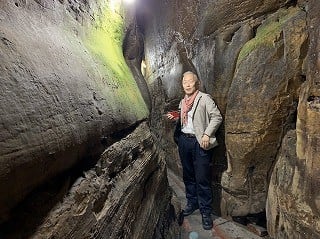

どれほど狭いのかとはいっていくと・・・

幅も高さもどんどん狭くなっていく。この先は屈まないと進めない↓

これは限界

抜けたところには小さな祭壇があった↓

この場所の価値はしかし、探検の雰囲気だけではない。

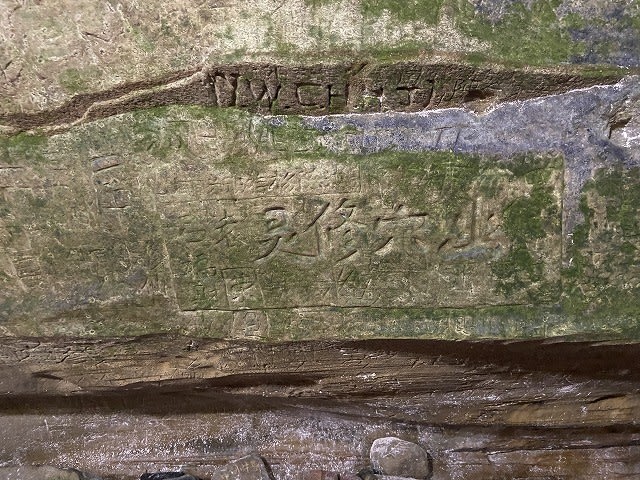

↓落ち着いて周囲の壁を見回すと、下から天井まで彫られた文字がびっしりと全面を覆っている↓

↓「昭和・八年」と読める

ここに参拝した人々が記念に刻んだというだけではない量。

それなりに時間がなければ刻めない。

↓主な通路にもどり、一番奥まで進む。

**外へ出る。

この洞をおしえてくれた台北のガイドさんが「防空壕にも使われていたのです」と話していたが、この堂は防空壕に使うには小さいと感じた。

すると、基隆のタクシーを運転していた章さんという若いドライバーさんが「こっちにまだあるよ」と階段の上へ誘導してくれた↓

↓「こっちはほとんど人の手で掘ったんだよ」と、割れ目を奥に入ってゆく

↓この部分は「佛手洞」と呼ばれていて、奥に巨大な手のかたちがあると説明されていた↓

自然の洞窟を人力で何層にも広げた場所だ↓

ここならばかなりの人数を収容できる、防空壕にもなり得る場所だ。

両側の壁に穴が開いているのはそこに梁をとおしてあったからだろう↓

今はがらんとしているが、かつては何日も何週間も過ごせる設備があったにちがいない。

ちょっとした迷路のようになっているから、この案内標識が役に立つ↓

↓これが、そうか、「佛手」ですね(^.^)↓

車でないと訪れにくい場所にあるが、基隆の歴史がぎゅっと詰まった場所に思えた。

2/15からの《手造の旅》台湾にご参加のみなさんを、是非ご案内したいと思います(^.^)

台北まで、電車で戻ります。