がんの予防や治療における漢方治療の存在意義を考察しています。がん治療に役立つ情報も紹介しています。

「漢方がん治療」を考える

310)グリセミック負荷(ブドウ糖負荷)とがん

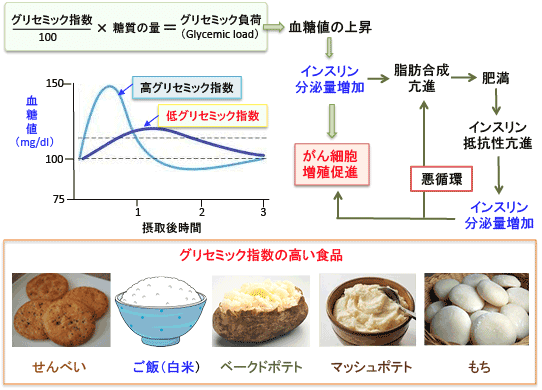

図:食事から摂取した糖質は、素材によってブドウ糖(グルコース)として消化・吸収される速度が異なる。グリセミック指数(Glycemic index : GI)は食品がどれほど血糖値を上げやすいかを示す指標で、グリセミック指数の値(GI値)が高い食品は食後の血糖値の上昇が大きくインスリンの分泌量が多くなる。GI値と糖質の量の積をグリセミック負荷(Glycemic load:ブドウ糖負荷)と言い、グリセミック負荷が大きい食事は血糖値を上げやすく、上昇した血糖値を下げるためにインスリンの分泌量も多くなる。インスリンはそれ自体にがん細胞の増殖を促進する作用がある。インスリンは脂肪の合成や蓄積を促進して肥満を引き起こし、肥満はインスリン抵抗性を高めるため、さらにインスリンの分泌が増えて悪循環を形成する。グリセミック負荷の高い食事はがんを促進することになり、グリセミック負荷を減らすことはがん細胞の発生や増殖や進展を抑える効果がある。

310)グリセミック負荷(ブドウ糖負荷)とがん

【糖質の適正摂取量とは】

食事の内容ががんの発生率に影響を及ぼすことは現在では良く知られています。がんの発生に対する食事の関与が具体的に指摘されたのは1970年代の米国においてです。

米国では1960年代には生活習慣病の増大により医療費が膨れあがり、がんや心臓病の予防を目指した研究に巨額の予算がつぎ込まれるようになります。その成果の一つが1977年の「アメリカ合衆国上院栄養問題特別委員会報告書(通称:マクガバン・レポート)」という5000ページにも及ぶ膨大なレポートです。このレポートでは、「諸々の慢性病は肉食中心の誤った食生活がもたらした食原病である」とし、動物性脂肪や砂糖や食塩の摂り過ぎが心臓病やがんや脳卒中などの生活習慣病の発生に深く関与していることを指摘しました。これ以降、アメリカを筆頭に世界中で、食事を通じて病気を予防する研究や取り組みが盛んになっていきました。

1960~70年代の米国の食事が悪いという観点からスタートしているため、まず動物性脂肪と肉と精製度の高い糖質(砂糖や精白した小麦粉など)の摂り過ぎの改善が目標になっています。野菜や果物や精製度の低い穀物が豊富で、食物繊維が多くカロリーが少ない食事が、健康的な食事でがん予防にも効果があるという点では現在でも多くの研究者のコンセンサスが得られています。

脂肪の摂取量に関しては、世界保健機構(WHO)は総エネルギーの15~30%、アメリカ心臓協会は25~35%、日本の厚生労働省の「健康日本21」では25%以下に減らす事を推奨しています。

しかし、がんに対する脂肪の影響は脂肪の種類によって異なることが明らかになっています。動物性の飽和脂肪酸やオメガ6不飽和脂肪酸(リノール酸やアラキドン酸)の多い肉や植物油はがんを促進しますが、オリーブオイルやオメガ3不飽和脂肪酸の豊富な魚油(ドコサヘキサエン酸やエイコサペンタエン酸)やαリノレン酸の豊富な亜麻仁油や紫蘇油はがんや循環器疾患を予防することが知られています。例えば、オリーブオイルやアーモンドなどのナッツ類の豊富な地中海食はがんや循環器疾患の予防に有効であることが疫学研究で明らかになっています。つまり、脂肪の量よりは質(種類)が関係し、特にオメガ3系不飽和脂肪酸(魚油、亜麻仁油、紫蘇油)やオレイン酸の豊富なオリーブオイルやクルミなどのナッツ類を多く摂取する方が健康には良いことになっています。つまり、厚生労働省が健康日本21で目標としている「脂肪のエネルギー比率を25%以下にする」というのは、あまり根拠が無いようにも思います。肥満を起こさない(カロリーがオーバーしない)条件で、しかもオメガ3系不飽和脂肪酸やオリーブオイルを主体に摂取するのであれば、脂肪の取り過ぎががんや動脈硬化を促進する可能性が無いことは多くの研究で確かめられています。

蛋白質は通常は体重1kg当たり1グラムくらいが基準になります。抗がん剤治療中などで体力や栄養素を消耗する場合は、体重1kg当たり2~3グラムくらい必要という意見もあります。蛋白質は体を構成する成分の材料となるため、食事からの摂取が不足すると体の機能の低下を引き起こします。しかし、過剰に摂取すると、肝臓や腎臓への負担や、高尿酸血症の問題もあります。低糖質ダイエットの代表であるアトキンス・ダイエットの創始者のアトキンス(Atkins)博士は重度の心臓病にかかっていたと言われていますが、これは糖質を減らそうとして蛋白質に偏りすぎるという誤りを犯したと言われています。

糖質を減らした分のカロリーを補う場合、蛋白質を過剰に摂取するよりは、オリーブオイルやオメガ3系不飽和脂肪酸(魚油、亜麻仁油、紫蘇油)を増やす方が良いと考えられます。糖質に代わるエネルギー源としては、蛋白質より脂肪の方がより生理的です。

糖質の量に関しては、蛋白質と脂質の量の制限から決められることになります。つまり、摂取カロリーの20~30%を脂肪から、10~20%を蛋白質から摂取するのが良いという考えに立つと、糖質からのカロリー摂取が50~70%となります。

100 −20 −20 = 60%というわけで、糖質:脂質:蛋白質の適正摂取比は大雑把に3:1:1という結論になります。脂肪や蛋白質はもった減らした方が良いという立場の人の中には糖質からのカロリーが70%以上を推奨する考えもありますが、一般的には60%前後に落ち着きます。糖質は精白度の低い穀物を主体にすれば、取りすぎても問題ないという考えは根強くあります。しかし、最近の研究では、グリセミック指数が低くても、トータルとして糖質の量が多く、グリセミック負荷(ブドウ糖負荷)が大きければ、がんを促進する方向に働くようです。

【グリセミック指数とグリセミック負荷】

グリセミック指数(glycemic index)とは、食品がどれほど血糖値を上げやすいかを示す指標です。食品中に含まれる炭水化物が消化されてブドウ糖に変化する速さを、ブドウ糖を摂取した場合を100として相対値で表します。糖質として同じ分量を摂取しても、素材が異なると血糖値への影響は異なるという考えに基づいた指数です。

グリセミック指数の値(GI値)が高い食品は食後の血糖値の上昇が大きくインスリンの分泌量が多くなり、GI値が低い食品は血糖値の上昇が小さいのでインスリンの分泌も少なくて済みます。

インスリンはがん細胞の増殖を促進するので、GI値の高い食品はがん細胞の発生や増殖や転移を促進することになります。がん予防で精製度の低い穀物が推奨されるのは、精製度の低い穀物ほどGI値が低く、インスリンの分泌が少なくできるからです。

グリセミック負荷(Glycemic load:ブドウ糖負荷)は(グリセミック指数÷100 )× 糖質の量で表されます。ある食品を100g食べたときの血糖上昇の程度が、ブドウ糖を何グラム食べたのに相当するかを示す数値です。つまり、血糖値に対する食品の影響はこの食品中に含まれる糖質のグリセミック指数と糖質の含量の積であるブドウ糖負荷によって決まります。下の表にその一部を示しています。

白米のご飯に含まれる澱粉は、唾液の中のアミラーゼでデキストリンや麦芽糖に分解され、膵液と腸液に含まれるα-グルコシダーゼでブドウ糖(グルコース)に分解されて小腸ですぐに吸収されるのでグリセミック指数が極めて高くなります。一方、玄米は食物繊維が多く消化が遅いので、グリセミック指数は低くなります。同じ量でも、玄米のグリセミック負荷は半分以下になります。

ベークド・ポテトやマッシュポテトのように柔らかく焼いたジャガイモのデンプンは、既にブドウ糖の小さな結合であるデキストリンに熱分解されていて、唾液の消化酵素に素早く分解されてしまいます。食後短時間でブドウ糖として吸収されるので、ブドウ糖を直接摂取したのと同じくらいの血糖上昇効果を持っています。

砂糖はブドウ糖と果糖が結合した2糖類です。砂糖は腸液に含まれるサッカラーゼという消化酵素によってブドウ糖と果糖(フルクトース)に分解されて小腸から吸収され血中に入ります。この反応は短時間で起こるため、血糖値を急激に上昇させ、インスリンの分泌を促進します。ブドウ糖は小腸上皮細胞において能動輸送といってエネルギーを使って積極的に吸収しますが、果糖は拡散による消極的な吸収となり吸収が遅いため、同じ糖質の量で比較するグリセミック指数は低くなります。しかし、砂糖は糖質が100%なので、ブドウ糖負荷は高くなります。

つまり、血糖値やインスリン分泌量に対する食品の影響はこの食品中に含まれる糖質のグリセミック指数と糖質の含量の積であるブドウ糖負荷(グリセミック負荷(Glycemic load:ブドウ糖負荷))によって決まります。グリセミック指数が低い食品でも、大量に摂取すればインスリンの分泌量は増えます。玄米のご飯でも多く食べればインスリンの分泌が増えます。

バナナとリンゴを同じ重さ(100g)だけ食べた場合、バナナの糖質のグリセミック指数は52で、100g中の糖質の量は20gなので、ブドウ糖負荷は10.4になります。これはブドウ糖を10.4g摂取するのに相当します。リンゴの場合は、グリセミック指数38の糖質を100g中12.5g含むので、ブドウ糖負荷は4.75になります。つまり、血糖値に対する影響では、バナナとリンゴを同じ量食べた場合、バナナの方が2倍以上の影響があることになります。

また、ニンジンジュースは100グラム当たりのブドウ糖負荷は4程度ですが、これを1リットリ飲むと、ブドウ糖負荷は40になります。これは砂糖60gを摂取するのと同じブドウ糖負荷になります。ニンジンジュースはカロテノイドを多く摂取できますが、ブドウ糖負荷を高める点が気になります。糖質が少ない野菜を多く摂取する方が良いように思います。

【ブドウ糖負荷ががんの発生率を増やす】

大腸がんや乳がんなど幾つかのがんで、ブドウ糖負荷の多い食事が治療後の再発率や死亡率を高めるという研究結果が報告されています。

ステージIIIの大腸がん患者1011名を対象に、術後補助化学療法の臨床試験に参加中および臨床試験の終了6ヶ月後に食事の調査を行い、がんの再発率と死亡率に対するブドウ糖負荷、グリセミック指数、フルクトース、炭水化物摂取量の影響を検討した結果が今月のJournal of the National Cancer Instituteという学術誌に載っていました。ブドウ糖負荷(グリセミック負荷)が多い食事(高糖質食)は、治療後の再発率を増やし生存期間を短くするという結果です。

Dietary Glycemic Load and Cancer Recurrence and Survival in Patients with Stage III Colon Cancer: Findings From CALGB 89803.(ステージIIIの大腸がん患者における食事のブドウ糖負荷とがんの再発と生存)J Natl Cancer Inst. 2012 Nov 7. [Epub ahead of print]

この研究は、ボストンのダナ・ファーバーがん研究所(Dana-Farber Cancer Institute)やニューヨークのメモリアル・スローン・ケタリングがんセンター(Memorial Sloan-Kettering Cancer Center)など8施設が参加した多施設協同研究で、大腸がん患者の再発や生存に対する食事からのグリセミック負荷(ブドウ糖負荷)の影響について、ステージIIIの大腸がん患者において、ブドウ糖負荷が多い方から少ない方に5段階に分けて、再発率や無病生存期間や生存率などを比較しています。その結果、ステージIIIの大腸がん患者において、グリセミック負荷と全炭水化物摂取量が、再発率および死亡率と正に相関することが示されています(グリセミック負荷と全炭水化物摂取量が多いほど再発率と死亡率が高くなる)。

イタリアのコホート研究では、グリセミック負荷の高い食事(インスリン分泌量を増やす糖質の多い食事)は乳がんの発生率を高めることが報告されています。EPIC(the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition)というヨーロッパで行われているがんと食事に関する大規模コホート研究で、11年間の追跡調査で発生した879例の乳がんを解析した結果が報告されています。(Nutr Metab Cardiovasc Dis. 2012 Apr 10. [Epub ahead of print])

ブドウ糖負荷の多い上位20%のグループは、ブドウ糖負荷が少ない下位20%に比べて、乳がんの発生率が1.45倍であったと報告されています。食品のグリセミック指数や糖質の量には関係せず、ブドウ糖負荷が関連するということです。つまり、グリセミック指数が高くても摂取量が少なければ良く、糖質の量が多くでもグリセミック指数の低いものであれば良いということです。すなわち、(グリセミック指数 X 糖質)÷100で示されるブドウ糖負荷が乳がんの発生に相関するという結果です。

また、同じコホート研究から、糖質摂取量が多いと閉経後のホルモン非依存性の乳がんの発生が多いという結果も得られています。(Am J Clin Nutr 96(2): 345-355, 2012)

ブドウ糖負荷とがんの再発率や死亡率の間に関連は無いというネガティブな研究結果も多数報告されていますので、がんの種類によってブドウ糖負荷の関与に差がありそうです。しかし、一般的にブドウ糖負荷(glycemic load)の大きい糖質の多い食事はインスリン分泌を増やし、インスリンおよびインスリン様成長因子-1(IGF-1)のシグナル伝達系を活性化して乳がんや大腸がんを含め多くのがんの発生を高める可能性が高いことは確かです。(295話参照)

がんの再発率や死亡率とブドウ糖負荷の間に関連が認められなかったというネガティブな研究結果も多くありますが、ブドウ糖負荷や炭水化物の摂取量を少ない方から多い方に5段階に分けて比較するという手法では差が出にくい可能性もあります。

例えば、前立腺がんの発生とグリセミック負荷や食物繊維や全粒穀物などの関係を検討した大規模疫学研究があります。(Cancer Causes Control. 22(1): 51–61. 2011年)

この研究では、前立腺がんの発生率とグリセミック負荷の間には相関はなかったが、全粒穀物との関係は認めた(全粒穀物の摂取量が多いほど前立腺がんの発生率が低い)という結果が得られています。

結果だけみると、グリセミック負荷は前立腺がんの発生に関係しないという結論ですが、グリセミック負荷の少ない方の下位20%(Q1)のグリセミック負荷は103以下、多い方の上位20%(Q5)のグリセミック負荷は145以上となっており、Q1とQ5の間の差が少ないことが判ります。一方、全粒穀物の摂取量は下位20%(Q1)が1日6.5g以下、上位(Q5)が1日34.3g以上とかなりの差があります。(下の表)

つまり、炭水化物の摂取割合は多くの人が全カロリーの50~70%くらいに入り、極端な糖質制限を行っている人はごく少数なので、上位20%も下位20%もせいぜい1.5倍くらいの差しか無いようです。一方、全粒穀物の摂取量は、精白したものばかり食べる人と全粒穀物を積極的に食べる人がいるので、Q1(下位20%)とQ5(上位20%)ではかなりの差がでてきます。日本でも、玄米など精白度の低い穀物を主体にする人と、白米のような精白した穀物しか食べないような両極端が多数います。したがって、全粒穀物の摂取量で比較すると前立腺がんの発生率と関連する結果が統計的に証明できるが、グリセミック負荷で検討しても統計的な有意差はでにくいのかもしれません。

他の臨床研究で、血中インスリン濃度が高い人ほど前立腺がんの発生率が高いというデータがありますので、グリセミック負荷が前立腺がんのリスクと関連する可能性は高いと言えます。ただ、炭水化物の摂取量が40~80%くらいの間で比較しても差が出にくいと思います。炭水化物摂取量が1日40グラム以下と400グラム以上を比較すると多分かなりの差がでると思います。まだそのような臨床研究はありませんが、動物実験レベルでは糖質制限ががん細胞の増殖を抑制する結果は数多く報告されています。

まだ、いろんな議論があり賛否両論はありますが、がんの予防や治療においては、血糖やインスリン分泌を高める糖質の摂り過ぎにもっと注意を払うべきだと思います。ニンジンジュースの大量飲用も、がん予防効果があるカロテノイドが多く摂取できるという利点はありますが、ブドウ糖負荷を高める点が気になります。糖質が少ない葉っぱものの野菜を多く摂取する方が良いように思います。玄米菜食も、玄米など精白度の低い穀物を食べていれば安心というのは間違いで、やはりグリセミック負荷という観点から、摂取量を減らす必要があると思います。

ブドウ糖を絶てばがん細胞は死滅する

今あるがんが消えていく「中鎖脂肪ケトン食」

(詳しくはこちらへ)

(詳しくはこちらへ)

| « 309)血糖降下... | 311)牛蒡子と... » |