がんの予防や治療における漢方治療の存在意義を考察しています。がん治療に役立つ情報も紹介しています。

「漢方がん治療」を考える

88)未病を治す漢方治療

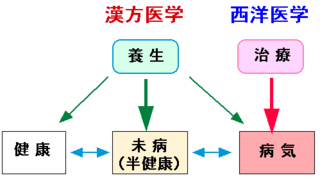

図:健康と病気の間に未病という半健康状態が存在する。西洋医学は病気を治療する方法はあるが、未病を治す治療法(養生法)は漢方医学の方が得意である。

88)未病を治す漢方治療

【未病とは?】

未病(みびょう)とは、病気ではないが、健康とも言えないという体の状態です。例えば、疲れやすい、元気が出ない、手足の冷えがつらい、風邪をひきやすい、肩が凝るなどの症状を訴えて受診しても、血液検査やレントゲン検査などで異常が見つからなければ、病気では無いと判断されて治療の対象にはなりません。

しかし、このような半健康状態というのは、そのままにしておくと、体の治癒力や抵抗力を低下させ、本当の病気になってしまう危険性が高い状態であり、患者予備群と言えます。

西洋医学では「疾病でなければ健康、健康でなければ疾病」というように、健康と疾病の状態を二律背反ととらえる傾向にあります。「病気」そのものを治療の対象と考える西洋医学では病気と健康の間のどこかで線を引かないと治療を開始できないと考えるからです。したがって、未病の状態を改善する治療法というのは西洋医学は得意ではありません。

ところが東洋医学では、病気と健康は連続していて、病気でなくてもその健康状態は様々であることに早くから気付いていました。健康の状態には高い状態から低い状態まであって、それが低下すると病気の状態に至るという連続的な見方をしています。 これは「病気」ではなく「病人」を診るという視点を重視するからです。

「既成の病気を治すよりも、未病を治すことが最も上等な医療である」という予防医学の重要性を二千年以上前から認識し,「病気にならないようにする」ことを最高の医療としてきました。

未病の状態を改善するために、中国伝統医学では、薬草治療や、鍼や灸、薬膳、気功などの治療法や養生法を発展させてきたのです。

【体の歪みを修正して未病を治す】

東洋医学が健康と病気を連続的に考える理由の一つは、物事全てを相対的に認識する中国哲学の自然観と関係がありそうです。例えば、この世に存在する全ての物質や自然現象を「陰」と「陽」に分ける考え方があります。太陽、男、昼、火、明、熱は「陽」に属し、その反対概念である月、女、夜、水、暗、寒は「陰」に属するといった具合です。性格の明るい人は陽に属し、陰気な人は陰となりますが、その評価は相対的なものであり、気持ちの明るい人でももっと陽気な人と比較した場合には、その人は陰に属してしまいます。

寒がりの人や暑がりな人、体の冷えや火照りのような症状や体質は「寒(かん)」と「熱(ねつ)」という概念で相対的に評価します。体の構成成分(気血水)や体力は「虚(きょ)」と「実(じつ)」という相対的概念で評価します。

東洋医学の治療理念は、病的状態を生体全体の歪みとしてとらえ、これを全体的に補正することで成立しています。正常状態を歪みのない原点とすると、患者の病的状態を修正するのに、どちらの方向に向ければよいのかという判断が重要になってきます。従って、患者の呈する病態がどの位置にあるかを決定して漢方薬を運用するうえで陰陽・虚実・寒熱といった相対的な指標が役に立つのです。

漢方医学では未病の段階で体の不調を治していくのが最も良い治療法であると考えています。漢方医学では、気血水の量の不足や巡りの停滞を改善することが未病の治療として重視されています。

日頃から、血液循環や新陳代謝を良くし、免疫力や治癒力を高めるような漢方薬を摂取することが病気の予防につながるのは、漢方治療が気血水の量の不足や巡りの停滞を改善して未病を治す効果があるからです。

【未病を治す漢方薬とは】

漢方では、陰陽・虚実・寒熱といった相対的指標によって、正常からの隔たりを評価し、体の異常の状態を、より早い時期に見つけて、その異常を正常な方向に戻す治療を行います。そのことにより、未病を治し、病気を未然に防ぐのです。

「老化」というのは、生理的に「虚」に傾く過程といえます。歳をとってくると体力も抵抗力も低下してきます。これは、体の諸々の機能が徐々に低下していくからです。したがって、老化を防いだり遅らせるためには、「虚」という体力や機能の低下を補う治療が基本になります。

漢方治療では、体の抵抗力や治癒力を高めるような薬を重視していますが、西洋薬には滋養強壮薬はありません。その理由は、西洋医学では病気の原因や有り余ったものを取り除く治療が中心であって、「虚」を補うという概念そのものが発達しなかったからです。

生薬は毒性に基づいて上薬、中薬、下薬と3つに大別してされます。

上薬というのは、無毒で命を養うような生薬であり、例え作用が弱くても、副作用がなく、長期服用できて体の治癒力や抵抗力を高めるようなもので不老長寿に役立ちます。高麗人参や黄耆などが代表です。

中薬は、少し毒作用があるのですが病気を治す効果もある程度期待できる生薬です。間違った使用をしたり長期に多くを服用すれば副作用も出ますが、少量または短期間なら毒性がなく薬効を期待できるものです。柴胡や麻黄などが代表となります。

下薬は、病気を治す力は強いが、しばしば副作用を伴う生薬です。作用は極めて強く、正しく使えば治病効果が優れていますが、副作用に注意して使用しなければなりません。大黄や附子が代表です。

病気の治療で漢方薬を使うときには、病気の状態や患者の体質・体力などを見極めて、投与する漢方薬を作ります。病気を治す作用のある中薬や下薬も使用するため、使い方を間違うと副作用が出ることもあります。

一方、健康増進や未病の改善を目的にする場合には、上薬に分類される生薬を主体にして長期に服用します。漢方薬の上薬は、健康食品のようなもので、作用が弱くて効果が現れるまでに時間がかかり、短期間の動物実験などでは薬効がはっきり確かめられないものも少なくありません。西洋医学の見方では薬として認められないようなもので、「漢方薬は効かない」といわれる理由の一つになっているのですが、しかし、長期的に見ると難病や慢性疾患において症状の改善や延命効果など、確実な効果が経験されます。このように「作用が弱くて穏やかに効く薬」の良さを追求してきた所に漢方医学の特徴があるといえます。

東洋では古来より医食同源あるいは薬食同源といって食べ物と薬に一線を画することなく、疾病を予防し健康増進の目的で食事と薬とを同列に扱う伝統があります。これは、毎日体に取り入れる食べ物こそ体を作り、体を治すということを長い歴史の中で体験しているからです。

生薬の中でも上薬に分類されるものは、食物のように毎日少しずつ摂取しても副作用を起こさず健康を高める薬物として位置づけられています。すなわち、上薬に分類されるような副作用の少ない生薬を主体にした漢方薬は未病を改善するために利用することができます。

健康の維持・増進や、病気の予防に役立つ生薬や民間薬として、以下のようなものがあります

1)体力・抵抗力を高める:高麗人参・紅参・黄耆

2)免疫力を活性化する:鹿角霊芝・梅寄生・冬虫夏草

3)血液循環を良くする:当帰・芍薬・川弓・桃仁・牡丹皮・紅花・丹参

4)体を温める:桂皮・乾姜

5)解毒力増強・血液浄化:菊花・蒲公英根・板藍根・半枝蓮・白花蛇舌草

6)胃腸の働きを良くする:白朮・茯苓・大棗・甘草・生姜・陳皮

7)精力を高める:淫羊_・肉_蓉・仙茅・熟地黄・枸杞子・山薬・山茱萸・杜仲

目的や、その人の体質や症状に合わせ、以上のような生薬を組み合わせることによって、未病の漢方薬を作ることができます。

例えば、冷え、肩こり、肌荒れ、シミの症状には、ケイヒ、シャクヤク、ブクリョウ、トウニン、ボタンピ、トウキ、コウカ、ヨクイニン、コウジンのような血液循環や新陳代謝を良くする生薬を多く組み合わせます。

体がだるい、元気がでない、風邪をひきやすい、体力低下、精力減退、足腰の筋力低下といった老化に伴う症状には、ニンジン、オウギ、トウキ、レイシ、トウチュウカソウ、バイキセイ、ジュクジオウ、クコシ、サンヤク、インヨウカク、ニクジュヨウ、センボウ、ケイヒ、トチュウなどの滋養強壮と免疫力を高めるような生薬を組み合わせます。

未病を治し健康状態を高める目的では、健康食品の類いよりも適切な漢方治療の方が明らかに効果が高いのは明らかです。漢方医学は未病を治す理論を数千年に及ぶ臨床経験をもつからです。そのノウハウを利用することはがんの発生や再発を予防する上でも役にたちます。

(文責:福田一典)

(漢方煎じ薬の解説はこちらへ)

| « 87)血虚を補う... | 89)がんの痛... » |